組織・人材開発支援事業を手掛けるリ・カレントは4月8日、2025年春の最新若手調査として、東京都在住のZ世代である20代420人を対象に「働く」に関する意識調査を行った。働くことに関する価値観を問う設問に加え、生成AIの利用・活用状況や新技術に対する意識など、若手社員の生成AI活用に対する本音を調査。生成AIについて「活用していない」が全体の7割を超え、また今後どう活用していきたいかについても「わからない」が最も選ばれるなど、生成AIリテラシーの需要が高まる中で戸惑う若手社員の姿が明らかになった。

2025若手意識調査サマリー 20代働く若手社員の本音

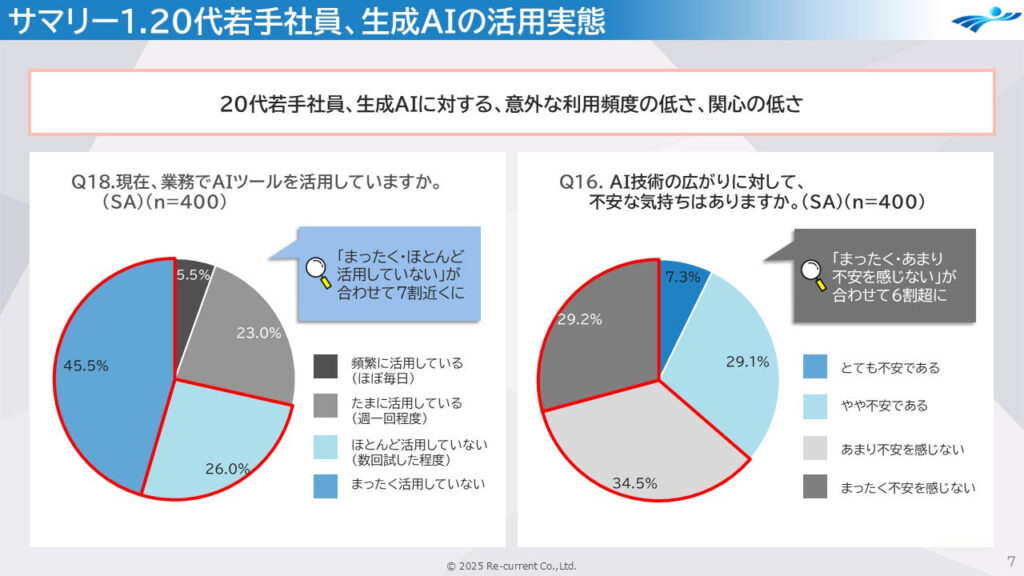

1.生成AIを「活用していない」回答者は全体の7割に

2.生成AIの広がりに「まったく/あまり不安を感じない」回答者が6割、「とても不安」は7%にとどまる

「現在、業務でAIツールを活用していますか」という質問に対し、「全く活用していない」とする回答は45.5%、「ほとんど活用していない(数回試した程度)」回答は26.0%となり、合わせて全体の7割近くの回答者が生成AIをほとんど使用していないことが分かった。

3.今後の生成AI活用イメージ「わからない」が36.3%で一位

4.生成AIを使わない理由1位「業務で機会がない」、次いで「使い方がわからない」「会社がツールを導入していない」と環境要因も

今後の生成AIの活用イメージについて、「今後、仕事・業務において、あなたはAI技術をどのように活用していきたいですか」と質問したところ、「わからない」とした回答が36.3%と最も多くなった。

5.キャリアビジョンを持つ人ほど生成AIに期待感を持ち、活用頻度も高い結果に

働く価値観(何のために働くか、どのようなキャリアを築きたいか、ロールモデルはいるか)などの回答結果とクロス集計を行ったところ、価値観を明確に持つ回答者ほど、生成AI技術の広がりに期待感があり、また実際の活用頻度も高いことが分かった。

リ・カレントによる考察

今回の若手意識調査では、多くの若手社員が生成AIを「活用していない」こと、また今後の活用イメージについても「わからない」が最も多く選ばれ、特に不安も「感じない」回答が過半数といった、生成AIへの意外な関心の低さが際立った。

一般的に、若者ほど新技術への抵抗感が低く、情報感度や期待が高いように思われがちだが、今回の結果からは、そうしたポジティブな期待・積極性のイメージとは相反して、生成AIに対してあまりアンテナが働かず、無関心な多くの若手社員の姿が見える。一方で、働く価値観やキャリアビジョン・ロールモデルを持つ若手は、生成AIに対する感度(期待や不安)が高く、また実際の活用頻度も高いことが分かる。

生成AIが若手社員のキャリアにどのような影響を及ぼすのか、さまざま角度からの意見があるが、新技術が仕事の領域を拡張し、膨大な作業を効率化する中で、これまで若手のうちには挑戦できなかったような業務にチャレンジする機会が生まれることは確か。そうした機会が新たに生まれ続けるであろうこれからのビジネスシーンにおいて、「価値観をはっきりと持ち、新技術や新しい仕事の可能性に積極的な若手」と「価値観をはっきりと形成することができず、消極的で変化への関心が低い若手」の二極化が進んでいってしまうことは、彼ら自身のキャリアにとって、極めて残念で、もったいないことといえる。

また、生成AIを「活用していない」とした回答者の多くが、その理由に「業務で機会がないから」「会社が生成AIを導入していないから」を含めている。若手社員は会社組織を映す鏡とよくいわれる。若手社員が新技術に対し漠然と無関心を示す結果が表れたのは、彼らを取り巻く既存の日本企業組織そのものが、若手の情報感度・能動性が低くなりやすくなる環境を作っているのも原因かもしれない。

生成AIの活用については、著作権問題を含め、法整備を含む実務的運用課題の解決が進んでいくことが予想される。利活用するとしても、しないとしても、今後ともに高い関心と情報感度が求められる分野であることは間違いない。

生成AI技術の受容に既に二極化がはじまっている若手社員たち。単にスキル的「AIリテラシー」の付与に留めず、彼ら自身が「自ら新しい時代のキャリアを自ら切り開くため」の目的に立ち返った、新時代のキャリア軸構築ノウハウを伴った支援が必要といえる。