総務省が推進する「地域活性化起業人制度」は、民間企業の専門人材を地方自治体に送り込むことで、行政の課題解決と地域活性化を同時に実現しようとする制度です。令和6年度からは「副業型」が新たに加わり、多様な働き方に対応した柔軟な仕組みへとアップデートされています。

こうした背景を踏まえ、本記事では、複業したい人と企業や自治体をマッチングする「複業クラウド」を運営するAnother worksの独自調査データをもとに、自治体複業の最新トレンドとその可能性を紐解いていきます。

地域活性化起業人とは?

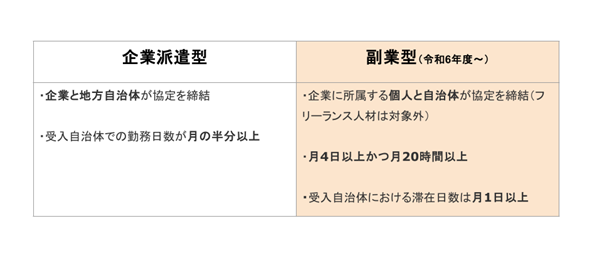

地域活性化起業人(企業派遣型)は、民間企業と自治体が協定を締結し、三大都市圏に所在する企業等の社員が一定期間地方公共団体に派遣される制度です。 令和6年度からは新たに副業型が追加され、より本制度が使いやすくなりました。これまでの企業派遣型では、受け入れ自治体での勤務日数が月の半分以上必要でしたが、副業型では条件がより柔軟に設定されており、月4日以上・20時間以上の稼働、かつ月1日以上の現地滞在が要件となっています。

約7割の複業人材が現地訪問、自治体複業が地方への人の流れを生み出す

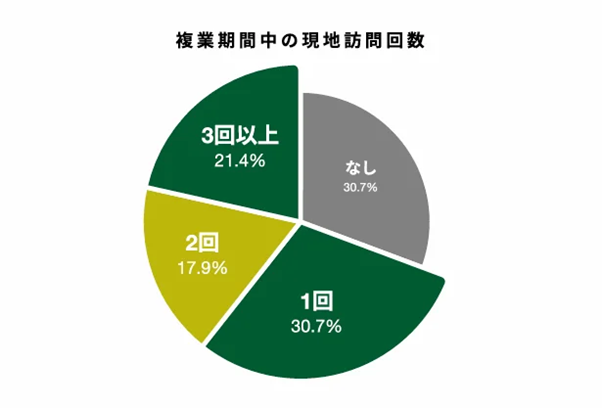

このような国の後押しもあり、実際に地域と関わる複業人材も増加しています。そして、単なるオンライン上の支援にとどまらず、実際に現地を訪問するケースが広がっているのです。

Another worksが独自に行った複業実践者を対象とした「自治体複業白書」の調査*によると、自治体複業に従事する人材の約7割が実際に現地を訪れた経験があることが判明しました。これは、単にオンライン上での業務支援に留まらず、複業人材が地域に足を踏み入れ、対面での関係性を築いている実態を示唆しています。

*自治体複業白書はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000448.000047859.html

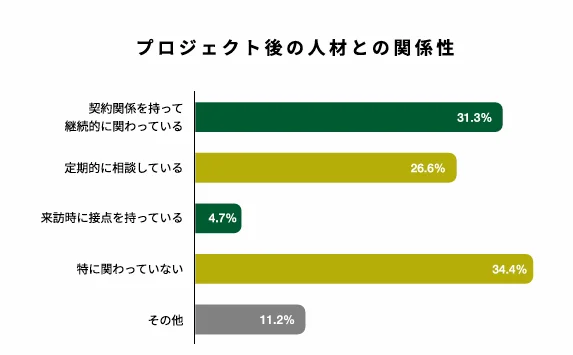

さらに注目すべきは、62.6%の自治体が複業人材と継続的な関わりを持っているという点です。プロジェクト期間終了後も、長期的な視点で人材とのつながりを維持している自治体が多数を占めることは、自治体複業が一時的な「交流人口」に留まらず、より深く地域に関わる「関係人口」の創出に寄与している強力な証拠と言えるでしょう。

専門性と多様な働き方が地域に新たな風を吹き込む

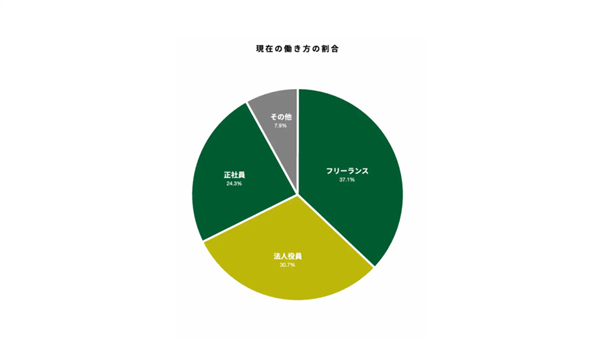

複業人材の多くはフリーランス(37.1%)や法人役員(30.7%)であり、40代(40%)が最も多く、次いで30代(30%)が続くという傾向が見られます。これは、専門性の高いスキルや豊富な経験を持つ層が、自身の能力を地域のために活かしたいと考えていることを示唆しています。彼らが地域の課題解決に貢献することで、自治体は外部の知見を取り入れ、新たな視点での地域づくりを進めることができます。

複業が拡大する背景には、収入増加やリスクヘッジといった経済的な動機に加え、本業では得られない経験やスキルアップ、さらには社会貢献への意欲があります。自治体複業はまさに、これらの多様なニーズに応える場を提供し、都市部に集中しがちな人材が地方との接点を持つきっかけとなっています。

「副業型地域活性化起業人制度」の改革が急務

しかし、この有望な流れをさらに加速させるためには、現在の制度に対する課題解決が不可欠です。特に、現在の「副業型地域活性化起業人制度」は企業に所属する人材が対象で、フリーランスの活用が制限されています。フリーランスまで対象範囲を広げることで、より専門性の高い人材を迅速に活用できることが期待されます。

まとめ:観光と地域活性化の新たな架け橋

自治体複業は、単なる労働力の提供に留まらず、地域と外部人材の間に強固な「関係人口」を築く新たな架け橋となりつつあります。複業人材が現地を訪れ、地域と継続的に関わることで、その地域への愛着や理解が深まり、将来的には移住や二拠点居住といったさらなる関係性の深化につながる可能性を秘めています。

寄稿者 大林尚朝(おおばやし・なおとも) ㈱Another works代表取締役