日本遺産プレミアム「御食国(みけつくに)若狭と鯖街道」

文化庁は2024(令和6)年7月23日、小浜市と若狭町の日本遺産「海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群~御食国(みけつくに)若狭と鯖街道~」を、全国で初めて「特別重点支援地域(日本遺産プレミアム)」に選定しました。

日本遺産プレミアムは「日本遺産が目指すべきモデル」として新たに設けられた最上位の枠組みで、選定は全国唯一であり、今後、文化庁による普及啓発や情報発信で積極的に取り上げられる予定です。実際この福井県の日本遺産認定地域では、2015(平成27)年4月に認定されて以来、鯖(さば)街道のインフラ整備だけでなく、観光客誘致や地域経済の活性化に取り組んできました。

具体的には2017(平成29)年3月3日11時38分(イイ鯖)、小浜市において「鯖を愛するまち」宣言がなされ、鯖の日(3月8日)を含む3月3日から3月12日まで「鯖ウイーク」なるイベントが行われています。私は、ちょうどこの期間中の3月10日生まれということもあり、主催者より招かれ、「鯖街道の魅力を正しく伝えるために」というタイトルで若狭おばま日本遺産大学 特別編として小浜市まちの駅「旭座」にて講演させていただきました。講演の内容は、地元の方々が他県から観光客を誘致する際に心がけることと、日本遺産「若狭と鯖街道」ストーリーの伝え方についてでした。

鯖街道「京は遠ても十八里」の起点

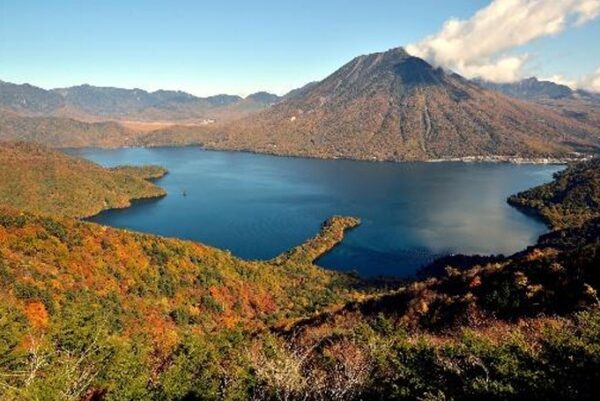

小浜は、NHKの朝ドラ「ちりとてちん」の舞台になった鯖街道の出発地で、若狭湾であがった新鮮な魚介類を京の都へ運んだ拠点だった町です。この地は暖流の対馬海流と寒流のリマン海流が出会う場所で、国内有数の漁場であり、「鯖寿司」「へしこ」に「若狭カレイ」などの名産品はこの地が昔から海の幸に恵まれてきたことを示しています。中でも有名な鯖は傷みやすく、数を数えている間にも腐るといわれるほどで、「サバを読む」の語源になりました。「京は遠ても十八里」と言われ、鯖は一塩され一昼夜かけて京へと着く頃にはちょうど良い味加減になって、都の庶民に親しまれた魚だったのです。

京へと様々な食材を運んできた歴史がある小浜の中で、問屋や仲買人など魚を取り扱う専門店が立ち並ぶいづみ町は、400年以上の歴史があり、小浜で水揚げされた鯖が、ここから京へと運ばれて行ったという鯖街道の起点です。

東大寺二月堂の「お水取り」と鵜ノ瀬の「お水送り」

小浜の日本遺産は御食国のストーリーがテーマですが、有名な東大寺二月堂の「お水取り」行事と関連する鵜乃瀬「お水送り」行事など、自分の関心のあるストーリーを探求する旅も思い出に残る日本遺産の旅になります。

「お水送り」とは、福井県小浜市で毎年3月2日に行われる、奈良・東大寺二月堂の「お水取り」に先駆けて行われる神事で、若狭神宮寺の閼伽井(あかい)で汲んだ水を、鵜乃瀬から遠敷(おにゅう)川に流し、その水が10日後に東大寺二月堂の若狭井に届くと伝えられています。

東大寺創建の折、大仏開眼供養に先だって、実忠和尚は天下世界の安寧を祈る行法を行なっていましたが、その際、行の加護成就を請うために「神名帳」を読み上げて日本国中の神様をお呼びになりましたが、若狭の神様である遠敷明神は、漁が忙しくてすぐに来ることはできず、遅れてしまい、行もあと二日で終わるといったときにようやく東大寺にお越しになりました。

遠敷明神はその行を見てたいそう感動し、「今後はこの素晴らしい行法において、観音様にお供えする閼伽水を若狭から送ろう」と約束され、遠敷明神が神通力を発揮すると、二月堂の麓から白と黒の二羽の鵜が飛び出し、そこから泉が湧き出しました。この泉が「若狭井」であり、お水を送る約束は一度も破られることなく、約1,300年続いています。

「若狭街道」で栄えた宿場町「熊川宿」

若狭と畿内を結んだ街道、いわゆる鯖街道のうち、最大の物流量を誇った「若狭街道」沿いには、古代の首長墳墓群から近世の宿場町まで、御食国若狭と鯖街道を代表する文化財が点在しています。

中でも若狭地方のほぼ中央部、近江国との国境に接する熊川宿(くまがわじゅく)は、若狭町熊川宿伝統的建造物群保存地区に選定されており、軍事上、物流上の要衝として重要な役割を担った宿場町です。江戸時代に若狭街道の物資流通の中継拠点として繁栄、小浜市場と連携した問屋が、馬借や背負を手配し、小浜港に揚がった諸藩の蔵米や、昆布、鰊などを京都に運ぶ中継地として活況をみせました。街道沿いには前川と呼ばれる水路が流れ、屋敷への出入口に石橋が架かり、ところどころに「かわと」と呼ぶ洗い場もあって平入と妻入の町家主屋が入り交じり、変化ある町並景観を構成しています。

の熊川宿-1024x576.jpg)

若狭と近畿の五芒星

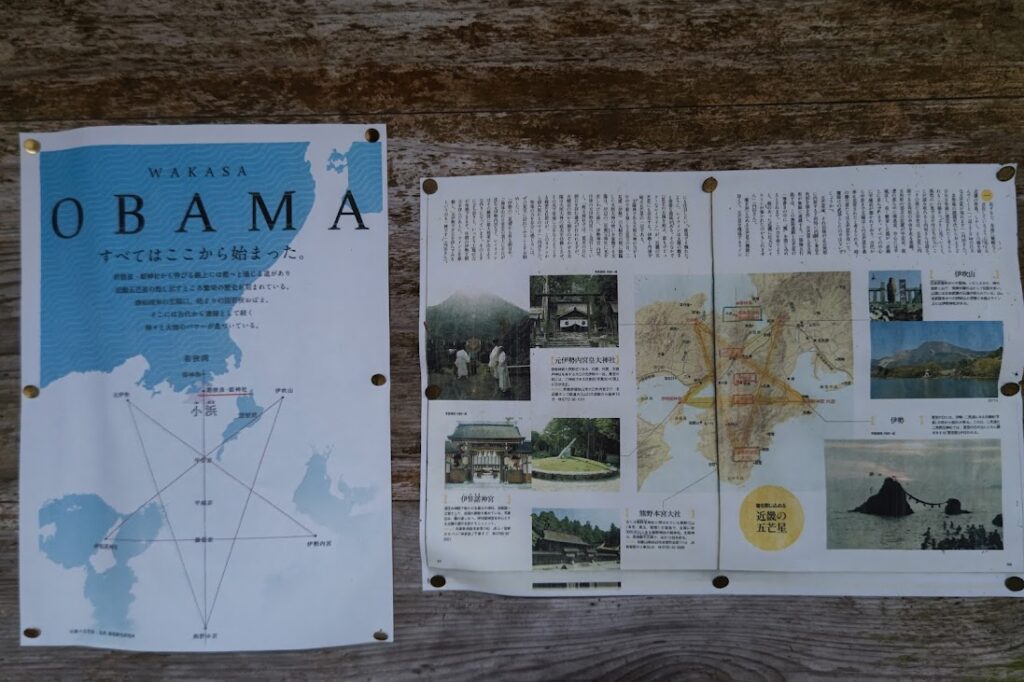

また、一之宮巡りをされている方には、鯖街道の往来拠点として栄えた遠敷(おにゅう)地域に鎮座する、上社の若狭彦神社、下社の若狭姫神社の参拝もお勧めです。若狭彦神社の御祭神は彦火火出見尊(山幸彦)とされていますが、元々は遠敷大明神(おにゅうだいみょうじん)とも呼ばれる若狭土着の神様です。近畿地方には五芒星という古い歴史を持つパワースポットが、5つ(伊吹山、伊勢神宮内宮、元伊勢内宮皇大神社、伊弉諾宮、熊野本宮大社)の頂点となり星形を造っていますが、この若狭彦神社・若狭姫神社の鎮座地は熊野本宮から平城京、平安京を経て一直線に北へ伸ばした延長線上に位置しています。そこで、私は鯖街道を経由して若狭に来るたびに、自分の意思というよりもこの不思議な星に導かれて来たようにも思えるのです。

※メインビジュアルは、熊川宿での平成芭蕉

寄稿者 平成芭蕉こと黒田尚嗣(くろだ・なおつぐ)クラブツーリズム㈱テーマ旅行部顧問/(一社)日本遺産普及協会代表監事