2026年、あけましておめでとうございます。

年のはじまりに、昨年末の長岡で過ごした時間を振り返りながら、

この一年、どんなみちくさをしていきたいのかを、言葉にしてみたいと思います。

今回の みちくさFeelog #13 は、以前書いた みちくさFeelog #08「風土の通訳者たれ! 長岡で見つけた『懐かしい未来』への道標」で提示した視点を、実際の現場で、体験として確かめてみた記録です。

「風土の通訳者たれ」は、現場でしか確かめられない

「風土の通訳者」という言葉は、少し大きく、格好よく聞こえるかもしれません。

けれど今回の長岡で感じたのは、それは特別な肩書きや専門知識を持つ人のことではなく、地面に立ち、見て、触れて、考え続けている人のことなのだ、ということでした。

思想やスローガンは、現場で試され、参加者にどう受け取られたかによって、はじめて意味を持ちます。

今回の「雪国親子探究 ~猟師と辿る、命のジビエ体験2日間~」 は、その検証の場でした。

プロローグとしての錦鯉

― 雪に閉ざされた土地が育んだ、美のはじまり

1日目の冒頭に訪れた錦鯉の里は、観光施設として知られている場所ですが、今回は「観光する」というよりも、その後に続く雪国の時間を読み解くための入口として、あらかじめ組み込んでいた場所でした。

錦鯉は、はじめから鑑賞用の魚だったわけではありません。

現在の長岡市山古志・小千谷周辺では、江戸時代後期(文化・文政期)、

豪雪で冬の物流が止まる中、棚田や水田で真鯉(食用の黒鯉)を大量に養殖していました。

冬を越すための、貴重なタンパク源。

各家庭で鯉を飼うことは、雪国ではごく当たり前の暮らしの一部でした。

その中で、

数万尾規模で飼われていた真鯉の中から、突然、色が抜けたり、模様が現れたりする個体が現れます。

本来であれば食用にされてもおかしくなかったはずの鯉を、この地域の人々は「美しい」という理由で食べず、水田に戻し、選び、残しました。

ここに、錦鯉の起源があります。

なぜ、この地域だったのか。

理由は明確です。

急峻な地形に刻まれた棚田は水深が浅く、太陽光がよく届き、鯉の発色を引き出す環境でした。

そして、豪雪による閉鎖性。

冬の間、地域は雪に閉ざされ、外部との行き来がほとんど途絶えます。

この「陸の孤島」のような環境が、変異鯉を外に流出させることなく、内部でじっくりと選別・改良する文化を育てました。

囲炉裏端で池をのぞき、どの鯉を残すかを語り合う冬の時間。

娯楽の少ない季節が、結果として改良を加速させたとも言えます。

明治期には品種としての特徴が固定され、1914年の大正博覧会で「新潟の変わり鯉」として全国に紹介されました。

いまや錦鯉は「泳ぐ宝石」と呼ばれ、新潟から世界へと輸出される文化になっています。

けれど、その出発点は、雪に閉ざされた棚田と、冬を生き抜くための暮らしでした。

棚田・藁・豆・ジビエ

― すべては「地面」から始まっていた

2日間を通して行ったことは、決して派手なアクティビティではありません。

かんじきを履いて雪の里山を歩き、獣の痕跡を追いながら、棚田の風景の中で、米づくりと稲わら、畔豆の意味を知る。

藁を選って藁納豆や正月飾りをつくり、

骨の付いたイノシシを捌いて、それを自ら焼き、食す。

けれど、それらはすべて、

大地 → 地形 → 風景 → 暮らし → 文化

という流れで、一本につながっていました。

この地域の棚田の多くは、新第三紀層の崩れやすい地質を背景に、繰り返し発生してきた地すべりによって形成された、緩やかな斜面=地すべり地形を活用してつくられてきました。

中越地域では、こうした古い地すべり地形の上に棚田や棚池が築かれ、2004年に発生した平成16年(2004年)新潟県中越地震(M6.8・最大震度7)によって、それらが再び大きく動かされました。

ちなみに、今回お世話になった木沢地区の中には、この中越地震の震央が含まれています。

私たちが歩いた棚田は、「災害の記憶」と「日常の営み」が、同じ地面の上に重なっている場所でした。

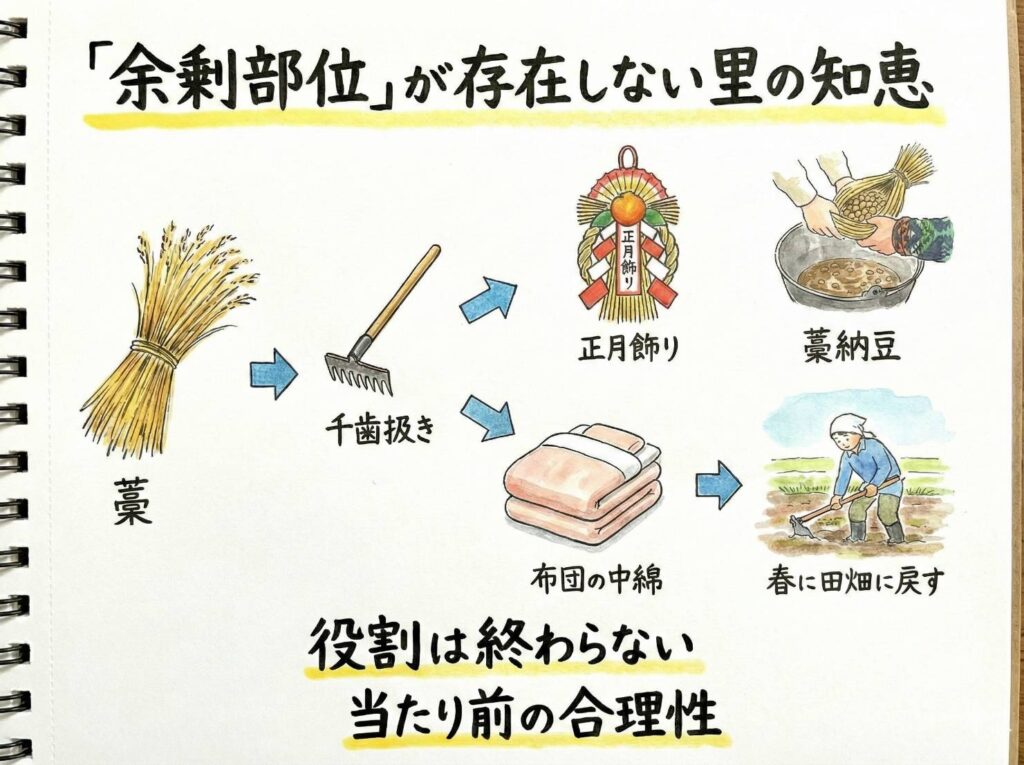

「余剰部位」が存在しないという感覚

藁納豆や正月飾りづくりを通して見えてきたのは、稲という植物が、米だけで終わる存在ではないということでした。

用途に応じて藁を選り、使い終えたものは、布団の中綿として冬を越し、やがて田畑へ戻される。

そこには、「不要」や「余り」という概念がありません。

これは思想ではなく、豪雪と地震という不安定な土地で生き抜いてきた結果、自然とたどり着いた合理性なのだと思います。

命を構造として理解する時間

ジビエ捌きでは、110kgのメス個体の腿の部位から、骨を外していく作業を行いました。

猟師の指導のもと、参加者全員が一つのチームとなって、声を掛け合いながら作業は進みます。

大きな肉の塊から、少しずつ骨が外れていく過程は、命を抽象ではなく、構造として理解する時間でした。

そして、自分たちで捌いた肉を焼いて食べる。

「野生の獣の肉は臭いと思っていたけど、全然違った」

そんな小学生の言葉は、誰かに教えられた知識ではなく、自分で得た一次情報でした。

一見「地味」だからこそ、伝わったこと

正直に言えば、今回のプログラムには、糸魚川ツアーでのフォッサマグナの観察やヒスイ探しのような、分かりやすい派手さはありません。

企画する側として、少し不安がなかったわけではありません。

けれど、最後の振り返りの時間で、その不安はすっと消えました。

参加者からは、「一見地味だけれど、そこに付加価値をつけられるのが、さすがだと感じた」

「説明されすぎないから、ツアー中もツアー後も考え続けられた」

という声が聞かれました。

2026年へ

― 風土を紡ぐプログラムを、全国で実際に

今回の長岡での実践を通して、ひとつ、はっきり見えてきたことがあります。

それは、「風土の通訳者」は、育てる以前に、すでに全国の現場で活動しているということです。

だから2026年は、全国で活動している100名を超える地域創生プロデューサーたちとともに、それぞれの地域の風土を紡ぐ“ストーリーを持ったプログラム”を共に創り上げ、実際に各地で開催していきたいと考えています。

観光資源を並べるのではなく、地面に立ち、その土地の成り立ちから語れる体験を、現場で形にしていく。

「懐かしい未来」は、そもそも探すものではなく、各地の風土の中に、静かに息づいています。

2026年は、それを全国の現場で、一つずつ確かめていく年にしていきたいと思います。

風土は、今日も足元にある。

気づくかどうかは、みちくさ次第。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。