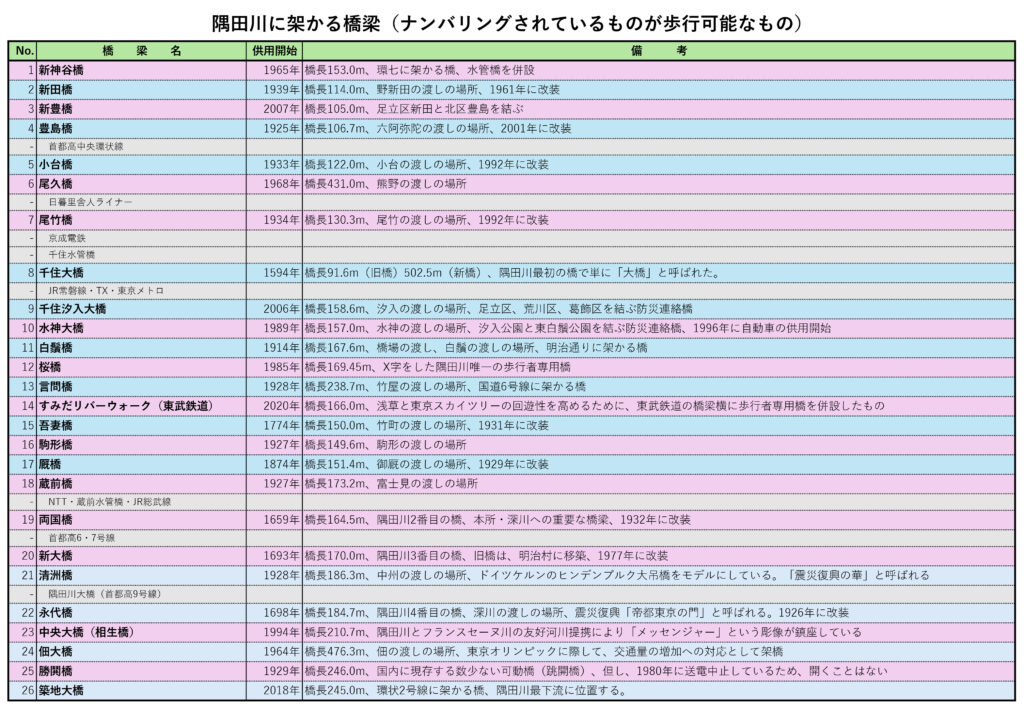

秩父山地の甲武信岳(こぶしがだけ)をその源とする荒川は、東京湾に注ぐ。そして、その河口から23.5kmの地点、岩淵水門で隅田川と分かれる。1930年に水害防止のために荒川放水路が掘削される。そのため、これまで本流であった岩淵から先は、隅田川と名乗るようになった。今では、ここから先に26の歩行可能な橋梁が架かっている。

江戸幕府の生命線

徳川家康の江戸入府によって、利根川の流れを銚子付近に造り変えた。そして、かつてのその流域には、江戸川や荒川を流入させた。その理由は、急速な人口流入に対応するためである。そこには、新たな町づくりも進められた。

江戸時代、大川と呼ばれていた隅田川は、当時5つの橋しか架かっていなかった。1594年に最初の橋として、千住大橋が架橋される。現在でも橋脚には「大橋」と記されている。江戸の町を守るために、幕府はあえて架橋せず、大川を越えるには、渡し舟に乗らざるを得なかった。

松尾芭蕉も深川の邸宅から舟で大橋まで進み、袂にある南千住の素盞雄神社で矢立を行なった。その後、奥の細道の長い旅路に出立したと言われる。

江戸時代の5橋とは、千住大橋、両国橋、新大橋、永代橋と吾妻橋を指す。一方、江戸時代初期には、数多くの火災が発生した。そのため、隅田川の東側に新たな町を形成する必要が生じてきたのだ。その結果、新たな町との往来のために、架橋は必要不可欠となった。

防災の必須アイテムから観光コンテンツに

明治時代になり、渡し舟から橋への転換は徐々に進められた。しかし、そのほとんどが木造橋であった。そのため、関東大震災の際にほとんどの橋が消失した。避難路を絶たれた住民が数多く焼死したと言われる。そのことにより、震災の復興再開発のために、鉄橋が敷設されるようになる。

さて、昨今、水辺に親しむ取り組みが進みつつある。カミソリ堤防と言われた垂直に立つ堤防にプロムナードが造られている。その結果、隅田川の流れを身近に楽しむことができるようになった。一時期、公害による汚染によって、河川は忌み嫌われるものになっていた。しかし、水質改善がなされ、浅草付近では、レガッタによる大学対抗レースも行われるようになった。

また、東京スカイツリーの開業によって、隅田川の川沿いは、絶好のフォトスポットに変わった。そして、東京オリンピックに際して、すべての橋梁をライトアップするという取り組みもなされた。その結果、川沿いが素敵な観光スポットに変貌した。オープンエアの食事施設なども増えている。

刀の形をしたスカイツリーは、見る位置からその姿が変わる。特に、シンメトリーな姿を見せてくれる荒川区と墨田区を結ぶ白鬚橋は、個人的に一番綺麗な姿だと思う。そして、北側の汐入公園に移動しスカイツリーを見ると、橋の上ど真ん中に刺さるように見える。また、橋の上から、欄干が額縁のようになった姿も乙なものだ。

代表的な橋梁を紹介していこう

小台橋

田端から西新井大師に向かう旧小台通り(参詣道)が隅田川を渡る。かつて、「小台の渡し」のあった場所に架けられた小台橋は架けられている。近くには、23区唯一の荒川区営のあらかわ遊園地もあり、緑色の橋脚と観覧車の競演が印象的だ。

千住汐入大橋

21世紀になってから架橋された比較的新しい橋梁。この周辺は、舟運華やかし時代の運河地帯だ。この橋が造られたことによって、荒川区・足立区、葛飾区の地域間移動が便利になった。桜の時期は、一帯がとても素敵な景観になる。

水神大橋

荒川区側から橋の向こうを眺めると巨大な要塞が見える。墨田区の防災団地だ。大きな壁は、火災などの防災上に重要なものだ。架橋されたことによって、相互移動が可能となり、重要な橋だと理解できる。架橋された当初は、歩行者専用橋であった。

桜橋

墨田区と台東区の架け橋のような「X」字をした歩行者専用橋。この付近が隅田川花火の第1会場となる。また、川から見るスカイツリーの姿は優雅で、屋形船などが停泊するスポットでもある。桜が咲く時期は、朝も夜も花見客でにぎわいを見せてくれる。

すみだスカイウォーク

東武鉄道の鉄橋を脇に造られた歩行者専用橋。そのため、電車が通過する度に橋が揺れる。少しばかり度胸が必要な橋だ。浅草とスカイツリーという観光スポットをつなぎ、点から線、そして、面へと回遊観光を目指し、建設された観光コンテンツだ。

駒形橋

ここから見るスカイツリーは、秀逸と言える。アサヒビール本社の屋上モニュメントとスカイツリーの競演が近未来的な感じがする。お隣の吾妻橋は、浅草を代表とする橋梁ゆえ、いつ訪れても数多くの観光客が闊歩している。しかし、こちらは、地元密着の様相になる。また、橋の東詰には、真正面にスカイツリーを見ることができる歩道に、ひまわりなどが植えられている場所も有名となっている。

蔵前橋と両国橋の間・・・総武線鉄橋

JR総武線の浅草橋と両国駅の間に架かる鉄道橋。川面から見ることはなかなか稀有である。しかし、バックにスカイツリーが見える姿は素晴らしく、夕暮れは電車とタワーの光の競演となる。

清洲橋

ドイツ・ケルンの町並みを彷彿させる吊橋型の形は、隅田川に架かる橋の中でも一番美しいと言える。関東大震災後に復興のために鉄橋として再架橋された。美しさは、「震災復興の華」と呼ばれていた。また、近くには、松尾芭蕉の庵も清洲橋を眺める場所に佇んでいる。

永代橋

江戸時代、隅田川に架けられた橋梁の一つである。こちらも清洲橋同様に震災復興で再架橋されている。そのため、「帝都東京の門」と言われた。その理由は、都心方面から永代橋を渡ると、その一帯は江戸時代に新たな町として開発された「深川」になるからであろう。

勝鬨橋

隅田川の橋、ランドマークの一つである。かつて、隅田川を上る巨大船舶が多く、その航行を妨げないように、勝鬨橋は、国内に現存する数少ない可動橋の一つとして建設された。

しかし、1980年から橋は開くことがなくなった。その理由は、都電も通り、交通量が劇的に増えた晴海通りの渋滞を引き起こすというものだ。歩いて渡ってみても、川面からその姿を見ても、中央部を通過すると開閉の隙間を見ることができる。

築地大橋

虎ノ門で行き止まりとなっていた環状2号線(通称、マッカーサー道路)は、東京オリンピックの開催という契機によって、豊洲まで延伸された。湾岸地域に競技場や選手村ができたことによる。旧築地市場を横に見ながら渡る最新かつ最下流の橋梁だ。2018年に供用開始された。南側には東京タワー、北側にはスカイツリーを見ることができる素敵な場所だ。

水辺に親しむ橋巡り

今回は、隅田川をターゲットに、そこに架かる橋を観光コンテンツに見立ててみた。この特集でも、「水辺観光」「舟運観光」について、何度となく、魅力を取り上げてきた。川からの目線は、普段の高さよりも低い位置となる。まさしく、こども目線、純粋にその景観の魅力を見出すことができると考える。

昨今、「東京は水都である」と表明する首長が増えている。そのため、多くの自治体が、水辺の観光コンテンツ化を新たな仕掛けとして始めている。ただ単に、観光客を引き寄せるだけでなく、普段生活している住民の方々にも、その良さを知っていただく取り組みも芽生えてきている。

そう考えると、隅田川に架かる橋をもっと工夫を凝らして、観光コンテンツ化、そして、情報発信することが必須と考える。昨今流行りの町歩きを地上だけでなく、水上でも舟からの目線を取り込み、すそ野を広げることも大切である。短時間で乗船できるクルーズや桟橋の整備など、まだまだ足りないことがたくさんある。

オリンピックを契機に橋のライトアップも完成した。関東大震災という一つの災害によって、加速度的に進められた「水都東京」の架橋計画、都市景観をドラスティックに変えていった橋梁を、是非とも、水辺から親しんでほしいものである。

(これまでの特集記事は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=8

取材・撮影 中村 修(なかむら・おさむ) ㈱ツーリンクス 取締役事業本部長

.jpg)

1-600x400.jpeg)