海女(Ama)に出逢えるまち

伊勢志摩エリアでは現在でも海女漁が行われていますが、この女性が素潜りでアワビや海藻類を獲る海女漁の始まりは、約2,000年前までさかのぼり、世界でも日本と韓国のみの希少な漁法であると言われています。今日、この海女は世界でも注目される存在になりつつありますが、令和元年5月20日、「海女(Ama)に出逢えるまち 鳥羽・志摩~素潜り漁に生きる女性たち」というストーリーが日本遺産に認定されました。

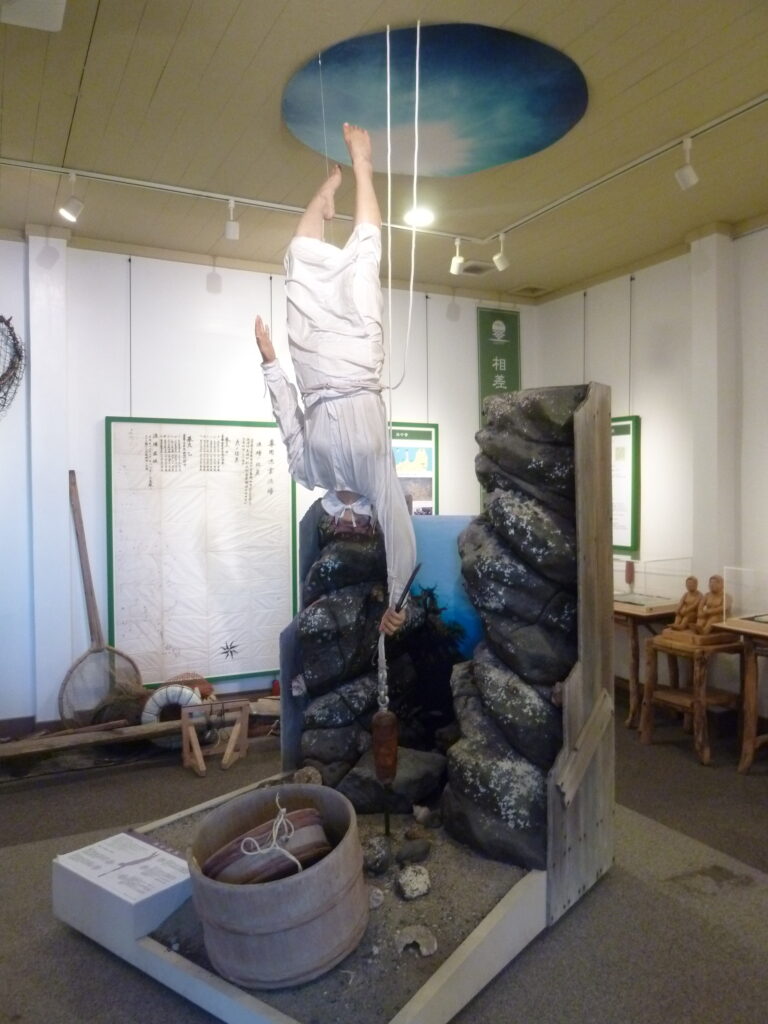

私は三重県の出身ですから、海女さんにはなじみがありましたが、鳥羽・志摩が日本遺産に認定された際、早速、この地を訪ね、日本でもっとも多くの海女が暮らす鳥羽の相差(おうさつ)にある「海女文化資料館」等を見学してきました。

海女文化資料館とパワースポット「石神さん」

海女文化資料館では昭和30年代の海女の作業風景が等身大のジオラマで再現されており、今では使われなくなった「石いかり」などの漁具なども展示されています。海女の潜水時間は平均するとおおよそ50秒ですが、1秒でも早く海底に潜るために海女はこの重い「石いかり」を使ったのです。

また、資料館脇の坂道になっている参道沿いには、古民家を改修した海女の家「五左屋」があり、さらに参道を登りきるとそこには知る人ぞ知るパワースポット、「石神さん」と呼ばれる神明神社が鎮座しています。「石神さん」は海女さんが大漁と安全を祈願した女神様で、女性の願いを必ず一つは叶えてくれると、古くから信仰を集めてきました。

鳥羽・志摩の海女文化を五感で感じる

この相差や志摩の漁港周辺にある「海女小屋」は本来、海女が身体を休め、憩うためのものでしたが、今日では現役の海女の話を聞きながら、囲炉裏の火で焼いた新鮮なアワビやサザエ等の魚介類を食するなど、海女文化と海の幸の両方を楽しめるぜいたくな空間となっています。

海女さんは「亭主一人を養って一人前」と言われていますが、とても気さくで、海での漁の話だけでなく、日々の暮らしのことなど、何でも気軽に話してくれます。「海女小屋」では活きたアワビや伊勢エビに触れて(触覚)、海女さんが焼いてくれた海産物を食する(味覚)だけでなく、獲った獲物を仕分けする姿など、さまざまな海女の姿を目にすることができます(視覚)が、相差に宿泊すると美しい日の出とともに海の匂いも肌で感じることができます(嗅覚)。

さらに、海女漁を見学すれば、海底から浮き上がった海女が呼吸を整えるために息を吐き出す「ヒュー、ヒュッ」という「磯笛(いそぶえ)」も聞けます(聴覚)。すなわち、鳥羽・志摩では海女さんの生活を五感(触覚・味覚・視覚・嗅覚・視覚)で感じられるのです。

海女さんと神饌(しんせん)奉納

そして、この地域の海女さんは、授かったアワビなどの海産物を神饌(しんせん)として伊勢神宮に奉納する伝統や、海女さんが中心的な役割を果たす御潜(みかづき)神事などの行事が、現在でも継承されている点で他の海女さんのいる地域とは異なっています。

実際に鳥羽市の国崎(くざき)では、毎年、海女が獲ったアワビが「熨斗鰒(のしあわび)」という干物に加工されて伊勢神宮に奉納されています。熨斗鰒(のしあわび)奉納の由来は、鎌倉時代にできた伊勢神宮の神道書「倭姫命世記(やまとひめのみことせいき)」に記されており、天照大神を伊勢にお祀りした倭姫命が、神様の食べ物を求めて国崎を訪れたところ、「おべん」という海女からアワビをもらい、大変美味であったことから、この地をアワビ奉納の地と定めたと言われています。

今日、私たちがおいしいアワビなどの「御馳走」を食べることができるのは、古代に倭姫命がおいしい食材を求めて走りまわってくれたおかげです。そんな伊勢志摩の里海を守り続けているのが海女さんで、海女さんは地域ごとに漁期を定めたり、種ごとに捕る大きさを定めると同時に「岩をめくったら元に戻す」という資源を守る努力をされています。

「志摩一之宮」伊雑宮(いざわのみや)と日本三大御田植祭

また、志摩市には伊勢神宮の別宮で「志摩一之宮」とされる伊雑宮(いざわのみや)がありますが、地元では「磯部のお宮さん」とも呼ばれています。それは、古来より「海女」や「漁師」が、この伊雑宮のお守りである「磯守」を身につけて漁へ赴き、海からの厄災に対してのご加護を授かっていたことに由来します。

しかし、伊雑宮と言えば「磯部の御神田(おみた)」というお田植式で知られており、これは国の重要無形民俗文化財で日本三大御田植祭の一つとなっています。

「人事を尽くして天命を待つ」海女さんの生き方

私の祖先は荘園での田植えや杣山から生計を立てていましたが、海女は海から命を頂いて生計を立てています。それは、まさに「人事を尽くして天命を待つ」といった生き方です。山と同様に、海も与えはしますが同時に奪いもする危険な存在なので、海女であれば家族や友人をこの海で失うという経験をしているはずです。

それを知っているからこそ、海女さんたちは毎日を楽しく、明るく精一杯に、神仏に感謝しながら生きているのでしょう。鳥羽・志摩をめぐれば、古くから自然を敬い、海とともに生活してきた海女の生活と信仰が今も息づいていることが体感でき、「海女小屋」で元気な海女さんから体験談などを聴けば、生きるパワーをもらえることは間違いありません。

私は「海女(Ama)に出逢えるまち 鳥羽・志摩~素潜り漁に生きる女性たち」という日本遺産の旅を通じて、自然と共に生きる「海女文化」の奥深さを感じました。

※サムネイル画像は、多くの海女が暮らす鳥羽にて

寄稿者 平成芭蕉こと黒田尚嗣(くろだ・なおつぐ)クラブツーリズム㈱テーマ旅行部顧問/(一社)日本遺産普及協会代表監事