国際エコラベル グリーンキー

少々遡って恐縮だが、今年2月17日、この日はまさに国連が定める世界観光レジリエンスの日(Global Tourism Resilience Day、*1)であったが、宿泊施設の国際的なエコラベルであるグリーンキー(Green Key)を新たに取得した宿泊施設やさまざまな国際認証団体の関係者が集う催しがあり、筆者も参加した。

グリーンキーはデンマークに本部を置く国際環境教育基金(FEE)が運営し、同基金が定めた厳しい基準に基づきホテルからキャンプ場まであらゆる規模の宿泊施設の環境方針と持続可能な運営を評価、確認している認証である。ヨーロッパを中心に広く普及し、2025年3月現在、80カ国約7,500の施設がこのエコラベルを取得している。

わが国においてはJARTA(責任ある旅行会社アライアンス Japan Alliance Of Responsible Travel Agencies、高山傑代表理事)が一切の運営を担っている。現在、国内においては約100施設が取得に向けて取り組んでおり、すでに15の施設がこのエコラベルを取得ずみである(*2)。取得施設は伝統的な旅館から外資系ホテルなどさまざまだが、米国マリオットは同社の持続可能な経営方針を反映させるべく日本で展開しているホテルにグリーンキー取得を促しており、取得した15施設のうち7施設はマリオットグループのホテルとなっている。

グリーンキーは、環境マネジメント、従業員の参加、宿泊客への情報提供、水、洗濯とクリーニング、廃棄物(処理)、エネルギー、食品・飲料、室内環境、緑地管理、企業の社会的責任、グリーン活動、管理の13の大項目・150弱の審査基準を設けている。

基準は必ず達成すべき必須項目(義務目標)とガイドライン項目(努力目標)に分かれるが、必須項目のクリアが最低達成基準となっている。また、このラベルを取得した後もガイドライン項目(努力目標)については、取得後の経過年数に応じて一定度の項目数をクリアすることが求められている。 基準達成は、経営トップ(マネジメント)と管理職、スタッフや清掃会社などの関係者も含めた総力戦で臨まないと厳しい。経営トップは何のためにラベルを取得するのか? グリーンキーのエコラベルで売り上げを上げる! といった考えでは到底通用するわけもなく、持続可能な発展が自社のみならず社員や地域社会にとって何をもたらすか根源的なところまで問われると同時に、管理職や現場スタッフへの落とし込みなど具体的アクションへの鼓舞をしていかねばならない。また本来、気付きは現場に宿ることが多く、現場自らが課題を見出し基準の達成へ導かねばならない。 具体的なアクションに具現化するには、経営方針やグリーンキーが求める姿を現場(フロント、予約、エンジニアリング、料飲、ハウスキーピング、総務・人事、セールス&マケなどの部門)が自分事として考え抜きそれぞれが具体的に目標を設定し、その手法、期間などを定めていく力が試される。まさに持続可能性が問われる仕組みである。取得した施設はおおむね社長(GM)直轄で管理職をヘッドに部門横断のチームを組成し、自社の日々の業務を棚卸しながら基準のクリアに邁進したようである。

グリーンキーの仕組みは、宿泊施設が環境や地域に配慮し、持続可能な運営を促進することで社会全体にプラスの変化をもたらすことを目的としており、環境に配慮した運営によって、(結果的には)ブランド力の強化、サービスの質の向上につながり、消費者の環境意識が高まることで取得施設は優先的に選ばれやすくなるという考えだ(JARTA談)。実際に海外においては、大手の旅行会社やクルーズ運航会社が旅行目的地(就航地)のランドオペレーターに第3者機関の認証取得を取引条件に課している動きもあるそうだ。このグリーンキーのみならず現在わが国では観光庁がまとめた【持続可能な観光にかかる旅行商品の造成に向けた ラベルインデックスのとりまとめ(2024年3月版)】(*3)においても観光地・観光資源、宿泊施設、旅行会社、飲食・レストラン、ガイド、脱炭素の取り組みの6つのカテゴリーにおいて30を超える認証やインデックスを紹介している。

私とグリーンキーの日本支部代表でもあるJARTAの高山氏は10数年の古い付き合いで、同氏が主催した国際認証フォーラムに現観光庁地域振興部長の長﨑敏志氏(当時観光資源課長)とともに登壇したこともある。筆者より少し若いアラ還世代だ。筆者が日本観光振興協会に派遣され勤務していた頃、当時の理事長から「彼(高山氏)が取り組んでいることはまだ誰もその重要性に気付いていないが、これからの日本の観光でも必ず脚光を浴びる」と紹介されたのが最初の縁だ。高山氏は京都の高校を卒業後単身アメリカに渡りカリフォルニア州立大学で海洋関係を学び、その後世界各地を巡り、世界ではすでに取り組みが始まっていた環境をはじめとする持続可能性の重要性にいち早く気付き理論のみならず実践してきた男だ。観光や環境系の国際機関・団体のトップたちとはお互いが若い頃からの付き合いだそうで、その縁でさまざまな国際機関の委員やインストラクターなどを歴任している。まさにわが国における持続可能な観光の国際基準策定と審査の第一人者となっている。彼が冒頭の会合でのあいさつで語ったこの一言が印象的だ。「サステナブルツーリズムや持続可能性という言葉が今でこそふつうに耳にするようになってきたが、最初はオルタナティブツーリズムと呼ばれていた」と。オルタナティブとは代替といった意味だ。観光地が大規模開発されジャンボジェットなど大型旅客機による大量輸送が可能となり、観光が産業化され人々が容易に観光を楽しめている現状がマスツーリズムと言っていた時代には持続可能や環境に配慮する観光はあくまでもオマケでオルタナティブであったわけだ。まさに時代の変遷であるわけだが、そもそもこの持続可能性とはいつから登場してきたのかひもといてみたい。

*1 https://www.un.org/en/observances/tourism-resilience-day

*2 別邸仙寿庵、扉温泉明神館、伝泊The Beachfront MIJORA、伝泊笠利地区リノベーション施設群、シェラトン鹿児島、ザ・リッツ・カールトン大阪、メズム東京オートグラフコレクション、ウエスティン東京、東京エディション銀座、東京エディション虎ノ門、W OSAKA、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル、アロフト東京銀座、HOTEL THE FLAG 心斎橋

持続可能な開発という概念の発祥

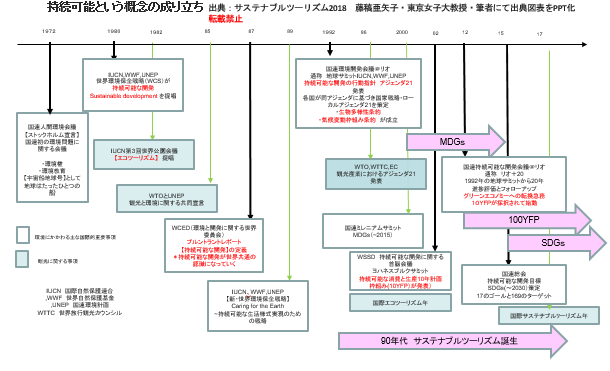

サステナブルツーリズムについては東京女子大学教授である藤稿 亜矢子氏の著書「サステナブルツーリズム~地球の持続可能性の視点から(2018年初版)」が体系的にまとまっていて理解を深めやすい。以下はご本人の承諾を得て同著から引用させていただく。

(以下引用:筆者にて編集・簡略化)

1960年代にアメリカで出版されたR・カーソンの「沈黙の春」は社会に大きな影響を与え、人間活動が自然環境に与える悪影響の大きさを一般市民にも認識させた。地球規模での環境問題の悪化が全人類にとって脅威であることが合意されたのは1970年代で、1972年に「国連人間環境会議」で地球を宇宙に浮かぶ宇宙船“宇宙船地球号”に例え、宇宙船の中にある資源は限られているということを人々に再認識させた。サステナブルな概念については1980年に発表されたIUCN(国際自然保護連合)、UNEP(国連環境計画)、WWF(世界自然保護基金)による「世界保全戦略(以下WCS)」である。WCSでは①重要な生態系と生命維持システムを保全すること②遺伝的多様性を保存すること③種や生態系の利用にあたっては持続可能な方法で行うことが目標として明示され、自然環境と自然資源が保全されなければ、自然の一部として存在する人間に未来はないことが示された。かつ数億にものぼる発展途上国の人々の貧困を救うための開発が行われなければそうした環境保全も達成されないということが強調され、ここで初めて自然環境保全を大前提としながら経済発展を目指す「持続可能な開発(Sustainable Development)」という概念が提唱された。ただしこの段階では開発の議論の対象は主として発展途上国であった。そこには(筆者注 開発による)大規模な環境問題、例えば熱帯雨林の破壊、砂漠化、酸性雨、種の絶滅、土壌流出、環境汚染などに警鐘を鳴らした。WCSは環境保全を以下のように定義している。

現代世代に最大限の持続可能な利益をもたらしつつ将来世代のニーズや希望に応えられるようにするために、人間による生物圏(自然環境)の利用を管理していくこと(IUCN et al., 1980)

UNEPは持続可能な開発の理解と実践をさらに進めるため1983年にブルントラント女史(筆者注 後のノルウェー首相)を委員長とした「環境と開発に関する世界委員会(WCED)」を立ち上げ1987年に通称ブルントラントレポートとして有名な「Our Common Future(われわれ共通の未来)」を発表した。同レポートでは「持続可能な開発を 将来世代が彼らのニーズを満たすことができなくならないようにしながら現在世代のニーズを満たすような開発」と定義している。こうした動きと連動し自然保護と地域コミュニティの経済的利益の享受を両立するような観光として1982年に「エコツーリズム」がIUCN世界公園会議で提唱された。途上国の豊かな自然環境が遺されているような地域で、それらを破壊するような開発で短期的な経済的利益を得るのではなく、観光資源として利用することで先進国からの観光客を誘致し、経済発展と自然保護基金の確保を目指した。

その後、1992年の国連環境開発会議(地球サミット)において「環境と開発に関するリオ宣言」と持続可能な開発を各国、各国際機関で目指すための具体的な行動指針である「アジェンダ21」が採択され、同時に(筆者注 現在も頻繁に報道されている)気候変動枠組条約と生物多様性条約の署名が開始され、現在も続く持続可能な道への方向転換が具体的にスタートした。これを受けて観光業界でも「観光産業におけるアジェンダ21(WTTC、WTO(現UN Tourism)&Earth Council 1996)」が作成された。21世紀に入るとミレニアム開発目標MDGs(2000-2015)が定められ、観光業界でもUNEPとUNWTO(国連世界観光機関 筆者注:現UN Tourism)の主導で「サステナブルツーリズム基準策定のためのパートナーシップ(Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC))が創設されサステナブルツーリズムの世界基準となるGSTCが開発されていくこととなる(筆者注 このGSTC基準が前述のグリーンキーやわが国の「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」のベースとなっていく)。

そして、2012年に開催された国連持続可能な開発会議(リオ+20)では「グリーンエコノミー」が提唱され前年に準備されたレポート(グリーンエコノミーレポート2011)の中で世界にとって重要な経済システムの一つとして初めて観光が取り上げられ、経済発展への貢献とともに観光が地球環境にもたらす影響が初めて包括的かつ量的に示された。その後リオ+20で採択された10YFP(持続可能な消費と生産10年計画枠組み)において主要なテーマとプログラムとして「持続可能な観光プログラム」が設定された。 (引用終わり)

その後は読者の方々がご存知の持続可能な開発目標SDGs(2016年~2030年)に受け継がれ今日に至っており、そのなかで観光の果たす役割も強調されている。後半では、持続可能な観光地域づくりを進めるに当たり、環境的側面で無視でできないリスクがあること、またそのリスクについて説明をしながら話を進めていくこととしたい。

※メインビジュアルは、海に浮かぶような春の利尻富士(利尻島)。北海道稚内市より望む(筆者撮影)

寄稿者 中村慎一(なかむら・しんいち)㈱ANA総合研究所主席研究員