セルフガイド?それともガイド付き?多様化するサイクリングツアースタイルへの対応戦略が拓く風土の未来

インバウンドサイクリストを日本に誘致する際、彼らが求める「旅のスタイル」を正確に理解し、それに対応することは極めて重要です。サイクリングツアーには、自由気ままな「セルフガイド」と、手厚いサポートの「ガイド付き」という大きく異なるスタイルがあり、地域やターゲットとする市場によってそのニーズは異なります。「State of the Cycling Tour Operators Industry (2024)」レポートが示すデータから、この多様なニーズへの対応がいかに日本の地域創生と風土の再生に貢献するかを考察します。

欧州と非欧州で異なるサイクリングツアースタイルへの嗜好

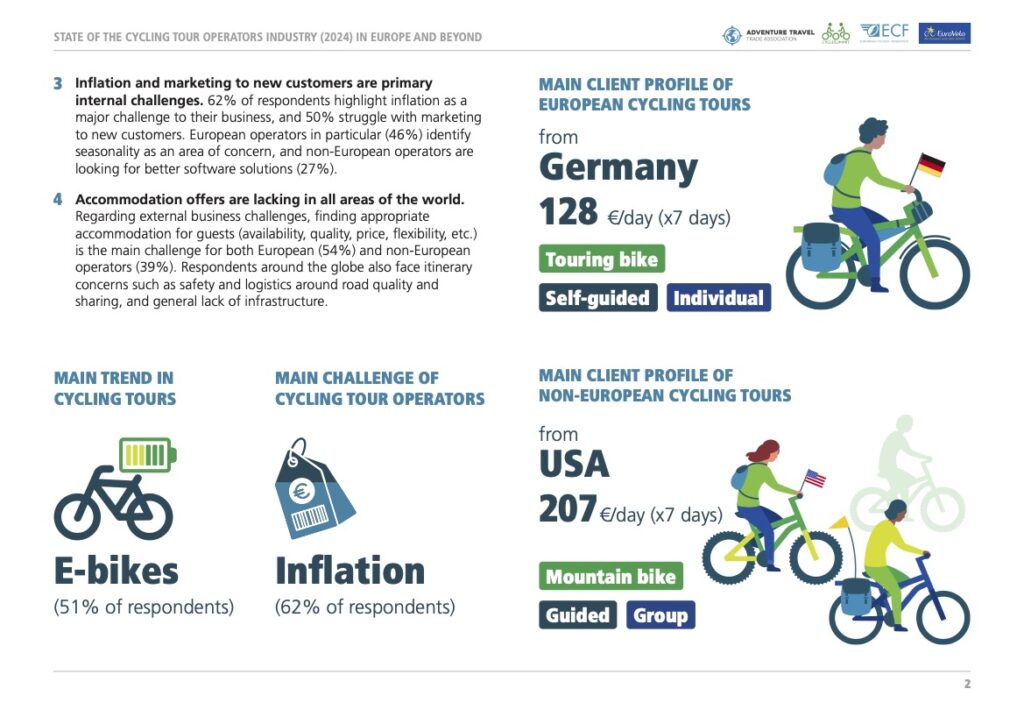

レポートによると、サイクリングツアーの提供形態において、興味深い地域差が浮き彫りになっています。ヨーロッパを拠点とするオペレーターの64%が、顧客の大多数が非ガイド付き(セルフガイド)ツアーを選択すると報告しています 1。一方、ヨーロッパ外では状況が逆で、オペレーターの78%が顧客がガイド付きツアーを好んだと報告しており、回答者のほぼ半数が非ガイド付きツアーを提供さえしていません。

この明確な傾向は、日本のインバウンド戦略において非常に重要な示唆を与えます。

- セルフガイドツアーを好む層: 欧州からのサイクリスト、特に経験豊富な層は、自分たちでペースを決め、自由にルートを探索し、予期せぬ発見を楽しむことを重視する傾向があります。彼らは詳細な地図、GPSデータ、旅程情報、そして緊急時のサポートがあれば、自分たちの力で旅を組み立てたいと考えているでしょう。

- ガイド付きツアーを好む層: 北米など欧州外からのサイクリストや、初めての地域を訪れるサイクリスト、あるいはグループ旅行者などは、移動の手間や言語の壁を気にせず、安心して旅を楽しみたいというニーズが強いと考えられます。ガイドがいることで、文化や歴史、地元の人々との交流を深め、よりパーソナルな体験を期待する傾向にあります。

多様なツアースタイルが「風土の再生」に貢献する

この多様なニーズに対応することは、単に顧客満足度を高めるだけでなく、日本の地域における「風土(人々の営み)」の再生と地域創生に深く繋がります。

- セルフガイドツアーによる「発見と共感」の促進:

セルフガイドツアーは、サイクリストが自らの足で地域を巡り、ガイドブックには載っていないような小さな商店、集落の風景、地元の人々の日常に偶然出会う機会を増やします。これにより、サイクリストは地域の「生きた風土」をより深く肌で感じ、その営みに共感し、自分なりの発見をすることができます。例えば、ふと立ち寄った集落のパン屋さんで地元の食材を使ったパンを見つけたり、路地の奥にある小さな神社で地域の信仰に触れたりする体験は、ガイド付きツアーでは得られない自由な感動を生みます。この「発見」こそが、地域への愛着や再訪意欲に繋がり、SNSなどを通じた発信で新たな層を呼び込むきっかけともなり得ます。地域側は、多言語対応の案内板、詳細なデジタルマップ、E-バイクの充電スポット、地元の推薦スポット情報などを充実させることで、セルフガイドでの深い体験を後押しできます。 - ガイド付きツアーによる「知識と交流」を通じた風土理解:

ガイド付きツアーは、地域の歴史、文化、自然、そして人々の暮らしに精通したガイドが同行することで、サイクリストに深い学びと質の高い交流を提供します。ガイドは単に道を案内するだけでなく、地域の伝説、伝統行事の背景、産業の変遷、そこに暮らす人々の思いなどを語り、サイクリストの興味関心に合わせて情報を提供できます。これにより、サイクリストは単なる「風景」としてではなく、「人々の営みによって育まれた風土」として地域を理解し、より強い感動と記憶を得ることができます。例えば、漁師町で現地の漁師と交流したり、農家で収穫体験をしたりする中で、ガイドがその土地の厳しい自然環境と共存してきた人々の知恵や工夫を伝えることで、その土地の「風土」が持つ深みが伝わります。

地域創生への具体的なアプローチ

これらのツアースタイルへの対応は、以下のような形で地域創生に貢献します。

- 地元ガイドの育成と雇用創出:

ガイド付きツアーの需要に応えるためには、地域の歴史、文化、自然に詳しい地元住民をガイドとして育成することが不可欠です。これは新たな雇用機会を生み出すだけでなく、地域住民が自身の地域の魅力を再認識し、誇りを持つきっかけにもなります。 - 小規模ビジネスとの連携強化:

セルフガイド、ガイド付きを問わず、サイクリングツアーは地域の小規模な宿泊施設、飲食店、商店、工房などと密接に連携することで、広範囲に経済効果を波及させることができます。例えば、地元のパン屋さんがサイクリスト向けに特別なお弁当を用意したり、農家が休憩場所を提供したりすることで、サイクリングルート沿いの多様な事業者が恩恵を受けられます。これはまさに地域に息づく風土を支える「営み」への直接的な支援となります。 - 持続可能なツーリズムの推進:

サイクリングは環境負荷の低い移動手段であり、地域全体でその魅力を高めることで、オーバーツーリズムを避けつつ、分散型で持続可能な観光を推進できます。サイクリストが地域住民との交流を通じて、その土地の文化や環境への理解を深めることは、観光が一方的な消費で終わるのではなく、共生関係を築くための基盤となります。

日本の多様な地域には、それぞれ異なる魅力的な「風土」が広がっています。インバウンドサイクリストのニーズが多様化する中で、セルフガイドとガイド付き、双方の利点を生かしたきめ細やかなツアースタイルを提供することは、日本のサイクリングツーリズムを次のステージへと引き上げ、地域に新たな活力を吹き込む鍵となるでしょう。

寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部