小さな背中と、川のきらめき

夏の秋川。水面を反射する光が、森の緑をきらきらと揺らしていました。

その中に、小さな背中がひとつ。

背筋をまっすぐ伸ばし、川の流れと向き合うその姿は、まるで何かと真剣に対話しているようでした。

彼女の名は、はーちゃん。小学3年生。

この日、彼女は特別な役割を担っていました。

「魚さばきの先生」──そう、先生は小学生なのです。

先生は、小学生

きっかけは今年1月、伊豆諸島・新島での「くさや作り」体験。

魚を手にし、内臓を取り出す工程に強く惹かれたはーちゃんは、家でもMy出刃包丁を握り、近所の魚屋で仕入れた魚をさばく日々を送ってきました。

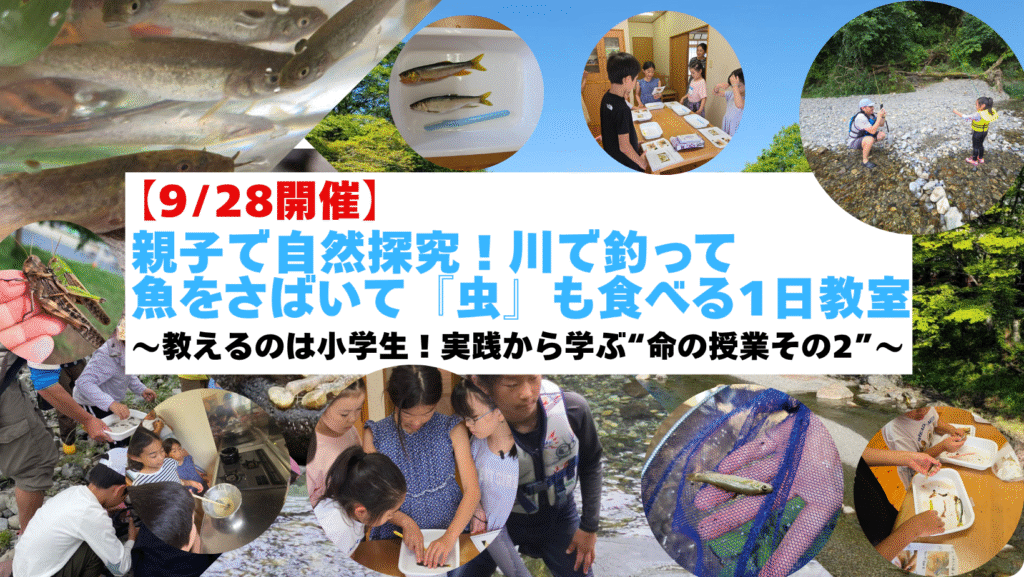

そしてこの夏、**「親子で自然探究!川で釣って魚をさばいて食べる1日教室」**で、ついに先生デビューを果たしました。

午前は川に入り、自らエサとなる水生昆虫を探し、自分で針に付け、地域の伝統的な漁法で魚たちと“対話”しながら釣る。

午後は「解剖キッチン」で魚をさばき、揚げて食べる──命と食の循環を丸ごと体験するプログラムです。

小学生が教壇に立つという冒険

午前。子どもたちは川へ入り、自らの手で水生昆虫を探します。

見つけた生き物を慎重に針につけ、秋川を泳ぐ魚たちと“対話”するように釣り竿を前後に振ります。

この土地で受け継がれてきたシンプルな漁法の知恵と、子どもたちの感覚がつながったとき、水面がふるりと震え、小さな命が姿を現します。

川での命との出会いから、手を使い命に向き合い、最後にその命をいただく──一日の体験が一本の循環としてつながっていました。

午後は「解剖キッチン」。

釣った魚を、自分の手でさばく時間。

普段は見られない浮袋や卵巣(卵)などの内臓を観察し、「魚の中って、こんなふうになってるんだ!」と目を丸くする子どもたち。

釣った魚の冷たいぬめり。指先にまとわりつく川底の藻のぬるりとした感触。

油にくぐらせた瞬間に広がる香ばしい匂いと、弾ける音。

子どもたちは遊びの中で五感を総動員し、命の重みをまっすぐ受け止めていました。

カミソリで手を切ってしまった子もいました。

しかし、その痛みよりも「早く魚を調理したい」という意欲に満ちた表情が印象的でした。

ある意味、良い失敗をして、他者よりも多くの学びを得たと思います。

「発信」で学びが完成する

スタディサプリ教育AI研究所 所長・小宮山利恵子さんが提唱する「学びの5段階格差」は、私たちの活動にも深く重なります。

意識 → 意欲 → 実践 → 継続 → 発信

この日、まさに最後の「発信=伝えること」を体現してくれたのが、はーちゃん。

解剖キッチンの先生として、小学生の彼女が他の子どもたちの前に立ち、魚のさばき方をレクチャーしました。

最初は緊張で言葉が出なくなってしまった彼女でしたが、後の感想にはこんなふうに綴られていました。

「最初は何を言えばいいかわからなくなってしまいました。でも、だんだん慣れてきて、次の流れがわかってきて、やりやすかったです。次は、最初から最後まで全部やりたいです。」

子どもが“先生”になる効果

同世代の子が堂々と教える姿は、子どもたちにとって大きな刺激になります。

「自分もやってみたい」という憧れが、主体性や自己肯定感を押し上げていくのです。

保護者からも、

「子どもが子どもに教える姿に、こんな力があるとは思わなかった」

という感想をいただきました。

大人が手を出さずに見守ることでこそ、子どもたちは自分自身の力に気づき、成長していくのだと感じさせられます。

次回は「秋のいきもの編」へ

はーちゃん先生、次回は**9月28日(土)開催「秋の命の授業」**に再登壇!

今回のテーマは、秋のバッタや水生昆虫を採集し、その場で命のつながりを感じながら、魚をさばいて食べる一日体験です。

生きものを採集し、解剖し、調理し、口にする──まさしく「命の授業」の進化版。

詳細・申込はこちら → https://helloaini.com/travels/52551?prcd=vWj80

感覚知と「生きる力」を育てる

AIに代替できないのは、「感じたことを自分の言葉に変え、誰かに伝える“発信力”」。

このプログラムでは、五感で自然を感じ、得た体験を言葉にし、発信するプロセスそのものが“生きる力”を育てています。

自然が、他者が、失敗が、そして挑戦そのものが、最高の教師になる──

そんな教育の可能性を、はーちゃんは見せてくれました。

現場で泥臭く活動している人の言葉が響くのは、実践し、継続し、繰り返し発信しているからこそ。

これはゴミ拾いやネイチャーポジティブな活動にも通じます。

環境や地域の活動をしている方は、ぜひ自分の学びを深めるためにも、発信まで挑戦してみてください。

秋川の流れとともに、

五感と知性の冒険をご一緒できる日を楽しみにしています。

みちくさの達人

サクちゃん