観光は、もともと学びの側面を持つ活動ですが、近年、その価値が改めて見直されつつあります。 教育現場でも「探究」や「体験的な学び」の重要性が高まるなかで、旅や地域との関わりが、自分で問いを立て、社会と向き合うきっかけとして、いっそう大きな意味を持ち始めていると感じています。

こうした背景のもと、私たちは兵庫県立姫路商業高校の2年生を対象に、「地元×アイデア=未来が変わる!?」というテーマで授業を実施しました。観光を“売る”対象ではなく、地域課題を考えるための手段として捉えることで、地元を見つめ直し、自分ごととして捉える視点を育むことを目的としました。

Z世代が求める「地域との関わり」

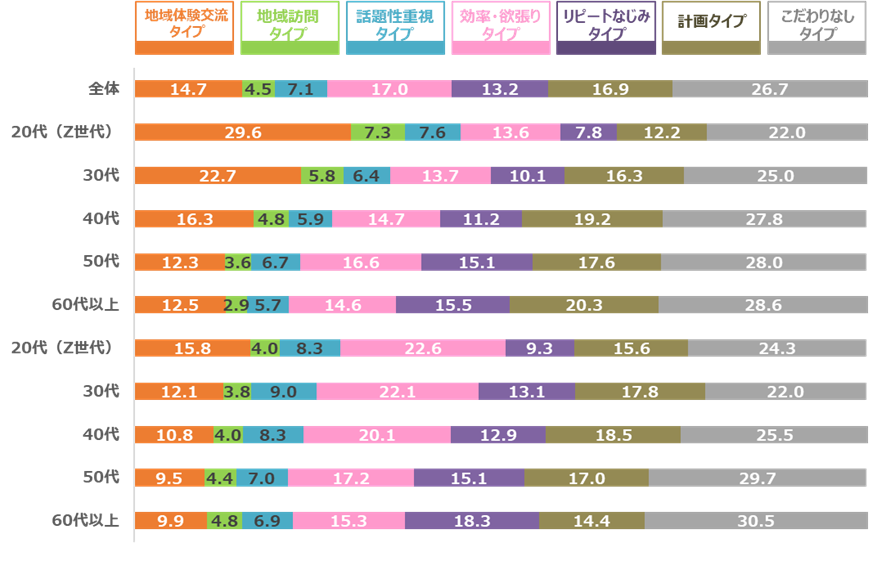

「Z世代は旅に何を求めているのか?」――まずは彼らの旅に対する関心や行動傾向を、データから読み解いてみたいと思います。じゃらんリサーチセンターが実施した宿泊旅行に関する調査では、Z世代(※1)において「地域との関わりを求める旅」が特徴的に多く見られました。

具体的には、宿泊旅行に対する意識をもとに7つのタイプに分類したところ、「地域体験交流タイプ」が他の世代よりもZ世代で顕著に高く、特に若年層女性でその傾向が強く出ていることがわかっています。

「地域体験交流タイプ」は、旅先で地元の人とのふれあいや、地域に根ざした文化・暮らしの体験を重視する層です。

たとえば、以下のような行動意識が高いことが特徴です:

- 「地域のためになること、貢献できることを選ぶ」

- 「地元の人に積極的に話しかけて情報を聞いたり交流する」

- 「旅行先の風土や生活習慣を体験する」

こうした意識は、コロナ禍で地域や暮らしへの注目が高まった影響もあると考えられますが、単なる観光消費ではなく、“意味のある接点”を旅に求めるZ世代の価値観とも合致します。

参考URL:地域とのかかわりを求めるZ世代~コロナ禍を経て「地域貢献意識」は上昇~(じゃらんリサーチセンター)

[宿泊旅行に対する意識 クラスタ構成]

また、実際にZ世代からは、次のようなコメントも見られました。

- 「都会はどこも同じに見えてしまうけれど、地方にはその土地にしかない価値がある。発掘して発信する旅をしたい。」(26歳・バス会社勤務女性)

- 「旅先での買い物よりも、一緒に地域らしさを体験することに価値を感じる。一人で麹づくり体験に参加したのが楽しかった。」(19歳・大学生)

このように、Z世代にとっての旅は「どこに行くか」ではなく、「どんな意味を見出せるか」「誰と・どう関わるか」が重要になってきているのです。

観光が“つながり”や“共感”を育む場として再定義されつつある今、地域側が提供する旅の設計も、「見る旅」から「交わる旅」へとシフトしていく必要があるのではないでしょうか。こうした“交わり”の体験こそが、観光を通じて地域を自分ごととして捉えるきっかけとなり、結果的にZ世代が地域に参加する姿勢や意識へとつながっていくのではないでしょうか。

※1. 「Z世代」とは、1990 年代後半〜2010年生まれの、2020年代の現代において、10代から20代 前半の人を指す。この世代は 、日本全国に約 1800万人、世界では20億人、世界人口の約3割に上ると見込まれている。 デジタル技術が普及し、インターネットが広まっている時代に生まれ、いわゆる「デジタル」をうまく使いこなすことから、「デジタルネイティブ」とも呼ばれる。

地元に「問い」を持ち、考えるプロセスへ

授業では、最初に「姫路の魅力って何だろう?」「ちょっともったいないところは?」といった問いを立ててもらい、それを起点に仮説を立て、じゃらんリサーチセンターのデータを活用しながら検証、解決策を企画するという一連のプロセスを体験してもらいました。

「姫路城の周辺は整備されていて観光客が多いけれど、そこ以外の回遊性が低いのでは?」

「地元ならではの魅力が発信されていないのでは?」

――そんな“課題の芽”に対して、「SNSで裏スポットマップを作る」「地元の高校生が観光案内する動画を発信する」といった自由で柔軟なアイデアが次々と出てきました。

こうした過程を通じて、観光が「日常の中の問いを育てる場」になり得ることを、私たち自身も再認識することができました。

▼姫路商業高校での講演の様子

アンケートに見えた、“自分ごと化”の兆し

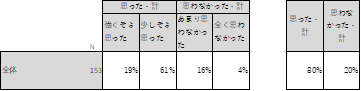

授業後のアンケート(N=153)では、「実際の事例を知って、自分にも何かできるかも、地域のために何か企画してみたいと思いましたか?」という問いに対し、全体の80%が「思った(強くそう思った+少しそう思った)」と回答しました。

この数字からは、観光を通じて地元や地域課題を“自分ごと”としてとらえる芽が確実に育っていることが読み取れます。

また、自由記述の中には、こんな声もありました。

- 「自分の地元には解決するべき課題が多くあったことが驚きでした。その課題を解決するためには、自分たちが積極的に地域のイベントや行事に参加し、触れ合うことが大切だと気づかされました。」

- 「何をするにも旅行者のことだけを考えずに、自分たちがしたときに楽しめるかどうか、地域の人たちにも迷惑がかからないように気をつけながら考えていることがわかりました。私たちが企画を考えるときも、お客さんだけでなく、自分たちが楽しめるか・満足できるかを意識していこうと思いました。」

観光というテーマに触れることで、誰かの視点だけでなく「自分たちの暮らし」や「地元の現状」について考えはじめるきっかけが生まれていたことが伝わってきてとても嬉しく思いました。

観光は“地域とのつながりを考える入口”になり得る

今回の取り組みを通して、観光は“地域に参加する入口”となり、問いを立て、考え、行動する力を育む学びの場になり得ると、あらためて実感しました。

高校生たちは、観光というテーマを通じて地元を見つめ直し、「なぜそうなっているのか?」「どうしたら変えられるか?」と、自らの視点で地域を捉えようとしていました。観光は、彼らにとって“社会とつながる学び”の体験であり、将来の働き方や生き方を考えるきっかけにもなっていたように思います。

Z世代の価値観や行動特性――意味を見出し、自ら問いを立てる姿勢――は、観光が“学びの場”として持つ可能性と高い親和性を示していると感じます。だからこそ、観光を通じて若者の思考や行動を促すような教育的な設計が、これからの地域との関係性を育む鍵になるのではないでしょうか。

観光が“地域を自分ごと化する入口”となり、若者の学びが地域の未来と結びついていくような関係を育んでいけるよう、これからも実践を重ねていきたいと考えています。

寄稿者 池内摩耶(いけうち・まや)㈱リクルート じゃらんリサーチセンター 研究員