「人生100年時代」と言われる昨今、観光業界でも“シニア人材”への注目が高まりつつあります。少子高齢化が進む中での「人材不足対策要員」にとどまらず、これまでの人生経験から培われた“人と人との関係性”における力が、観光価値そのものを豊かにする存在として再評価されているのです。例えば、接客や案内、裏方業務ひとつをとっても、シニアが持つ落ち着きや余白のある所作、無理をしない優しさが、ゲストに安心感をもたらしています。年長者が持つ非言語的な安心感や生活知は、世代や文化を越えた関係づくりにおいて橋渡しの役割を果たす力があり、スキルや知識だけではなく「人柄」や「空気感」「情緒的な影響力」こそが、観光客との間に深い愛着を生む要素(顧客ロイヤリティを醸成する価値)になり得ます。

さらに、シニアの存在はゲスト対応だけでなく、職場内における世代間の潤滑油としても機能します。競争関係が強く摩擦が生じやすい場面においても、シニアの穏やかな対応や傾聴力が場の空気を和らげ、チームの関係性を整える役割を担っているのです。こうした“内外”の関係性をつなぐ「関係価値の担い手」として活躍のできる可能性が示されており、観光業界における重要な視点となっています。

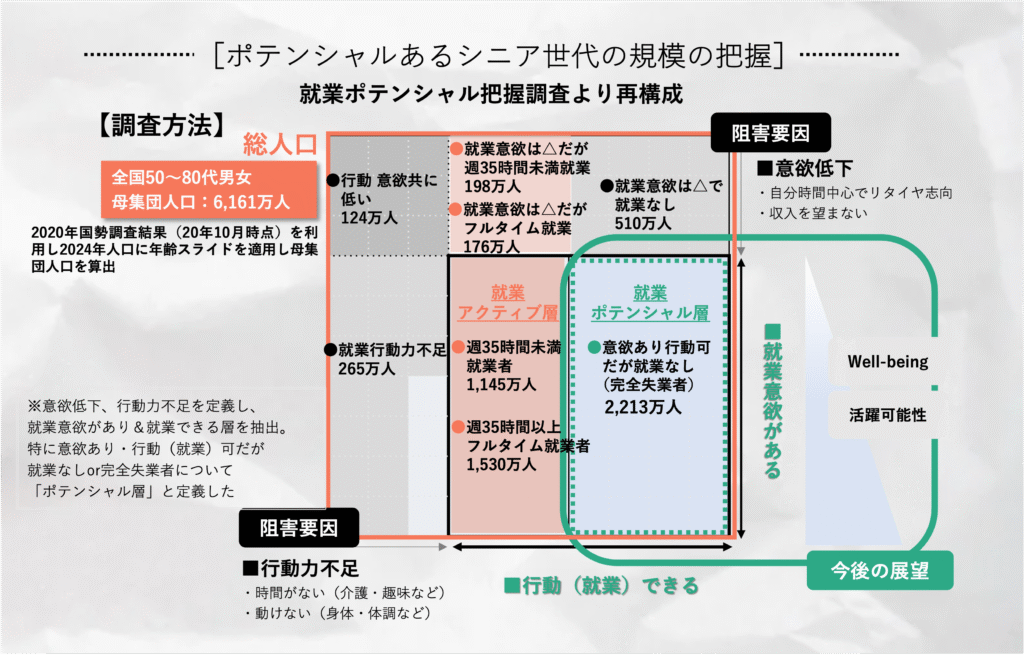

就業ポテンシャル層2213万人の“その気スイッチ”はどこに?

定年後の時間は、もはや“余生”ではなく“第二の人生”として再定義されつつあります。国勢調査に基づく、じゃらんリサーチセンターによる推計によれば、全国50~80代の総人口6161万人のうち、身体的・時間的制約や就業意欲の欠如を除いてなお、“働けるし働きたいけれど、今は働いていない”という「就業ポテンシャル層」は推定2213万人にのぼります。

この人口規模は、単なる労働力ではなく「社会との接点が絶たれたまま眠っている資源」と見ることもできます。では、この可能性を秘めた人々が再び“働く場”へと踏み出すためには、どんな“きっかけ=スイッチ”が必要なのでしょうか。

その鍵を握るのが「働くこと」に対する価値観の理解です。リクルートワークス研究所の調査では、働くモチベーションは以下6つの因子に分類されています。

•他者への貢献(人の役に立てること)

•能力の発揮(自分の専門性を高めること)

•仕事から得られる体験(ワクワクする経験)

•生活との調和(無理のない働き方)

•体を動かすこと(身体を維持する目的)

•高収入や栄誉(報酬や地位への希求)

一般的に、20代では「高収入や栄誉」への志向が強い傾向がある一方、60代以上では「他者貢献」や「体を動かすこと」など、より実感や社会性に根ざした動機へとシフトしていきます。

このようなシニア世代特有の価値観の変化に応じた“きっかけ設計”こそが、今後の就業支援や社会参加促進に向けた重要なミッションとなっていくのです。

心の中の「ブレーキ」と「エンジン」

定年を迎えた世代の中には、「年を取ってまで働くのはみっともない」「定年後は静かに余暇を楽しむもの」といった価値観をどこかに宿したまま、社会との距離を保つ方も少なくありません。そこには、かつての“昭和的な美徳”の余韻や、親世代から受け継いだ“引き際の美学”が背景として潜んでいるのかもしれません。そうした価値観は、就業や社会参画への意欲を静かに抑え込む、“文化的なブレーキ”として作用している可能性があります。

さらに、地元で生まれ育ち、地域コミュニティとの関係が深い人ほど「ご近所の目」や「見られ方」を強く意識し、就業のチャンスがあっても“踏み出せない”という傾向も見られます。一方で、他地域からの転入者や移住者は、もともと地域とのつながりが希薄なため、就業を通じて人との関係や居場所を築こうとする傾向が高く、行動に移しやすい側面もあります。

しかし、こうした“心理的なブレーキ”に対し、行動を後押しする“エンジン”となる仕掛けやトリガーの存在が明らかになってきました。たとえば以下のような事例があります。

エンジン①:「任命書」という肩書の魔法

「詐欺防止に関する防犯委員」の募集では、告知をしても応募はほとんど集まりませんでした。しかし「デジタル庁大臣特命」として任命書が発行されると伝えたところ、状況は一変。希望者が殺到したのです。ここでシニアの心を動かした“エンジン”は、「大臣からの任命書」というたった一枚の紙。「名刺1枚が人を変える」と言われるように“肩書き”という名の魔法が、シニア世代の「誇り」と「行動」を呼び起こした瞬間でした。

エンジン②:「大学講堂」がもたらす誇らしさ

同内容のセミナーでも、開催場所が「公民館」では参加者が集まりにくかったのに対し、「大学の講堂」で開催すると申し込みが激変したという例もあります。

ここでシニアの心を動かした“エンジン”は「大学の講堂」という場が持つ社会的権威や承認であり、参加者にとっての“意味”のスイッチを押したのです。

これらの事例に共通しているのは、「プライド」や「意味づけ」へのさりげない働きかけです。“自分がまだ社会に必要とされている”という実感が、シニア世代の心にそっと火を灯し、背中を押す力になるのです。例えば、名刺一枚、任命書一通、会場の場所ひとつでさえ「あなたの存在は尊い」というメッセージとして伝わったとき、シニアは静かに、しかし力強く動き出します。こうした仕掛けは、民間だけでなく行政も担うことのできる、社会の希望の種でもあります。

そしてこの「誇り」や「意味づけ」は、何もシニア世代に限った感情ではありません。誰しもが、“自分に期待されている”と感じたとき、少しだけ胸を張って前に進めるもの。年齢や世代を超えて、ささやかな後押しが人を優しく動かす「エンジン」になるのではないでしょうか。

また、これらの「エンジン」は決して一つではなく、まだ気づかれていない無数のきっかけが、社会のあちこちに眠っています。誰かにとってのたった一言、ささやかな称賛、小さな役割の提示が、“もう一度、社会とつながってみよう”という気持ちを芽吹かせるかもしれません。

人生100年時代を迎えた今、シニアが社会とつながることは、単なる労働力の補完ではなく、「生きがい」そのものを取り戻す行為であり、ひいては世界に誇れる日本型の高齢社会モデルとして、社会全体の豊かさへとつながっていくはずです。人がもう一度、自分らしく輝ける場所へと踏み出すために。そんな願いとともに、私たちはこの研究を積み重ねていきます。

寄稿者 澤柳正子(さわやなぎ・まさこ)㈱リクルート じゃらんリサーチセンター 客員研究員

60歳はまだまだ働き盛り。経験も豊富な人材であり、定年からの即減給という今のスタイルも時代に合っていないのでは。老若男女関わらず、今現在でのやる気と能力で雇用や給与は判断すべきではないでしょうか。