観光は、人と人とのつながりが成功に導くと言われる。

そのため、すそ野が広く正解がない産業だ。地域には、そのような観光振興、観光に従事されている方々が数多い。

そのひとり一人をご紹介するシリーズ『人と人がつなぐ観光』の第2回目。新潟市中央区で割烹「すが原」を営む大将、菅原修司さんだ。体調を崩され、お孫さんにバトンタッチしているが、頭の回転はまだまだ現役。料理人の神髄をお聞きしてきた。

きっかけは、単身赴任の新潟

筆者は前職時代、2008年から3年間、新潟市内に赴任していた。東京もんが初めて自宅を離れ、単身赴任で勤めることとなった。冬場の東京は、ほぼ毎日青空であるのに、新潟ではどんよりと曇った日が続き、夜半に雷が鳴ることも少なくなかった。

3か月ほど経ち、信濃川の河畔「やすらぎ提」に桜花とチューリップが咲き始めたある日、とある電話があった。

『新潟には、うちの卒業生がたくさんいるので、是非行ってほしいお店があります。「すが原」というお店です』と、「つきぢ田村」三代目の女将・文子さんからの電話だった。つきぢ田村は、西の吉兆、東の田村と言われる東京を代表する和食の名店である。そこから割烹すが原さんとのお付き合いが始まった。

柳都と呼ばれる華やかな日本海側最大の街

かつての新潟県は、出身の総理大臣にも象徴される通り、土建業をはじめとする産業が華やかな場所であった。それ故、中心街である新潟島には、数多くの接待をする場が営まれていた。また、新潟港は、幕末に開港された5つの港の一つであり、早くから海外との交流の場でもあった。そのため、歓楽街の中心である「古町」には、最盛期に約300人もの芸妓が活躍していた。この古町芸妓の発祥は、江戸時代まで遡る。

日本一の米産地を背景とし、西回りの北前船の立ち寄る港として発展した。北前船の荷は、港から張り巡らされた「堀」を行き交う。その地盤を強固にするために柳の木が植えられた。夕暮れには、この堀端を柳の木のようにしなやかな芸妓が座敷に向かう。その姿こそ、「柳都」と言われる由縁である。

1889年4月に市制が敷かれた日本で最初の「市」の一つであり、また、2007年4月には日本海側で初めて政令指定都市となった。76万人の人口を有している。

田村を彷彿する「しき紙」

「つきぢ田村」は、初代・田村平治氏が1946年11月に築地本願寺の斜め向かいの地に開業したことに始まる。大手財界人たちが「この辺で美味しいものが食べたい」という言葉が後押しとなった。

料理は技術ばかりではなく、心を提供するものという教えが受け継がれている。これらを凝縮した言葉が「五味調和」である。五味とは、「甘い」「酸っぱい」「苦い」「塩辛い」「香辛料」の辛みの五つの味を指す。そして、『料理は五つの味がうまく調和し、食べるお客様はうまいと感じる』と。また、『最高の素材のすべてを余すことなく使い切る』『熱いものは熱く、冷たいものは冷たく』という三つの大切なことをつないできた。

そして、二代・暉昭氏、三代・隆氏と代を重ねてきた。特に隆氏は、調理場に立つ傍ら、テレビ番組や料理学校の講師、料理本出版などを手掛け、一般に向けた食の普及活動も推進した。

しかし、コロナ禍2020年12月、急性心不全で急逝する。つきぢ田村は、その後、娘婿が跡を継ぎ2024年3月に建物などの設えを新たにして、リニューアルオープンをしている。

その田村のお客様に対する最大のおもてなしが、亭主自らが描く「しき紙」である。そのしき紙は、つきぢ田村からご好意で使わせていただき、「すが原」もお客様にご満足いただけるよう再現しているのだ。

「鍋茶屋」から「すが原」誕生へ

「すが原」の歴史は1948年に始まる。初代・菅原愛次郎氏が、新潟を代表する割烹「鍋茶屋」の仕出業「鍋茶屋会館」専属として営業を開始する。当時、鍋茶屋は場所を提供する形態であったため、料理をする厨房機能が必要だったという。そのため、愛次郎さんに白羽の矢が立った。

愛次郎さんは大正元年に水原町に生まれる。まず、現在のすが原のお隣「大橋」に見習で奉公し、料理人の世界に入った。その後、県内各所や東京周辺で修行を重ね、戦時中は軍隊にも入隊し、戦地で包丁を握っている時期もあった。

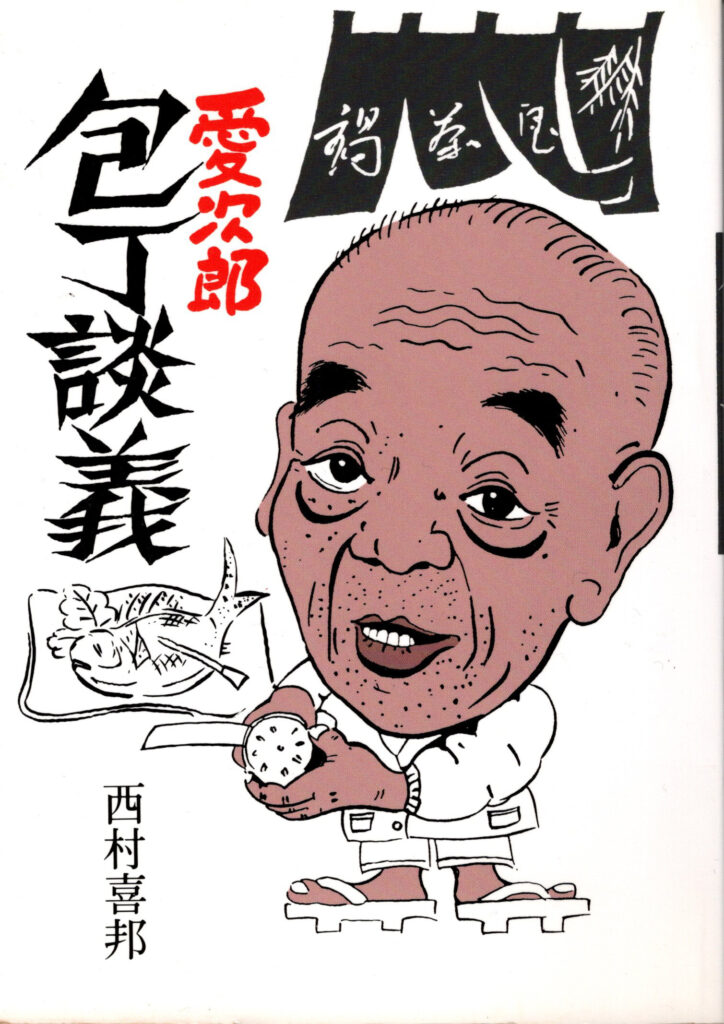

本人は、『包丁談義』の中でも鍋茶屋では、「花板ではない」とつづっているが、実際には、調理場を仕切っていたという。1984年に体調を崩し、鍋茶屋を退職。実家であるすが原に戻り、1987年に亡くなった。

そのあとを継いだのが、菅原修司氏である。

参考文献『愛次郎包丁談義』

(西村喜邦著・新潟日報事業社出版部:1987年)

修司さんとの出会い

二代・修司さんは、戦時中1943年に愛次郎さんの次男として生まれる。現在82歳だ。そして、料理人の父の跡を継ぎ、「すが原」は、柳都・新潟を代表する割烹に育てあげた。

東京の「つきぢ田村」などで修行し、全国に巣立った田村の卒業生を束ねる「たむら会」の幹事役も永年務めてきた。娘の愛子さんや孫の優真さんも同じ道を辿り、3代続けて田村で修行を重ねた。「たむら会」の中でも、このような店はほかにない。そのため、田村の味やおもてなしを忠実に守り提供できる料理人でもある。また、父親譲りの面倒見の良さは、後輩たちが、修司さんを慕って寄ってくると同時に、お客様が再び訪れたいと思わせるお店となった。それも修司さんの人柄による。

その「すが原」に新潟にも青空が見える頃、初めて赴いた。文子女将からの紹介ということもあり、当日の接待は、修司さんが付きっ切りであった。日本料理のことや新潟のことをいろいろと教えていただいた。その中でも「しき紙」が田村の仕様とそっくりなことに驚いた。さすがに手書きではないが、まさしく、そこには田村が息づいていた。

形ではなく、心からのおもてなし

また、「団体さんに出す料理は、座敷では、なかなか食べきってもらえない。だから、本当に美味しいものは、厨房前でおもてなしする。世の中では『シェフズテーブル』なんて言っているけど、厨房前のカウンターにお招きするお客様こそ一番の客だ。最高の料理をお出しする」と。その後、筆者もお客様を帯同していない時は、厨房前のカウンターが定席となった。

一方、「隆さんがお越しになるんだ。最高のおもてなしをしなきゃならない」と嬉しそうに電話を寄こしてきたこともある。「定宿はオークラだから、手配してくれ。その先は、俺が新潟を満喫させる」と田村の大将と親子よりも強い絆を感じる師弟関係を見せてもらった。

そして、古町には、修司さんの馴染みの店がたくさん存在した。高校の同級生が営む隠れたバーやサロンのようなパブもあり、このような店が、全盛期には新潟式の接待の代表であったと記憶している。かつては、県庁のお偉いさんがお忍びでやってくる「すが原」、筆者も東京からのお客様を何度となく、お連れする機会に恵まれた。

2025年、干支が一回りして…

さて、筆者は2010年9月に東京に戻る。その際、ご挨拶にあがると、現在の大将である三代・優真さんが高校生の時に厨房の手伝いをしていたと記憶する。

2014年のある日、久しぶりに修司さんが電話をしてきた。「孫が田村に弟子入りしたんだ」と。また、「何かあったら東京で面倒を見てくれな」とも言われた。しかし、東京で会う機会には恵まれず、コロナ禍によって、新潟に赴く機会も激減した。年賀状のやり取りもなくなってしまった。

この夏、修司さんが介護認定5と風の便りに聞いた。ご本人と連絡を取ろうと携帯に電話してみたが、残念ながら、既に解約されていた。しかし、娘の愛子さんに連絡を取ると、お元気でいることを確認できた。

そして、敬老の日の3連休の開けた日、お昼前にすが原に赴いた。修司さんは、車椅子に乗って、玄関先で待ち構えていた。

割烹は、「談じ合う」ための場所

「割烹の店は、夜な夜な酒を酌み交わし、談じ合うために存在した。世の中でいうバッファーがあった時代には、必要なものだった。今では、そういうことはダメと言われるようになり、コロナ禍によって、新潟でもかなりの数が潰れていった」「しかし、コロナ禍は終息しつつある。この時代でも生き残っているのは、人と人とのつながりを大切にしてきた店だけだ」と、修司さんの回顧録は続いた。

すが原は「大箱」の料亭ではない。しかし、新潟柳都芸者も呼べる名店だ。かつて、新潟駅前から「本町通り十一番町のすが原まで」とタクシーに乗ると、狭い目の前の小路に横付けしてくれることもあった。その土地には地域に根付く老舗がたくさんある。口伝手にその名店を知り、足を運んでみる時代からインターネットで予約ができる時代への変化している。しかし、人と人とのつながりこそ、観光業にとって、これからも大切なモノ・コトだと考える。

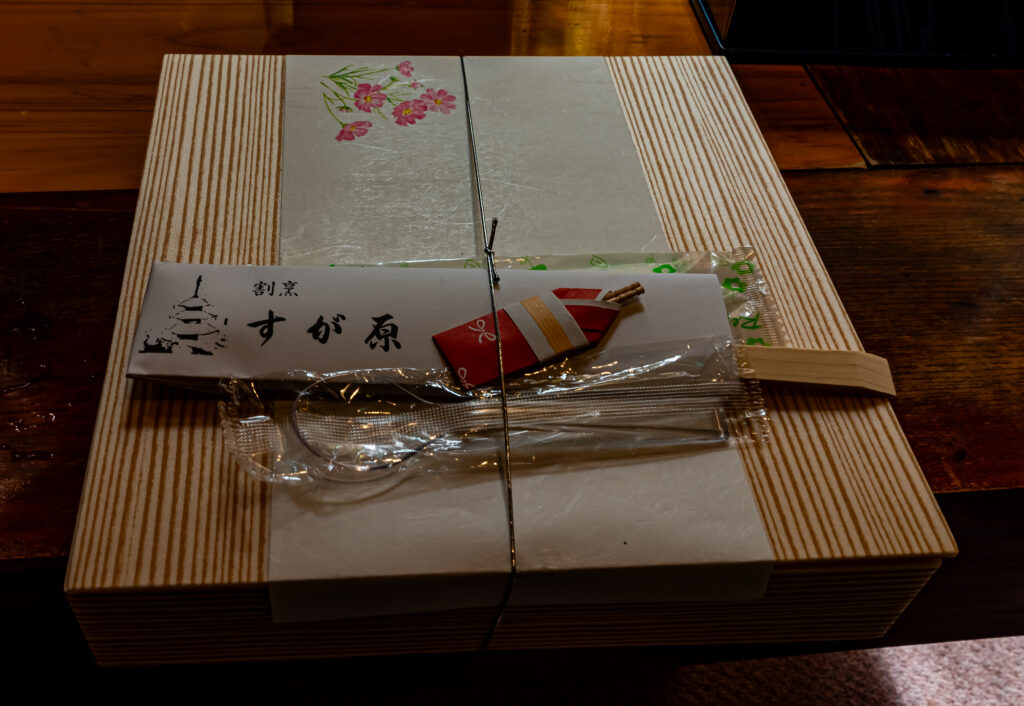

お昼の時間にかかってしまった。今日は応接で折箱のお弁当を御馳走になった。残念ながら、優真さんは所用で不在であった。次回、伺う理由もできたので、近々、また、暖簾をくぐりたい。

これからも応援したい名店である。

撮影:2025年9月16日

(これまでの特集記事は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=8

取材・撮影 中村 修(なかむら・おさむ) ㈱ツーリンクス 取締役事業本部長

.jpg)