美しい四国「絶景瓶ヶ森と来島海峡」編

(冒頭の写真は、「石鎚山から雲の上の瓶ヶ森を望む」)

四国に住んでいたら、というより写真を生業としていれば、毎年この時期になると、気になるのが御山の紅葉。例年9月末頃には、石鎚山頂は色づき始め、徐々に下界へと紅葉前線が降りてくる。

しかし、気になるのは今年の夏の暑さだ。普通ではなかったこのお天気が、果たしてどう影響しているのか予測はできない。

ま、そこは期待するとして、過去の撮影データを使って、石鎚山を俯瞰で見ることができる瓶ヶ森(標高1897m)からの「超絶風景」をご案内する。

■瓶ヶ森登山(女山ルート)

今回は、愛媛県側からのコースでご紹介する。この時期、面河から土小屋へと昇る石鎚スカイライン沿いは、色づいていないが標高が高くなるにつれて次第に「橙色」と「緑色」のグラデーションが視界を覆い始める。

土小屋でいったん休憩を取り、その後のルートなどの確認を終えたら再出発。いわゆる「UFOライン(いの町道瓶ヶ森線)」の中程まで行くと「瓶ヶ森登山口駐車場」に到着する。ここからボチボチ登っていくのだ。

季節にもよるが、山々は既に秋。それほど厚着をする必要はないが、軽くて脱ぎ着しやすい服装と「しっかりした靴」で足下を固め、不安な方は登山用のステッキなどの利用がお勧めだ。

■軽装登山は厳禁

登山コースは代表的なものが二つある。今回のご紹介では、瓶ヶ森山頂(女山)を目指して登り、下山は稜線沿いに男山を経由して下る。注意しておかなければならないのは「男山」経由の下山ルートは、急な下り坂や段差があって石などが点在しているので、転倒の危険性があるので十分注意すること。

したがって、一般の皆さま方が瓶ヶ森へ登る場合は、「男山経由」の登山はオススメしない。

瓶ヶ森山頂までは、ゆっくり景色を観ながら絶景写メもゲットし、途中で1~2回くらいの休憩を挟んだとしても2時間程度で辿り着く。少々息が上がっていても、山頂からの「超絶パノラマ風景」を一目見たら、疲れは吹っ飛ぶ。この時期は多くの登山者で賑わうし、山頂は混雑するので皆さんで協力し合いながら絶景を堪能していただきたい。

その際、「おにぎり」と「水筒」は是非ご準備いただきたい。

■「超絶パノラマ風景」

お天気にもよるが、初めて登ったときは私も言葉を失うくらいの感動があった。機材と三脚を背負って登るのだが、望遠レンズは必携なのでこれが重い。しかし、頂上へ辿り着くとそんなことはすっかり忘れてしまう。

既に色づいている石鎚山頂。最低400mm位の望遠レンズが理想だが、これで石鎚山頂を覗くと、頂上社付近や天狗岳などにいる登山者の皆さんが見える。同じように、石鎚山頂からも瓶ヶ森を見ることができる。

山へ登るというのは、こうした風景をそれぞれ撮影した写真に収め、独特の達成感を味わうことができるから好きなのだ。

一方、石鎚山の反対側には「UFOライン」が走る東黒森や伊予富士などが一望できる。土小屋から来た場合、帰りのコースは時間が許せば、眼前に見えている「UFOライン」を走って高知県側へ下りられることがオススメ。

そして、瓶ヶ森登山口駐車場を出てしばらく走ったら「吉野川源流の碑」があるので、ここは確認して記録撮影しておく。

また、視界がしっかり確保できているときでなければなかなか難しいが、条件さえ上手く合えば「来島海峡大橋」などのしまなみ海道が撮影できる。

■来島海峡としまなみ海道

ここでは、実際に私が登山して撮影した写真と合わせて、来島海峡から遊覧船上で撮影した「石鎚連峰」の写真をご覧いただきたい。

私の知人でもある撮影仲間の彼は、この瓶ヶ森山頂から「おんまく花火」を撮影したり、冬の積雪状態の時に登って、素晴らしい絶景と星空撮影に挑戦し続けている。

私は既に心臓を病んでいるのでそこまではできないが、比較的登山しやすいこの時期なら登って撮影を楽しむことができる瓶ヶ森だ。

インバウンドで賑わう観光地。だが、その波が少し地方へ、そして、こうした自然を楽しむ登山などへと押し寄せてきているようだ。実際に出かけてみると外国の方々もお見受けする。

旅行商品造成として考えるとなかなか難しいかもしれないが、レアなケースとして「写真家同行撮影体験ツアー」などなら組むことは難しくはないかもしれない。

最近、案内と撮影付きの依頼が少し増える傾向にあるようだし、参考にしていただければこの上ない。

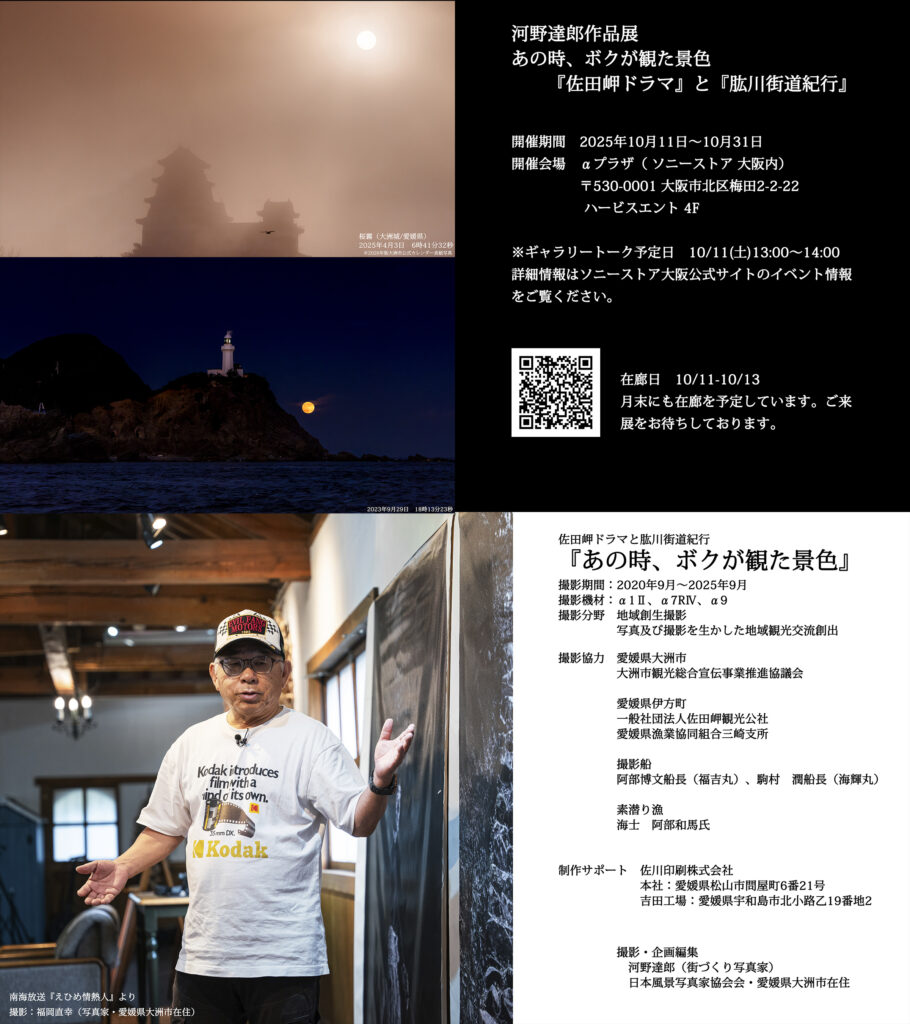

<写真展のご案内>

(これまでの寄稿は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=14

寄稿者 河野達郎(こうの・たつろう) 街づくり写真家 日本風景写真家協会会員