観光は、人と人とのつながりが成功に導くと言われる。

そのため、すそ野が広く正解がない産業だ。地域には、そのような観光振興、観光に従事されている方々が数多い。

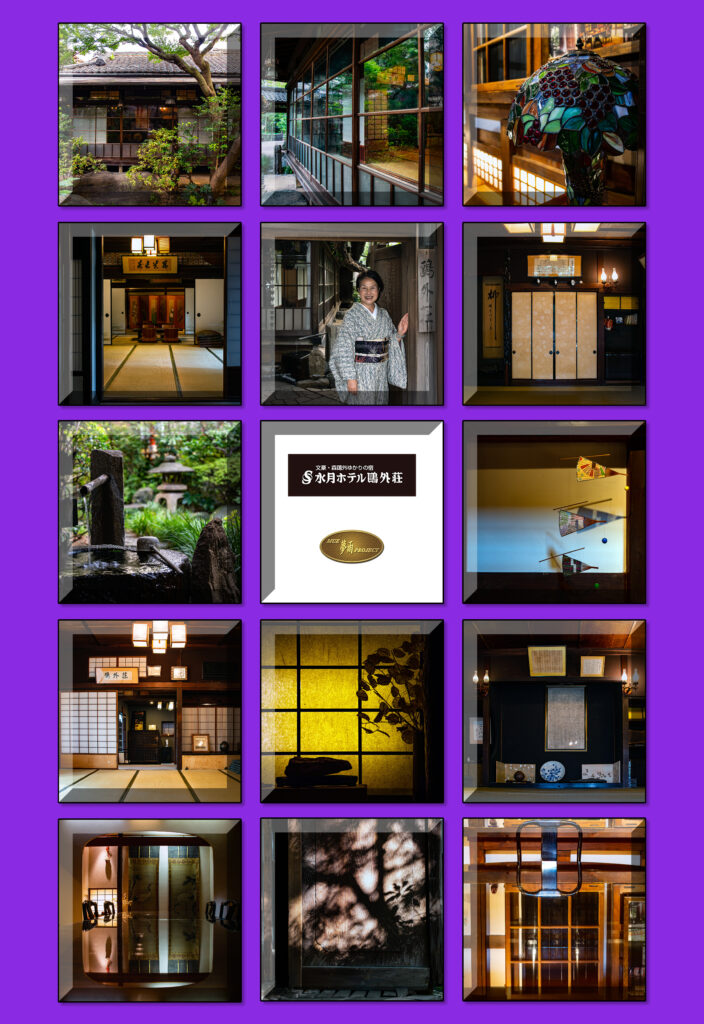

そのひとり一人をご紹介するシリーズ『人と人がつなぐ観光』の第3回目。惜しまれつつ、コロナ禍の2021年10月15日に閉館した旧水月ホテル鴎外荘の女将さん、中村みさ子さんだ。

最近は、地元の商工会活動に従事し、よりすそ野を広げた地域振興を進めている。今般、根津神社への舞姫の間の移築が完了し、ホッと肩の荷を下ろしているという。

時間が止まった「舞姫の間」

さて、舞姫の間とは、森鴎外の旧居・赤松家で舞姫を執筆した建物である。その歴史については、当サイト「東京再発見 第6章 舞姫は永遠に」で綴っている。

https://tms-media.jp/posts/22145/

しかし、コロナ禍によって、水月ホテル鴎外荘は集客が鈍った。これは鴎外荘に限ったことではないが、経営者であるみさ子さんは、鴎外の旧居を後世に残すため東奔西走した。地元である台東区や鴎外ゆかりの文京区、東京都などに足を運び、相談を繰り返した。

その間、ホテルの敷地にある「舞姫の間」などの建築物は、時間が止まった。

根津神社への移築とクラウドファンディング

閉館から一年ほど経ったある日、根津神社の宮司さんから「舞姫の間」の移築について、良い知らせが届いた。

根津神社が位置する場所は、赤松家の長女登志子と離婚した後に暮らした「千朶山房(せんださんぼう)」や「観潮楼(かんちょうろう)」の近くでもある。また、鴎外は根津神社の氏子でもあった。

そのことが、宮司を揺り動かしたのだ。この深い縁を感じ、宮司は総代会で「移築」の賛成を取り付けた。舞姫の間は息を吹き返した。

しかし、移築には膨大な資金が必要となる。その壁を打破するために数度のクラウドファンディングが行われた。そして、この趣旨に全国の鴎外ファンの多くが賛同してくれた。

一方、鴎外荘が営業していた時代にも、舞姫の間を活用した独自イベントには、老若男女のファンが訪れた。また、イベントのない日でも、鴎外荘を訪れ、館内で写真を撮るお客様も少なくなかった。それだけ、鴎外ファンはすそ野が広く、クラウドファンディング成功の鍵ともなった。

完成披露の旬刻限

クラウドファンディングの成立によって、移築の準備は整った。また、移築先は境内の東側の池のほとりと決まった。工事期間中は目隠しの壁があり状況はわからない。しかし、隙間から池の水が抜かれ、整地されている姿は、移ってくる夢を感じるものだった。そして、その壁には「池之端にあった森鴎外の旧居が建つ予定です。完成は2025年秋ごろ」と記されていた。

丁寧に解体された部材が運び込まれ、徐々に建ち上がっていく「舞姫の間」。垣根から見え隠れする建物は、少しばかり綺麗すぎると感じることもしばしば…。

時が満ち、竣工式が8月1日に行われた。その前後にクラウドファンディングの寄贈者の内覧会が行われたと、ニュース報道もあった。そして、完成披露奉告祭が9月28日に執り行われた。

みさ子さんは、その双方の式典に参列している。

「まず社殿にて、完成披露奉告祭が厳かに行われ、その後、若手邦楽家による奉納演奏がありました。そして、舞姫の家に移動し、直会の美味しいおしゃれなお食事をいただきました。建物を拝見し、鷗外関係の方々ともお話し出来ました。宮司さんのご挨拶の後に私もご挨拶させていただき光栄です。鷗外荘がこうやって受け継がれていくことを見届ける日になりました。改めまして、根津神社さまに移築出来ましたことに心から感謝申し上げます」と。

舞姫の間は、池の北側、社務所に対峙した場所に位置する。正式名称は「第二客殿(舞姫の家)森鴎外旧居・旧赤松家住宅」と名付けられた。

時が経てば…

池之端の鴎外荘にあった舞姫の間は、近代的なビルの谷間に位置する中庭にひっそりと建っていた。そのため、昼間でも少し薄暗く、時折降り注ぐ日差しが大正ガラスのうねりをキラキラさせていた。

しかし、根津神社のこの場所は、開かれた場所である。そのため、化粧を直した姿は、恥ずかしさで照れているようにも感じる。移築というより、新築という言葉が似合う設えだ。

かつて、戦国時代(1528年)に戦乱で焼失した奈良県の薬師寺西塔は、1981年に約450年の時空を経て再建された。当時、東塔と西塔は屋根の反りも異なり色味も違っていた。また、高さは約30cm高く造られたという。これは500年後に同じ高さになることを見越して、宮大工が設えたものだ。

そう考えると、令和の舞姫の間も時が経てば、昔の趣きを取り戻すのだろう。この先、一般開放も予定されているようだ。根津神社の新たな観光コンテンツとして、より多くのお客様が触れ、その魅力を後世につないでほしいと考えるのは、筆者だけではないはずだ。

みさ子さんは、「時が経てば…。あちらこちらに鷗外荘の部分が残っていますが、私も同じ感想です。根津神社さまが受け継いでくださったことには感謝しかありませんが」と、インタビューの終わりにつぶやいていた。

(これまでの特集記事は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=8

取材・撮影 中村 修(なかむら・おさむ) ㈱ツーリンクス 取締役事業本部長

.jpg)