みちのくGOLD浪漫—黄金の国ジパング、産金はじまりの地をたどる−

「わが国産金の聖地」とされる黄金山産金遺跡

現在、文化庁が認定する日本遺産は全国に104カ所ありますが、その中でも物語のタイトルから最も輝かしく印象に残る日本遺産の1つは「黄金の国ジパング」を冠した宮城県・岩手県の日本遺産“みちのくGOLD浪漫―黄金の国ジパング、産金はじまりの地をたどるー”のストーリーでしょう。

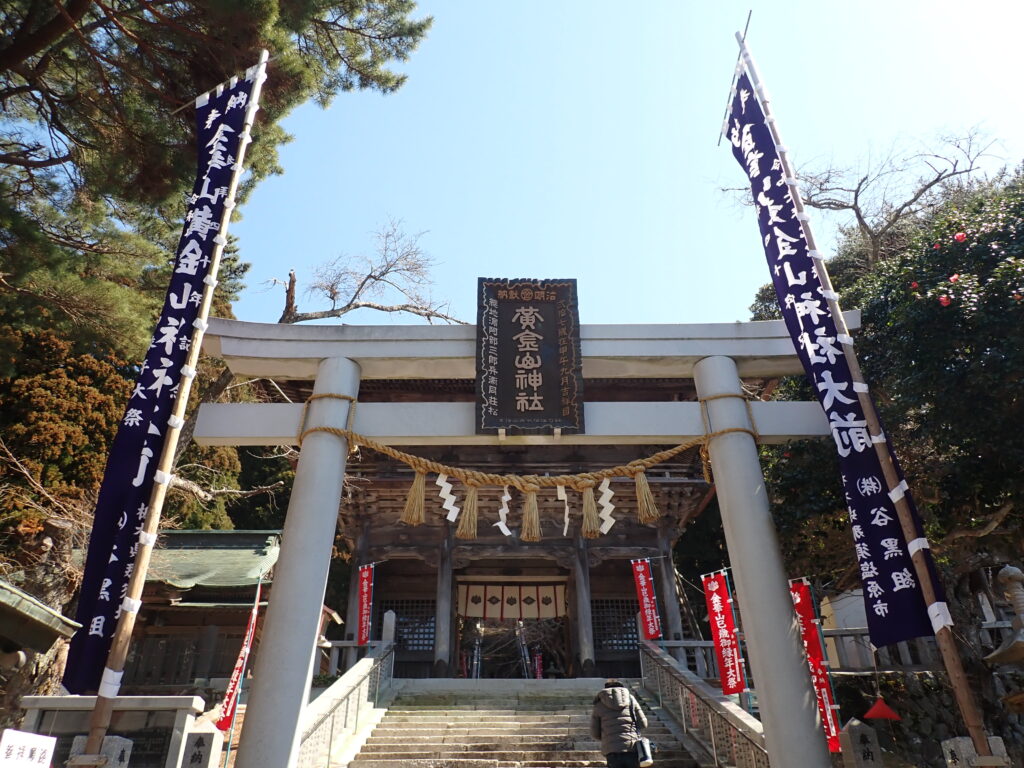

一粒の砂金から始まった日本の“金”の原点を体感することができる聖地、それが宮城県の国史跡「黄金山産金遺跡」で、遺跡は涌谷町の狭隘な谷間にある延喜式内社黄金山神社一帯の「わくや万葉の里」にあります。現在は砂金採りの体験や日本古代史上に特筆される産金の歴史を紹介する施設「天平ろまん館」も併設されています。

749(天平21)年、東大寺の盧舎那大仏造営にあたって、仏身に塗る金が不足し、聖武天皇が憂慮していた時、陸奥守百済王敬福(くだらのこにきし きょうふく)が黄金900両(13.5kg)を奈良の都に献上し、その金を用いて大仏は完成されました。これを喜んだ聖武天皇は、年号を天平感宝と改めるなど、国家的慶事として種々の施策を発表したのです。

最北の万葉歌と巳年御縁年の金華山詣で

涌谷町の黄金山神社の境内には、最北の万葉歌であり、初出を礼賛した大伴家持の歌碑「天皇(すめろき)の御代栄えむと東(あずま)なる陸奥(みちのく)山に金(くがね)花咲く」が建てられていますが、辺境扱いされていた陸奥がこの地で金が見つかったことから、みちのくと遥か奈良の都が“金”で結ばれたことを伝えています。

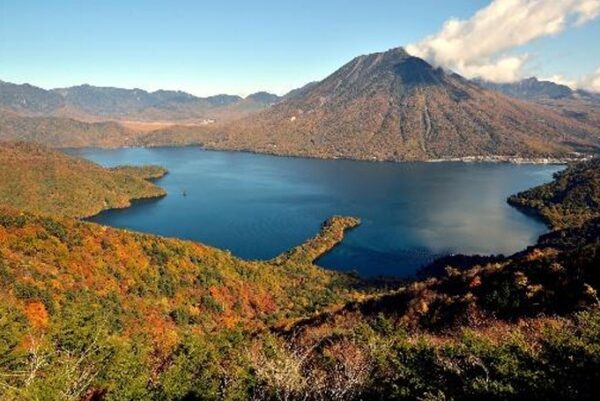

また、この産金を祝して同じ宮城県内の秀麗なお山「金華山」には、金銀財宝の守護神である金山毘古神・金山毘売神を奉祀した金華山黄金山神社も創建されました。この神社は、神仏習合の時代には弁財天を奉祀して金華山大金寺と称し、日本五大弁財天として多くの信仰を集めていました。

この弁財天のお使いが「巳」であり、2025(令和7)年は巳年御縁年にあたり、3月18日から10月31日まで、金華山黄金山神社では古式ゆかしい御神事が延べ228日間斎行されており、この間御本殿の開扉があって特別参拝が許されます。

平泉の金色堂と奥州藤原氏の繁栄

「金」と言えば、最近では佐渡金山が話題となりますが、歴史的にはやはり国家事業であった東大寺大仏を完成へと導いた涌谷町の「天平産金」に加えて奥州藤原氏が理想郷を金によって具現化した平泉「金色堂」も忘れてはいけないでしょう。

みちのくの“金”の眩さは、「金色堂」の仏堂全面を覆う金箔だけでなく、須弥壇に使われた外国産の紫檀や象牙、夜光貝を用いた螺鈿、透かし彫りの金具や漆の蒔絵細工からも感じられます。

造営主である奥州藤原氏は、財力を誇示するためではなく、争いのない平和で平等な世を願う理想郷を厳かな光を放つ「金」で表現したと言われています。そこで、奥州藤原氏は“金“の供給地である北上山地や沿岸部の産金地を大切にしたとされ、気仙沼市と南三陸町にまたがり、産金地を一望できる霊峰「田束山(たつがねさん)」には奥州藤原氏ゆかりの寺院跡や経塚群が残っています。

光り輝く金は、貨幣や装飾品として価値を持つだけでなく、人々を魅了し続けて歴史をも変えてきました。東北を平定し、金の文化を開花させたのは奥州藤原氏ですが、私は理想郷を金で表現したところに「みちのく浪漫」を感じました。残念ながら、その藤原氏も義経と共に源頼朝に滅ぼされますが、金で栄えて金で滅ぶも、平泉が戦場とならなかったことは幸いでした。

みちのくの金山遺跡~玉山金山・鹿折金山・大谷鉱山

私は次に平泉の金色堂を後にして、源義経が奥州藤原氏を頼って奥州平泉に下るのを手助けしたとされる金売吉次が活躍した「玉山金山遺跡」を訪ねました。伊達政宗が金山奉行を置いて直接開発した岩手県陸前高田市の玉山金山は、花崗岩を基盤とする氷上山の西麓に位置し、膨大な量の“金”と仏像の玉眼にも使われた良質な水晶を産出しています。入り口には「世界大遺跡玉山霊域」の大きな標識が立っており、山頂までの道々には「精錬所跡」や最盛期の坑道口「千人坑」が残り、頂上には金山の守り神として祀られた「玉山神社」が鎮座しています。

また、日本のゴールドラッシュの一翼を担った、宮城県気仙沼市の「鹿折(ししおり)金山」では、1904(明治37)年、日本最大の自然金“モンスターゴールド”を産出し、同年開催の米国セントルイス万国博覧会に出品されて世界に衝撃を与えました。2012(平成24)年10月にリニューアルオープンした鹿折金山資料館では、この巨大な金塊の写真のほか、当時の金鉱石、工具、文献などを展示、金山の歴史の一端を紹介しています。

そして海岸部に近い丘陵地にそびえる「大谷(おおや)鉱山」も鹿折金山とともにゴールドラッシュを担いました。1935(昭和10)年頃の最盛期には年間約1tもの“金”を産出、巨大精錬所は不夜城と化し、約1,300人の従業員のための映画館・幼稚園まで備えた一大鉱山町が形成されていました。

閉山後は廃墟のようになっていますが、麓の大谷鉱山資料館に残された採掘工具の1つ、磨(す)り減ったタガネは、狭い坑道の中、経験と勘を頼りに岩盤を掘り進めた鉱夫たちの“金”への憧れや鉱山の賑わいを今に伝えています。

総じて、この「みちのくGOLD浪漫」のストーリーは、色褪せることのない金の魅力と金の輝きは不滅で、その光は人の心の中に生き続けていることを教えてくれます。

※メインビジュアルは、日本発の産金地(天平ろまん館)に立つ平成芭蕉

寄稿者 平成芭蕉こと黒田尚嗣(くろだ・なおつぐ)クラブツーリズム㈱テーマ旅行部顧問/(一社)日本遺産普及協会代表監事

.jpg)