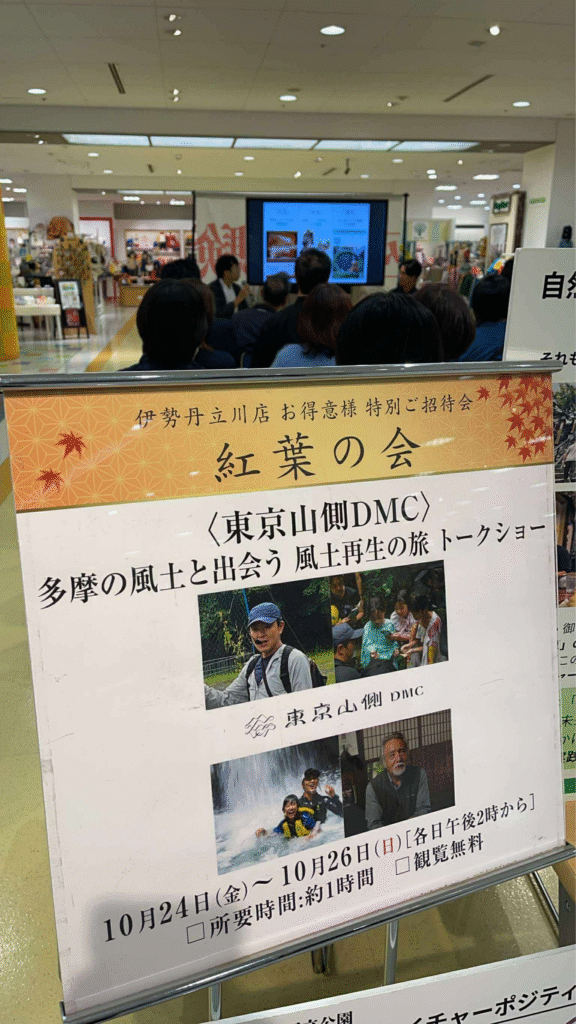

東京の多摩地域が持つ豊かな自然、奥深い文化、そして継承されるべき伝統技術。これらの多様な魅力を発信する特別トークショー「東京山側」が、10月24日から26日までの3日間、伊勢丹立川店7階フロアにて開催された。

このイベントは、単なる「モノ消費」から、体験や背景にあるストーリーを重視する「コト消費」、さらには文化そのものを支える消費へと転換を図る伊勢丹立川店の姿勢と、多摩地域の豊かな自然や文化体験の価値を発信する東京山側DMCの取り組みが共鳴し、実現したものである。連日テーマの異なる専門家を招き、多摩地域の多面的な価値を来場者に提示。単なる観光情報の紹介に留まらず、特に最終日には「文化をどう支え、継承していくか」という、観光地域創生の核心に迫る問いを投げかけた。

多摩の多様な価値を発信した3日間

イベントは3日間にわたり、それぞれ異なる角度から多摩地域の魅力を深掘りした。

初日の24日には、「武蔵御嶽山、御師とのトークショー」が開催された。武蔵御岳山の御師(おし)である服部氏らが登壇し、霊山としての歴史や、参拝者を導き、宿坊を営む御師独自の生活文化について語り、来場者はその奥深い世界に耳を傾けた。

25日は、「探究型自然体験学習スクールの魅力」と題し、東京山側DMCで同スクールの校長を務める櫻澤裕樹が登壇。地質学的な観点から自然を見る楽しさや、子供たちの探究心を育むプログラムの魅力を紹介し、学習と自然資源・地域資源を結びつける新たな視点を提供した。

そして最終日の26日、「澤井織物、八王子伝統工芸の魅力」が開催された。澤井織物工場の澤井氏を迎え、伝統工芸の未来と消費者の役割について、熱のこもった議論が交わされた。

焦点:「高価」から「価値」へ──八王子織物が問う“文化の買い方”

特に注目を集めたのが、26日の澤井氏とのトークショーである。これは、モノの背景にあるストーリーや技術といった「モノではない価値」を重視する伊勢丹の方向性を象徴するセッションでもあった。

進行役の宮入氏(東京山側DMC)は、「文化を纏うという選択」というテーマを掲げ、イベントの冒頭で「“文化を買う”とはどういうことか」と問いかけた。宮入氏は、「これまで『高価なもの=ステータス』だった時代から、今は『文化や技術、そして作り手を支えるお金の使い方』へと、価値観が大きく変わってきている」と指摘。消費者を単なる“消費者”ではなく、“文化の参加者”と捉え直す視点を提示した。

澤井氏は、自身の原点や「なぜ伝統工芸の道を選んだのか」という問いに応えながら、機械化が進む現代において、あえて「手織り」にこだわり続ける理由を語った。“人が織る”ことにしか出せない美しさ、素材の表情、そして“手の仕事”だからこそ生まれる価値について、その哲学が披露された。

“手の仕事”と“地域”──技術の継承という課題

トークは、澤井氏が工房を構える「八王子」という土地の重要性にも及んだ。“ものづくりの息づく街”として、地域の気候や文化がデザインに与える影響、そして八王子織物産業全体が直面する課題についても言及された。

さらに、海外での展示販売の経験から見えた、グローバルな視点での日本技術の評価と、国内における後継者不足という深刻な現実が対比された。澤井氏は、最低賃金制度の中で弟子を育てていくことの難しさにも触れ、伝統技術の継承がいかに困難な状況にあるかを率直に語った。

この課題に対し、宮入氏は「まさに、“買うことが支えることになる”」と応じ、消費者の行動変容こそが文化を支える鍵であると強調した。

“見る・聞く”から“関わる・支える”共創者へ

3日間のイベントを通じて、会場は連日多くの来場者で賑わいを見せた。単に地域の魅力を「見る・聞く」だけでなく、来場者自身が「文化をどう支えるか」を考える場となった意義は大きい。

トークショーの最後には、今後の展望として「工房訪問」や「ワークショップ体験」、「支援型クラフト購入」といった、消費者がより深く“関わる”機会の創出も示唆された。

今回のイベントは、多摩地域の観光資源を再発見させると同時に、私たち一人ひとりが「文化の共創者」として、地域の未来にどう貢献できるかを問いかける、示唆に富む取り組みとなった。

寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部