岬の最先端、灯台は語る

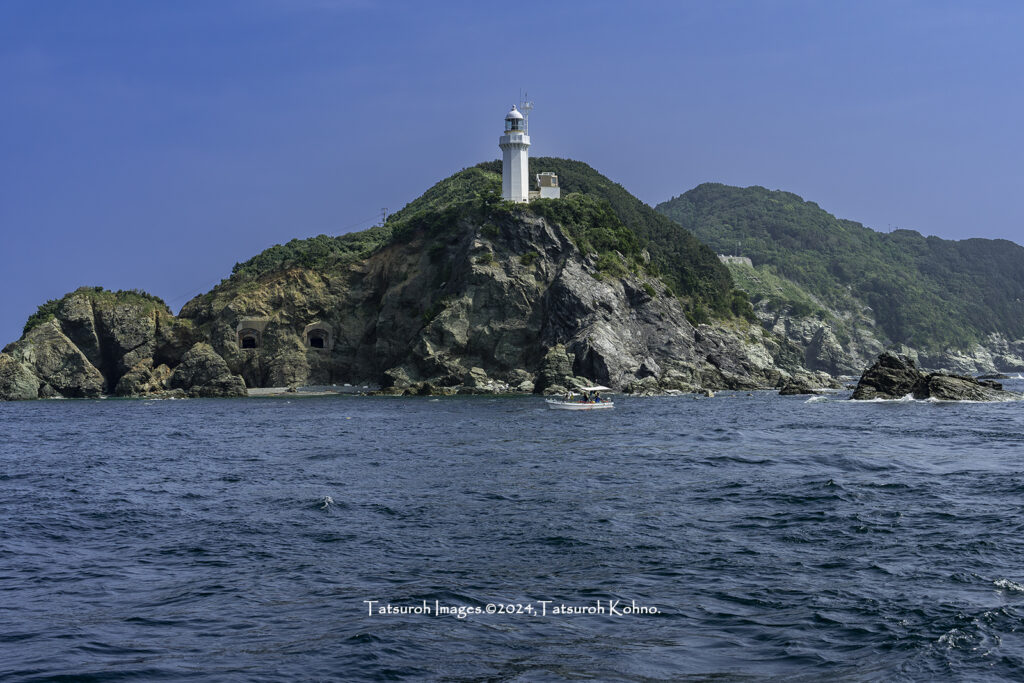

豊予海峡では、まず1901年に対岸の佐賀関に関埼灯台が作られた。しかし、豊後水道を行き交う船舶などから、佐田岬にも灯台を建設することが熱望された。そのため、1917年5月起工。関埼灯台で使われていたレンズ、灯器類一式を同灯台から移転した。コンクリート造りで、翌年4月1日、佐田岬灯台の灯がともっている。以来、百年を有に超えた今日も豊予海峡を行き交う船舶の安全確保のために灯りを点し続けている。

灯台の真下には豊予砲台跡の洞窟が残っている。戦時中、要塞地帯として灯台の周辺は、一般の立ち入りが禁じられていた。しかし、現在は佐田岬灯台を訪れる方々の観光スポットとしても広く認知されている。

佐田岬の南沖合650m付近にある岩礁「黄金碆(おうごんばえ)」は潮流が速い。そのため、船の座礁が絶えないことから1950年に灯柱が建てられた。しかし、保守作業が大変危険を伴うものであったため、1976年に佐田岬灯台から岩礁を照射する方式に変更されている。現在は、佐田岬黄金碆照射灯として活用されている。<引用:海を照らす灯台の仲間たち(2)/ 海上保安庁>

荒れ狂う岩礁と青年海士との出会い

黄金碆付近は岩礁がせり上がっているため荒れ狂っている。大潮ともなれば、周辺は凪いでいてもここだけは大変な荒れ様だ。ここに命がけで果敢に挑むひとりの青年海士がいる。

昨年9月にクルーズ船に乗って撮影する機会があった。その際、お世話になった船長から紹介された。そして、写真を撮らせていただいたことでご縁をいただいた。海士の阿部和馬さんだ。

佐田岬漁協では30人少々の海士がいる。江戸時代から続いているとされる佐田岬の素潜り漁だ。最盛期には80人を超える海士がいたこともあった。

後継者不足に悩む人々

時代は進み、昭和から平成そして令和へ。次第に後継者不足が深刻化する中、ひとりの公務員が転職して、素潜り漁の世界に飛び込んできた。佐賀県庁で水産業に携わっていた尾崎健史さんだ。そして、このことが阿部和馬さんの心にも灯りを点し、不慣れな尾崎さんを支えながら漁業の改革に向けて舵を切ったのだ。

現在では、この黄金碆で素潜り漁ができるのは3名足らず。年齢的なことからすれば、実質、阿部和馬さんひとりしかいないと嘆く。三崎漁協の伝統の素潜り漁を絶やしたくないという強い思いを感じた私は、9月中旬に撮影予定を組んでいただきた。そして、仲間の海士さんたちと共にその素潜り漁を撮影させていただいたのだ。

命がけの漁にレンズを向けて・・・

黄金碆での素潜りは潮目によってできるときとできないときがあるという。命がけだ。別の撮影船から撮っている私も、とてもまともに起っていられる状態ではない。写真をご覧いただければお分かりだと思うが、海上撮影が去年から既に6回目となる私も慣れたとはいえ命がけだ。

漁期が定められているので年中撮影できるわけではない。阿部和馬さんの思いに感動して、ひとりの写真家として、佐田岬半島の素潜り漁と青年海士の皆さんにレンズを向けて追い続け、情報を発信させていただくことにした。

続編をどうぞお楽しみに。

(つづく)

(これまでの寄稿は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=14

寄稿者 河野達郎(こうの・たつろう) 街づくり写真家 日本風景写真家協会会員