先月号で長々と書いたが、現職時代に私が仕事で求められていたのは、観光集客と集客交流による地域経済効果創出であった。地域が期待するこの成果を当時のTMO(街づくり会社)で出さなければならないということで、悲壮感すら漂う組織運営と事業展開を求められていた。

今回は、実際に現場で何をどう考えて手立てを講じたのかという部分を少しご紹介しておきたい。

気に入っていただくために、臥龍山荘を

内子町の影に隠れていた大洲市。肱川が生み出す素晴らしい自然現象や価値ある歴史的施設などが存在しながら、生かし切れていなかった現実に直面した。そこで取り組んだのが「臥龍山荘」を全国展開の主たる素材とすることだった。その基本的な考え方は、お客様をシステム的に集めることでもなく、来させることでもない。「大洲を気に入っていただいてお越しいただく」という考え方だった。

そのために臥龍山荘について徹底的に調べた。学芸員に聞いて指導を願い、まずは、藩政時代の大洲藩が明治維新に貢献したことや坂本龍馬が脱藩する際に、なぜ大洲藩領内を駆け抜けることができたのか等・・・。臥龍山荘の現在の場所は、藩政時代には大洲藩の藩主がお客様をお招きする際に使用しいていた庭園のようなところだった。これを明治の半ば頃に大洲藩の御用商人だった大坂屋與市兵衞(現在の城甲家)の婿養子が購入することで歴史の一ページをめくったのだ。

これらの因果関係から、明治から大正時代に発刊されていた書物や当時の広報誌などを探して読みあさっているうちに巡り会ったのが、伊予の小京都大洲について書いてある紹介文だった。

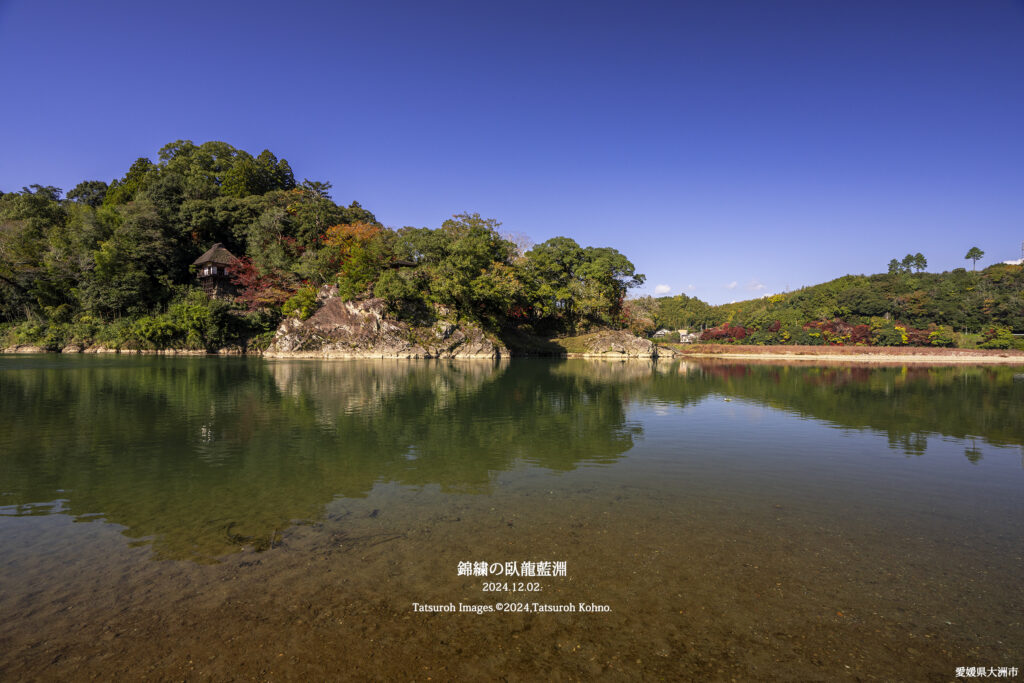

今回は、これをご紹介しておくのでご一読いただきたい。電気や水道などはない時代に、当時の人々が肱川随一の景勝地である臥龍淵に峙つ不老庵とその景色をどう感じていたかが伝わってくる。

■臥龍の潭淵

肱川の清流蜿延として亀が首に繞り、

緩水如法寺渡しの巌を抱いて、

藍淵渦を生ずる所、人、呼んで臥龍といふ、

危岩密樹を含み、

粋亭崖に峙って畫よりも雅なり、

対岸の細砂雪よりも白く、

冨士山の寺鐘行人を酔はしむ、

臥龍は雄大な風致は欠けど、

これ亦月に雪に宜しき大洲名所の一仙郷なり。

■秋は川、

両岸到る處の色、錦繍の紅葉に能く、

如法寺山の月影や、

此の上もない鮮やかさに水に眠りて小波の、

金波銀波を漂はす、秋の大洲の麗しさ、

是なら縣下にタントあるまい。

■冬は雪、

高山渡し場不可ならざるも、

亀山より見た積む銀世界の臥龍の景色、

風流好む閑人の嘆賞措かぬ絶勝にして、

淵には沈む如法寺の鐘に1瓢を傾くれば雅、

美姫を具して陽氣な雪見酒と洒落たら

俗な中での風流なり。

言の葉から見えてくる景色

何という豊かな表現なのか。書物に目を通すかそれを書き写すかが当時の過ごし方だったと思えば、現代人には到底できない表現力を持っていたのだ。何度も読み返しているうちに当時の景色が見えてくるような気がする。

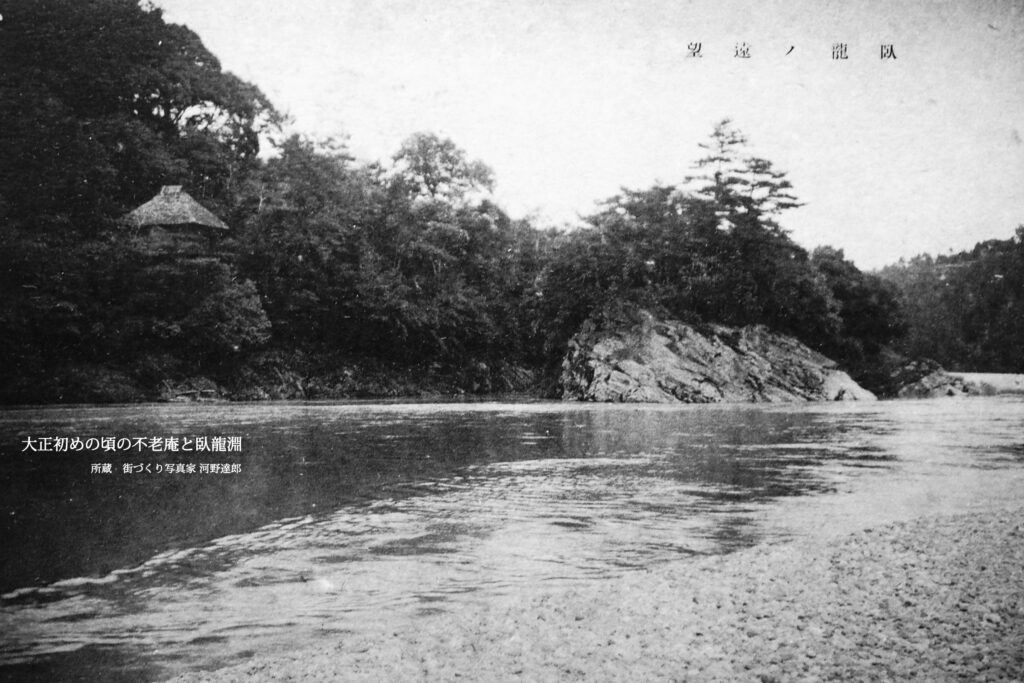

上段において大正初めのころの写真をご紹介しているが、現在の写真と比較してみても水量を含む景観そのものもあまり変化はない。月日を経て時代は進みあれから百年の今日、シャッター押せば彩度豊かで美しく撮影できる今風のカメラを駆使して、古めかしく撮影することがプロとしての撮影魂でもある。

それを百年先の皆さんへと伝え遺したいというのが、肱川流域城下町大洲を拠点として写真家活動を行わせていただいている私の使命だと理解している。 今時、写真は高性能スマホなどでいとも簡単に美しく仕上げることができる。だが、高性能カメラをもってして百年前の人々が謳った古き良き時代を思わせる写真を撮影すると、自ずから「伝わる力」がにじみ出る畫になるのだ。インバウンドへひた走るツアービジネスと街づくりを考えたとき、忘れてはならない大切なことではないかと考えながら、今日もカメラ抱えて撮影に回っている。

(つづく)

冒頭の写真は、2018年2月7日撮影の臥龍淵

(これまでの寄稿は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=14

寄稿者 河野達郎(こうの・たつろう) 街づくり写真家 日本風景写真家協会会員