石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)は、京都府八幡市にある神社。古くは、男山八幡宮と称した。宇佐神宮(大分県宇佐市)・筥崎宮(福岡市東区)とともに日本三大八幡宮に位置付けられる。平安時代、貞観年間に宇佐神宮(大分県宇佐市)から勧請した神社で、京都市街南方の男山(鳩ヶ峰、標高143m)山上に鎮座されている。

この地は、平安京の鬼門・延暦寺に対し、裏鬼門に位置づけられる。また、八幡神は源氏の崇敬を受ける氏神だ。源義家は、ここで元服し「八幡太郎義家」と称した。そのため、源氏を中心とする武家の神様として信仰される。源頼朝が鎌倉幕府を開くと、その関係はより深くなり、鶴岡八幡宮などが勧請された。

さて、京の都の南に位置するこの地は、かつて、周辺に巨椋池という大きな湖があった場所だ。そして、琵琶湖を源とする淀川は、この石清水八幡宮の山麓を大阪平野に向けて流れる。

滋賀県では瀬田川、京都府に入り宇治川と名前を変え、木津川と桂川が合流する場所でもある。その名前の謂れは、巨椋池の出口にある川が緩んでできた淀みを意味している。

一方、対岸の山崎の地は、豊臣秀吉と明智光秀の天下取りを決した場所でもある。両側から山々が迫る地溝帯は、今でも交通の要衝となっている。

天下の台所への道

江戸時代の五街道の一つ東海道は、江戸日本橋と京都三条大橋を結ぶ。一方、京都から先の大坂までの交通路は、京都市中を通らず手前の大津郊外から南下する。そして、途中には伏見や淀の町並みが宿場町を形成していた。陸送が発達すると同時に、淀川の河川舟運も数多くの船が行き来する重要なものとなった。しかし、明治時代となると、京阪間を結ぶ交通・物流の中心は道路や鉄道に移る。その結果、淀川舟運は衰退していった。

1995年の阪神淡路大震災後、災害復旧時の資機材の輸送で水上輸送が見直される。そのため、淀川沿いに防災船着場が整備された。また、定期観光船も就航するようになる。大阪関西万博の開催時には、京都と大阪を結ぶ河川舟運の観光船も運行されている。

京都郊外の新たな観光地に

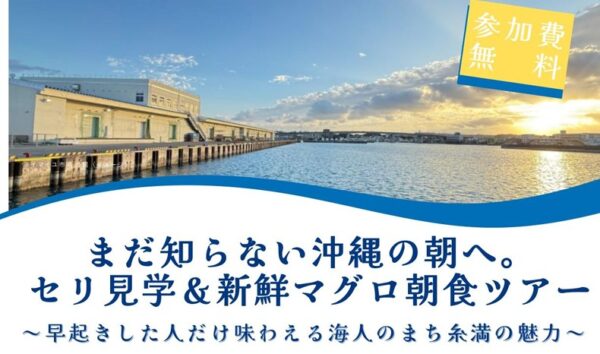

中央の山が、石清水八幡宮

このように、歴史を刻んできた拠点を俯瞰してみると、その重要さがよくわかる。通らねばならない道は、天下を制する大切な場所となる。古代から人の出入りをコントロールしてきたのだ。そう考えると、この周辺に多くの史跡が残ることもうなずける。

昨今、淀川の合流点は約1.4kmつづく「背割堤の桜」が有名となっている。この春も国内外の観光客が京阪電車から降りる姿が見受けられた。また、ケーブルカーで一気に参拝できる八幡さまも訪日外国人に知られるようになった。

ここから京都タワーを見渡すと、天下の険を制する者が為政者となる歴史を繰り返し見るようにも感じる。

寄稿者 観光情報総合研究所 夢雨/代表

(これまでの寄稿は、こちらから)

円形.jpg)