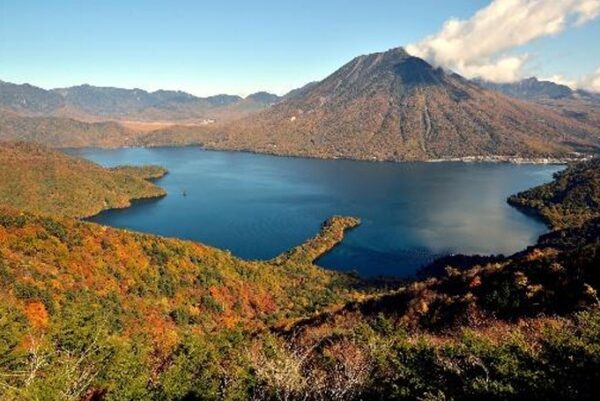

中世に出逢えるまち ~千年にわたり護られてきた中世文化遺産の宝庫~

多くの志士に影響を与えた「大楠公」こと楠木正成

坂本龍馬も教えを乞うた維新十傑の一人、横井小楠は楠木正成を尊敬して「大楠公にはなれずともせめて小楠公になりたい」という意味で「小楠」と号したと言われています。小楠公とは、大楠公と呼ばれた楠木正成の息子、楠木正行(まさつら)のことで、彼もまた南朝の忠臣でした。

大楠公こと楠木正成は、後醍醐天皇の命を受けて幕府軍と戦った武将で、後醍醐天皇が捕らえられ、島流しの刑になった後も、後醍醐天皇への忠誠を貫いた智・仁・勇の三徳を備えた人物です。この大楠公の忠誠と正義の精神は、特に幕末から明治維新にかけて坂本龍馬や西郷隆盛をはじめとする多くの志士に大きな影響を与えたのです。

大楠公を祀る神社としては神戸の湊川神社が有名ですが、2019年8月、河内長野市の加賀田神社境内に大楠公の楠木正成と小楠公の楠木正行を祀る楠公神社が誕生しました。河内長野市は、少年時代の大楠公が学んだ檜尾山(ひのおさん)観心寺や大楠公が何度も戦勝祈願で参拝した天野山金剛寺などがあり、大楠公ゆかりの地で南北朝時代の歴史も感じることができ、「中世に出逢えるまち~千年にわたり護られてきた中世文化遺産の宝庫~」というストーリーで日本遺産に登録されています。

「リアル正成・正行を探るまち」河内長野の日本遺産

日本遺産の構成文化財の中には、楠木七城のひとつで上赤坂城の支城の山城である、国の史跡「烏帽子形城跡」が入っています。麓にある烏帽子形八幡神社の神域とされていたこともあり、瓢箪型の主郭とそれを取り囲む曲輪を中心とした土塁や横堀、尾根の堀切、主郭北側の切岸などの遺構が比較的良い状態で残されています。

しかし構成文化財の中心はやはり、高野街道という高野参詣巡礼でにぎわい、朝廷とも関係が深かった大楠公ゆかりの檜尾山観心寺と天野山金剛寺です。私の故郷の伊賀は「リアル忍者の里」として日本遺産登録されましたが、この河内長野も「リアル正成・正行を探るまち」としておすすめします。

楠木正成が学んだ檜尾山観心寺と弘法大師の教え

檜尾山観心寺は修験道の開祖とされる役小角(えんのおづぬ)が701(大宝元)年に雲心寺の名称で開いた寺ですが、弘法大師が808(大同3)年に北斗七星を勧請し、815(弘仁6)年に再訪した際、如意輪観音菩薩を刻み、これを本尊として高野山真言宗観心寺に改めたと言われています。そして楠木正成は、「多聞丸」と呼ばれていた幼年時代、楠木一族の菩提寺である観心寺の支院「中院」で、弘法大師空海の教えを学んだと言われています。

私の家系も真言宗で、先祖代々言われてきたことですが、弘法大師の教えの中でも重要とされているのは「四恩」(父母の恩、国王の恩、衆生の恩、三宝の恩)を大切にすることで、大楠公の生き様にはこの教えが深く関わっていると思われます。三宝とは聖徳太子の憲法十七条にある仏教における「仏・法・僧」3つの宝物を指し、仏陀(シャカ)と、法(仏典)と、僧(僧伽)のことです。しかし、上座部仏教の世界ではこの三宝に先祖と師(先生)を加えた五宝となっています。

大楠公は湊川で足利尊氏と戦って敗死するまで、一貫して後醍醐天皇の南朝側に立ち、私心なく国のために命を賭して戦いましたが、この精神は弘法大師空海の教えに通じるのです。1336(延元元)年、足利尊氏は正成の妻と息子の正行の心境を察し、正成の首を観心寺の中院に送り届け、これが境内に「首塚」として祀られています。

この首塚の近くには、後醍醐天皇の遺志を継いで南朝の京都回復を図った後村上天皇の桧尾陵(ひのおのみささぎ)もあり、厳かな空気が包む神聖な場所で、自然と手を合わせたくなります。

南朝ゆかりの「女人高野」天野山金剛寺

天野山金剛寺はその後村上天皇が1354~1359年の約5年間、仮の御所「行宮(あんぐう)」として政治を執り行った南朝ゆかりの真言宗御室派の寺院です。また、同時期に人質だった北朝の三上皇である光巌・光明・崇光上皇が幽閉された奥殿があり、北朝と南朝がともに過ごした寺院でもあります。

寺伝によれば、金剛寺は奈良時代に聖武天皇の勅願によって行基が開いたとされ、弘法大師も修行をした寺です。平安時代末期には、高野山の僧・阿観(あかん)上人が金剛寺復興のために学問所を開き、現代でいう総合大学となり、多くの有能な学者も育成しました。

そして後白河上皇と妹の八条院(暲子内親王)の篤い帰依を受け、金堂・御影堂などを建立して金剛寺を再興しました。さらに、八条院の侍女大弐局(だいにのつぼね)こと浄覚尼と妹の覚阿尼も阿観上人の弟子となり、二代続けて女性が院主となると、女性の参詣ができたため「女人高野」と呼ばれるようになりました。

金剛寺の重要文化財には金堂、楼門、食堂、多宝塔がありますが、多宝塔は日本最古級のものです。また、金堂にある2017年に国宝に昇格した木造の三尊像(三世明王・大日如来・不動明王)は見事な仏様で、特に大日如来像は光り輝く威厳あるお姿で感動します。

河内長野は中世文化遺産の宝庫であるだけでなく、高野山のように日本人の魂が生きる聖地でもあります。そこで横井小楠にあやかって令和の小楠を目指し、生涯をかけて「公」に生きた大楠公の足跡をたどる日本遺産の旅は感慨深いものです。

※メインビジュアルは、大楠公ゆかりの観心寺

寄稿者 平成芭蕉こと黒田尚嗣(くろだ・なおつぐ)クラブツーリズム㈱テーマ旅行部顧問/(一社)日本遺産普及協会代表監事