国のエネルギー政策は、今では原子力や風力に移管されるようになった。しかし、それ以前は、石油や石炭が主流であった。特に明治期、石炭は黒いダイヤモンドと言われ、その産出地域は、大きく発展していた。

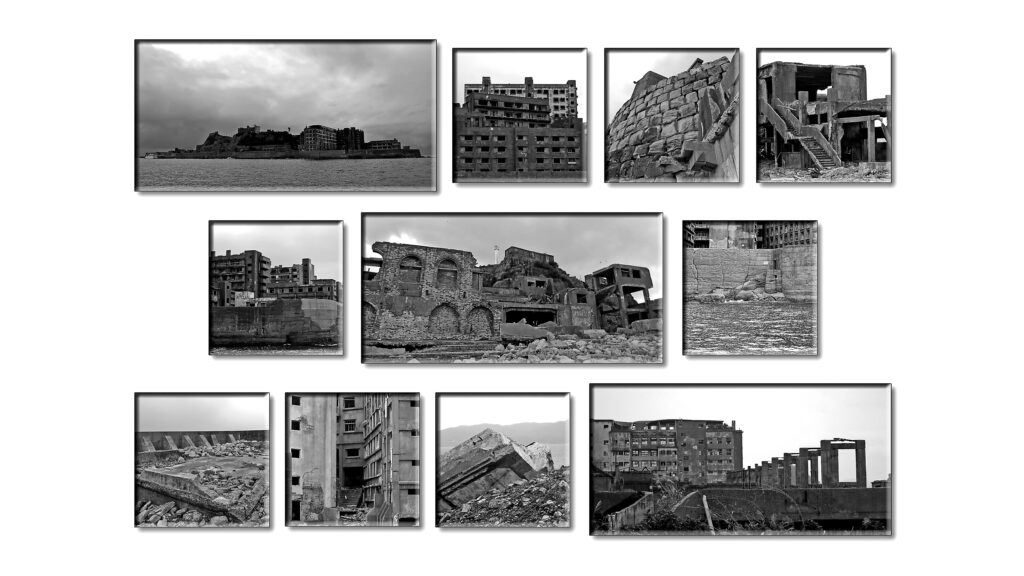

1960年代には東京以上の人口密度を誇っていた端島炭鉱(通称、軍艦島)は、長崎半島の野母崎から4.5kmほどの沖に浮かぶ海上炭坑だ。元々、南北約320m、東西約120mの小さな瀬。1897年から1931年にかけて埋立工事を行い、その大きさは南北に約480m、東西に約160mと約3倍の面積に拡張された。

しかし、1974年に閉山となり、長き眠りについた。そして、その眠りは、2015年に「明治日本の産業革命遺産」の構成遺産の一つとして、世界遺産に登録される。島内の一部が観光ルートとして整備され、再び目覚めることになった。

世界遺産に見る本当のあり方

世界遺産登録は、観光客を増加させることを目的としているわけではない。保護・維持することによって、後世まで残すことを意図する。ただ単なる物見遊山の観光地ではなく、語り継ぐための場所であることも重要なことだ。このことがしっかりと認識されないまま、今では、観光客が飽和の量に達している。

昨今、自然災害が大規模となっている。海上で防御してくれる盾のない軍艦島は、加速度的に朽ち果て始めた。一般見学ルートからもその姿が見える。しかし、見学ルートを外れると、それ以上に崩壊が進んでいるという。私たちができる維持保全を早急に講じることも含め、後世に残すことが今を生きる者の責務であろう。

(2014.10.20.撮影)

(これまでの特集記事は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=8

取材・撮影 中村 修(なかむら・おさむ) ㈱ツーリンクス 取締役事業本部長

.jpg)