近年、将来にわたり持続可能な社会と環境を形成する世界的な機運が高まっている。こうした潮流を代表するSDGsの広がりの中、観光分野においても新たな指針が示された。2020年に観光庁が発表した「日本版持続可能な観光ガイドライン(Japan Sustainable Tourism Standard for Destination:JSTS-D)」である。

JSTS-Dは、まだ広く認知されているとはいえない。しかし、インバウンドの本格的な回復と、それに伴うオーバーツーリズムへの懸念が再び高まる今、本ガイドラインへの取り組みは、旅行者から選ばれ続ける観光地であるための必須要件となりつつある。

本記事では、JSTS-Dがなぜ今必要なのか、その背景と地域が取り組むべき7つの具体的な理由を解説する。

JSTS-Dとは?国際基準に基づく日本の観光指標

JSTS-Dは、グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会(GSTC)が管理する国際基準を基に開発された、持続可能な観光を推進するためのガイドラインである。

観光庁は「持続可能な観光先進国」の実現に向け、2030年に外国人観光客6,000万人という目標を掲げる。その達成には、地域社会の経済を振興し、旅行者、コミュニティ、文化資源、環境への利益を最大化しつつ、悪影響を最小化する適切な観光地経営の手法が不可欠だ。

多くの自治体やDMOが具体的な施策を模索する中、観光庁が世界基準に即した観光地マネジメントの道筋を示すために開発したものが、このJSTS-Dなのである。

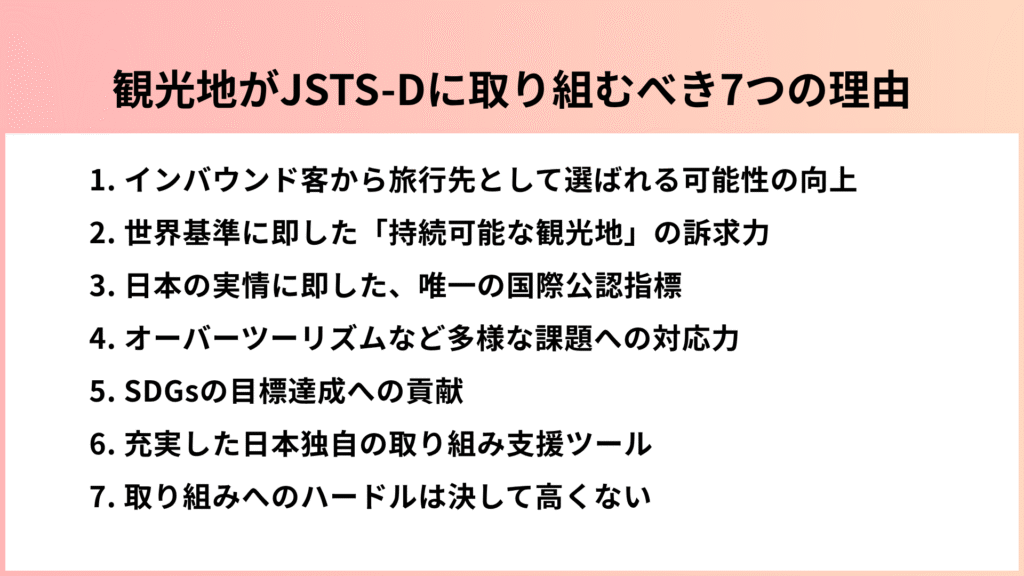

観光地がJSTS-Dに取り組むべき7つの理由

日本の観光地が今こそJSTS-Dに取り組むべき具体的な理由は、主に以下の7点に集約される。

1. インバウンド客から旅行先として選ばれる可能性の向上

Booking.comの調査(2019 Sustainable Travel Report)では、世界の旅行者の86%がサステナブルツーリズムを望むという結果が出ている。特に欧米豪の富裕層にこの傾向は強く、サステナブルな取り組みは国際競争力確保のための喫緊の課題といえる。

2020年末のGSTC総会では、有力な旅行会社の代表が「サステナブルな取り組みをしていない観光地には送客しない」と表明しており、この動きは業界全体に広がる可能性がある。

2. 世界基準に即した「持続可能な観光地」の訴求力

JSTS-Dは国際基準であるGSTC-Dを土台とするため、これに取り組むことは、国連世界観光機関(UNWTO)などが提唱する世界水準の取り組みを行っていることの証明となる。

これにより、地域の取り組みが「国際的に評価されたもの」であると対外的に訴求できる。JSTS-Dのロゴマーク使用や、国際的な評価機関からの表彰は、優良な訪日客を惹きつける強力なプロモーションツールとなるだろう。

3. 日本の実情に即した、唯一の国際公認指標

GSTC-Dは汎用性が高い一方、国や地域の実情に合わない項目も含む。JSTS-Dは、国際基準に準じつつも、自然災害や文化財の維持管理、旅行者のマナー問題といった日本の現状を反映した、現実的で取り組みやすい指標となっている。

これにより、他の国際指標のように日本の実態にそぐわない内容を求められることなく、無理なく世界水準の取り組みを進めることが可能である。

4. オーバーツーリズムなど多様な課題への対応力

JSTS-Dは、開発の契機となったオーバーツーリズム対策だけでなく、感染症や災害時の危機管理、雇用、資源・文化の保護など、地域と観光の未来に関する幅広い事項を網羅している。

観光客と地域住民の双方に配慮し、観光地の受入環境整備から経済的・社会的恩恵の実現、そして地域の価値の次世代への継承まで、あらゆる地域が直面する課題に対応できる。

5. SDGsの目標達成への貢献

JSTS-Dの各項目は、SDGsの各目標と明確に結びついている。UNWTOは、観光がSDGsの全目標に直接的・間接的に貢献する力を持つと宣言している。

そのため、JSTS-Dのニーズがまだ低いと感じる地域においても、SDGs達成に向けた具体的な行動計画の指標として活用できる。

6. 充実した日本独自の取り組み支援ツール

JSTS-Dの大きな特長は、各項目に取り組むための「考え方」や、参考となる法令・統計データ、具体的な「先行事例」といった支援ツールが充実している点である。

これらのツールは既存の他の国際指標にはなく、JSTS-Dを格段に取り組みやすいものにしている。

7. 取り組みへのハードルは決して高くない

JSTS-Dの項目には、日本の自治体が通常の業務として行っているものが多く含まれる。例えば、観光計画の策定や、水質保全、ごみ処理といった環境対策は、多くが既に取り組んでいる内容であり、全く新しい施策を始めるわけではない。

GSTCも全ての項目を短期間で達成することは求めていない。初年度から全てに取り組む必要はなく、地域が重視する数項目から始めることも可能だ。まずはチェックリストとして活用し、自地域の現在地と課題を国際的な視点で把握するだけでも有益である。

まとめ:50年後、100年後のための羅針盤

JSTS-Dは、単なる観光客誘致や課題解決のツールではない。それは、50年後、100年後も自分たちの町が望む姿であり続けるための、極めて実践的な方法論であり、未来への羅針盤である。

この機会に、自らの地域のアイデンティティを深く見つめ直し、世界に向けて力強いメッセージを発信してみてはどうだろうか。

日本版 持続可能な観光ガイドライン( JSTS-D) は下記のリンクよりご覧いただけます。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810000951.pdf

寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)