観光地経営において「持続可能性」は、もはや避けては通れない中心的なテーマである。オーバーツーリズム、文化・自然の保全、地域経済への裨益といった多岐にわたる課題に対し、地域が一体となって取り組むことが強く求められている。

この複雑な課題解決への羅針盤となるのが、観光庁が2020年に策定した「日本版持続可能な観光ガイドライン(Japan Sustainable Tourism Standard for Destination:JSTS-D)」だ。これは、持続可能な観光に関する国際的な基準(GSTC基準)を日本で初めて満たしたものであり、単なる評価指標ではない。

JSTS-Dの本質は、地域の多様な関係者(ステークホルダー)が共通の目標に向かうための「対話」と「連携」を促すコミュニケーションツールであることにある。本稿では、JSTS-Dが持つこの側面に焦点を当て、持続可能な観光地経営を実現するための仕組みと活用法を解説する。

JSTS-Dが「コミュニケーションツール」である理由

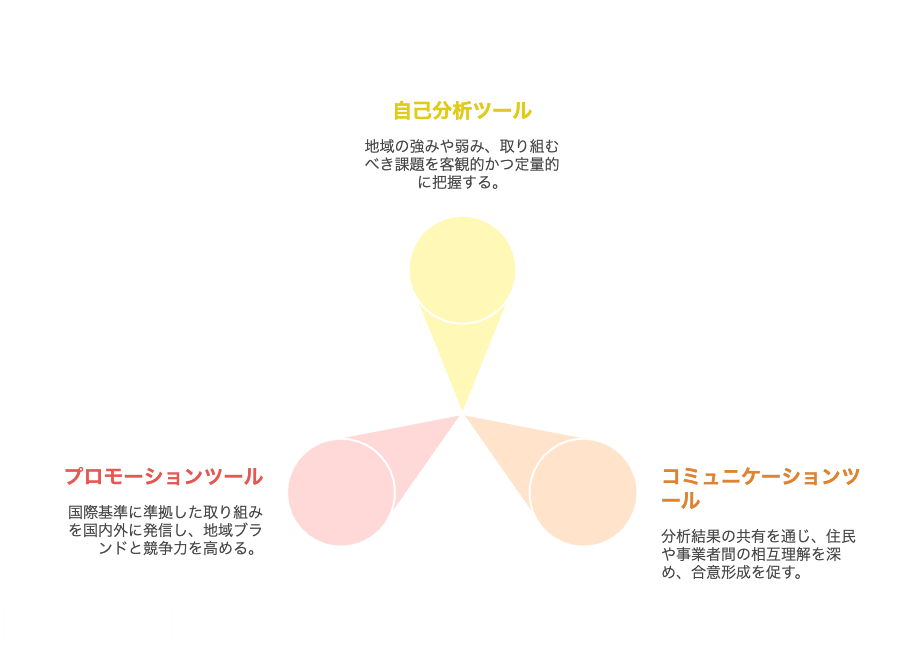

JSTS-Dは、持続可能な観光地マネジメントを支援するため、主に以下の3つの役割を果たす。

- 自己分析ツール: 地域の強みや弱み、取り組むべき課題を客観的かつ定量的に把握する。

- コミュニケーションツール: 分析結果の共有を通じ、住民や事業者間の相互理解を深め、合意形成を促す。

- プロモーションツール: 国際基準に準拠した取り組みを国内外に発信し、地域ブランドと競争力を高める。

この中で特に重要なのが「コミュニケーションツール」としての役割である。ガイドラインの名称が「for Destinations(観光地全体のため)」とされていることからも、その意図は明らかだ。

自治体の観光担当部局だけでは、環境、経済、社会文化に関する広範な指標すべてに対応することは不可能である。だからこそ、JSTS-Dは地域全体が共通の目標に向かって協力し合う「対話の土台」として設計されているのだ。

「対話」と「連携」を生み出す具体的なステップ

JSTS-Dの導入プロセスでは、関係者間の連携が極めて重視される。その具体的な仕組みを見ていこう。

ステップ1:多様な関係者によるワーキンググループ(WG)形成

形成-visual-selection-2.png)

持続可能な観光地の実現には、多様な視点が不可欠である。JSTS-Dでは、まず初めに幅広い分野の関係者から成るワーキンググループの形成を推奨している。

メンバーは、ホテルやツアーガイドといった観光事業者にとどまらない。都市開発、環境、エネルギー、廃棄物管理、さらには警察、医療、学術機関など、一見すると観光とは直接関係がないように思える分野の関係者を巻き込むことが、地域全体の課題解決につながる。既存の協議会などを母体として活用することも有効な手段だ。

ステップ2:役割と責任の明確化

形成-visual-selection-1-1.png)

ワーキンググループを結成した後は、JSTS-Dの各項目を誰が担当するのか、その役割と責任を明確にする。各メンバーが自身の専門分野や立場から指標に責任を持つことで、当事者意識が醸成され、取り組みは格段に効率化される。

これは、個々の取り組みを「点」で終わらせず、地域全体の目標達成に向けた「線」や「面」の活動へとつなげるための重要なプロセスである。

まとめ:チェックリストから未来を共創するツールへ

JSTS-Dは、項目を一つひとつ埋めていく単なるチェックリストではない。それは、多様な人々がテーブルを囲み、自らの地域の未来について真剣に語り合い、協力体制を築くための強力なフレームワークなのである。

持続可能な観光地経営への道は、決して平坦ではない。しかし、JSTS-Dという共通言語を手にすることからすべては始まる。まずは自地域の現状を分析し、多様なステークホルダーとの対話の場を設けること。それが、未来の世代に誇れる観光地を築くための、確かな第一歩となるだろう。

日本版 持続可能な観光ガイドライン( JSTS-D) は下記のリンクよりご覧いただけます。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810000951.pdf

寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しましたのコピー-1-1024x576.png)

コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)