観光地経営において、「持続可能性」は今や単なる理念ではなく、具体的な行動と結果が求められる時代となった。観光客の増加に伴うオーバーツーリズム問題、地域資源の保全、そして地域住民の生活との調和。これらの多岐にわたる課題に対し、私たちはどのように向き合い、未来を築いていくべきであろうか。

その羅針盤となるのが、観光庁が2020年に策定した「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」である。この記事では、なぜ今、データに基づいた観光地経営が不可欠なのかを掘り下げ、JSTS-Dが示す指標を道しるべに国際的な評価を得た先進事例を紹介する。

JSTS-Dが促す「科学的」観光地経営:データ計測と分析の重要性

JSTS-Dは、国際的な基準であるグローバル・サステナブル・ツーリズム協議会(GSTC)の指標をベースに、日本の実情に合わせて作られた観光地経営のための支援ツールである。その核心は、データを活用した客観的な自己分析にある。

- 自己分析ツールとしての機能: 地域の強み、弱み、そして将来的な成長機会を客観的・定量的に把握できる。従来の観光客数や消費額といった経済的側面だけでなく、より広範な視点から「何ができていて、何ができていないか」を明確にすることで、地域が目指すべき姿と取るべき具体的な施策が見えてくる。

- アーリーウォーニングシステム(早期警戒システム)としての機能: データによる継続的なモニタリングは、課題の発生状況を早期に認識し、深刻化する前に対処するための「早期警戒システム」としても機能する。これにより、地域は予期せぬ問題に迅速に対応し、持続可能な発展を阻害する要因を未然に防ぐことが可能になる。

- PDCAサイクルによる継続的改善: 設定した指標の推移を定期的に計測し、その結果を記録・公表することは、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回す上で不可欠である。これにより、取り組みの効果を検証し、課題が改善されたのか、あるいは悪化したのかを常に分析することで、より効果的な観光地経営へと繋げることができる。

観光客数だけではない!広範な指標が示す「地域の実態」

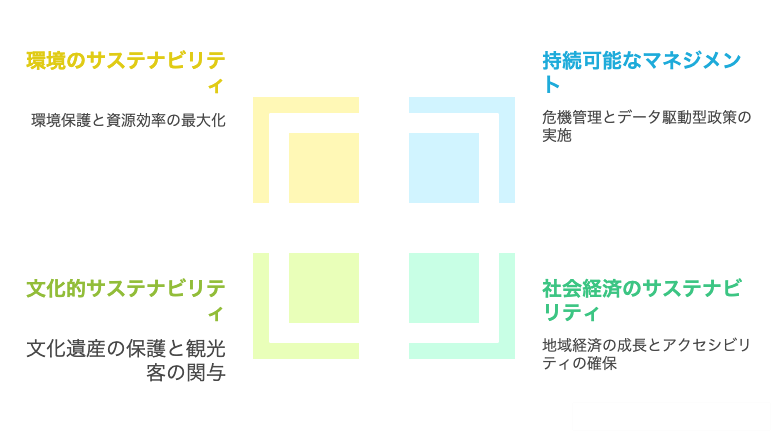

JSTS-Dは、観光客数や消費額といった経済的な指標に留まらず、地域全体への影響を多角的に捉えるための広範な指標を設定している。具体的には以下の4つの分野に大別される。

- A. 持続可能なマネジメント: 危機管理体制の整備や、データに基づいた観光政策の決定プロセスなどが含まれる。

- B. 社会経済のサステナビリティ: 観光による地域経済への貢献度(雇用創出、地域特産品の利用促進など)や、ユニバーサルツーリズムなどのアクセシビリティ確保が重視される。

- C. 文化的サステナビリティ: 文化財の保護・修復、地域文化活動への観光客の参加、そして観光客のマナー向上などが含まれる。

- D. 環境のサステナビリティ: 自然環境・生態系の保護、廃棄物・排出量の削減、エネルギー・水資源の効率的な利用など、環境負荷の最小化を目指す。

これらの広範な指標を計測・分析することで、地域は観光がもたらす多様な影響を具体的に把握し、よりバランスの取れた持続可能な観光地経営へと舵を切ることが可能になるのだ。

【先進事例】岩手県釜石市の挑戦:JSTS-Dを羅針盤に、国際舞台へ

JSTS-Dを活用し、目覚ましい成果を上げている地域がある。岩手県釜石市だ。東日本大震災からの復興という大きな課題を抱えながら、市はサステナブルツーリズムを核とした地域づくりを推進。オランダの国際認証機関「グリーン・ディスティネーションズ」から「世界の持続可能な観光地TOP100選」に5年連続で選出され、2024年には特に優れた取り組みに贈られる「ゴールド賞」を受賞する快挙を成し遂げた。

釜石市の成功の裏には、JSTS-Dを羅針盤とした地道な取り組みがある。同市で観光地域づくりを担う「かまいしDMC」は、JSTS-Dの指標を活用して職員のトレーニングを重ね、観光地経営の質を着実に向上させてきた。

その象徴的な取り組みが、「漁船クルーズ」である。これは単なる観光クルーズではない。地元の漁師が所有する漁船で釜石湾を巡りながら、岩手大学と連携し、乗船客自らが海水を採取。マイクロプラスチックの現状を顕微鏡で観察する学習プログラムを組み込んでいるのだ。

この取り組みは、JSTS-Dの指標に見事に合致している。

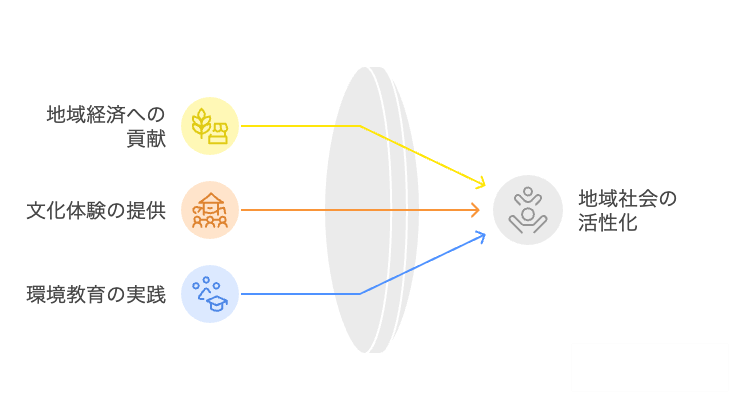

- 地域経済への貢献(B): 地元漁師と連携し、新たな収入源を創出。

- 文化体験の提供(C): 漁師との交流を通じて、地域の暮らしという本物の文化に触れる機会を提供。

- 環境教育の実践(D): 海洋プラスチック問題という地球規模の課題を、自分ごととして学ぶ機会を創出。

釜石市は、震災からの復興という経験を、持続可能な未来を創造する力へと昇華させた。JSTS-Dという客観的な指標があったからこそ、取り組むべき課題が明確になり、地域が一丸となって進むことができたのである。

未来への航海:JSTS-Dと共に創る、選ばれる観光地の姿

釜石市の事例は、JSTS-Dが単なるガイドラインではなく、地域の未来を切り拓くための実践的な航海図であることを力強く示している。データに基づき自らの立ち位置を正確に知ること、そして経済・社会・文化・環境という4つの側面からバランスの取れた舵取りを行うこと。これこそが、国内外から「選ばれる観光地」となるための必須条件である。

人口減少や資源の枯渇といった荒波の中、持続可能な観光地経営という目的地へ向かう航海は決して容易ではない。しかし、JSTS-Dという信頼できる羅針盤を手にすれば、その航路は確かなものとなるだろう。今、日本各地の観光地が、未来への一歩を踏み出す時が来ている。

日本版 持続可能な観光ガイドライン( JSTS-D) は下記のリンクよりご覧いただけます。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810000951.pdf

寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しましたのコピー-2-1024x576.png)

コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)