近年、SDGs(持続可能な開発目標)への関心が世界的に高まる中、観光分野においても持続可能性が重要なキーワードとなっている。こうした潮流を受け、観光庁は2020年、これからの観光地域づくりにおける新たな指針「日本版持続可能な観光ガイドライン(Japan Sustainable Tourism Standard for Destination:JSTS-D)」を発表した。

これは、世界的な基準を基に、オーバーツーリズムや地域社会への影響といった日本の観光が直面する課題に対応するために策定されたものである。まだ広く認知されているとはいえないが、JSTS-Dは未来の観光地経営に不可欠な羅針盤として注目されている。本記事では、JSTS-Dの概要と、その導入がなぜ今求められているのかを解説する。

JSTS-Dとは?世界基準を基にした日本の指針

JSTS-Dとは、グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会(GSTC)が管理する国際基準に準拠し、日本の実情に合わせて開発されたガイドラインである。 観光地が自らの状況を客観的に把握し、持続可能な観光地経営を行うための具体的な指標を提供する。

その目的は、単に環境保全を謳うだけでなく、観光がもたらす経済的・社会的・文化的利益を最大化し、同時に負の影響を最小限に抑えることにある。いわば、地域の「稼ぐ力」と「文化・自然の価値」を両立させ、高め続けるための経営ツールといえるだろう。

なぜ今、JSTS-Dが求められるのか

JSTS-Dが策定された背景には、日本の観光が抱える構造的な課題と、国が目指す未来像がある。

課題としてのオーバーツーリズム

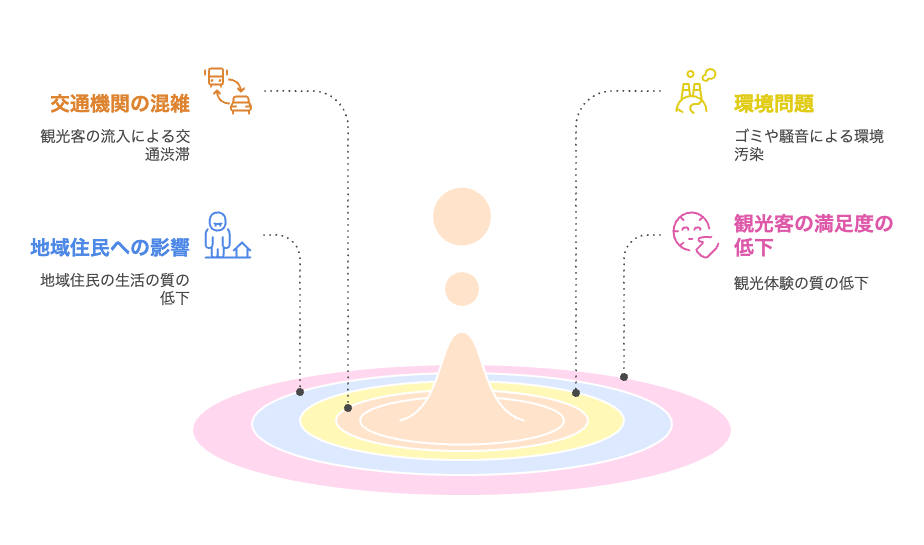

インバウンド観光の急成長は、多くの地域に経済的な恩恵をもたらした。その一方で、一部の観光地では、特定の時間や場所に観光客が集中することで、下記のような「オーバーツーリズム」の問題が深刻化した。

- 交通機関の混雑

- ゴミ問題や騒音

- 地域住民の生活環境への悪影響

- 観光客の満足度の低下

こうした課題は、観光地の魅力を長期的に損なうリスクをはらんでいる。JSTS-Dは、これらの問題を未然に防ぎ、あるいは解決に導くためのマネジメント手法を示しているのだ。

国が掲げる「持続可能な観光先進国」への道

が不可欠である。-visual-selection.png)

日本政府は「持続可能な観光先進国」の実現を国家目標として掲げている。観光庁が示す「2030年に訪日外国人旅行者数6,000万人」という高い目標も、単なる数の追求を意味するものではない。

この目標達成には、以下のような質の高い観光地経営(デスティネーション・マネジメント)が不可欠である。

- 観光による経済効果を最大化し、地域社会へ還元する

- 旅行者の満足度を高めつつ、地域文化や自然環境の保全を図る

- 混雑や環境負荷といった負の影響を管理・抑制する

しかし、多くの自治体やDMO(観光地域づくり法人)にとって、持続可能な観光への取り組みはまだ模索段階にあるのが実情だ。JSTS-Dは、こうした現場の担い手に対し、世界水準の具体的な行動指針を提供するために開発されたのである。

未来への羅針盤として

JSTS-Dは、目先の観光客誘致だけでなく、50年後、100年後にも地域がその価値を保ち、輝き続けるための羅針盤である。 それは、自治体やDMOにとって、具体的な行動計画を立てる上での強力な武器となり得るだろう。

では、具体的にJSTS-Dに取り組むことには、どのようなメリットがあるのか。次稿では、観光地が今こそJSTS-Dに取り組むべき7つの理由を詳しく解説していく。

日本版 持続可能な観光ガイドライン( JSTS-D) は下記のリンクよりご覧いただけます。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810000951.pdf

寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しましたのコピー-2-1-1024x576.png)

コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)