陸前高田ツアー2日目の午後、私たちは「クロスロードゲーム」という防災ワークショップの席に着きました。「もし、あなたが災害の当事者だったら?」――次々と突きつけられる究極の選択に、私たちは言葉を失います。大規模災害時、行政による「公助」がすぐに届かない現実の中、本当に頼れるものは何か。陸前高田の経験は、その答えが「自助」と「共助」、つまり自分自身と、隣人の力にあることを静かに、しかし力強く教えてくれました。

◼️「学校でそう教わっていない」子どもたちが大人を動かした“自助”の原則

まず、すべての基本となるのが「自分の命は自分で守る」という自助の精神です。その重要性を体現したのが、今や伝説となった「釜石の奇跡」でした。

津波警報が鳴り響く中、釜石市の小中学生たちは、日頃の訓練通り、率先して高台へと駆け上がりました。しかし、物語はそこで終わりません。避難する途上にあった自宅に立ち寄ったある小学生は、「ここまで津波は来ない」と思い込む祖父母を、「学校でそう教わっていない!」と力強く説得し、共に避難を続けたのです。

「想定に囚われるな」「率先避難者たれ」――防災の原則が、子どもたちの純粋で真剣な行動によって、多くの命を救う「命のバトン」となった瞬間でした。彼らの行動は、防災教育が単なる知識ではなく、いざという時に自分と大切な人の命を守る“力”になることを証明したのです。

◼️「誰が迷惑なんて言うもんか」長洞集落が見せた“共助”の底力

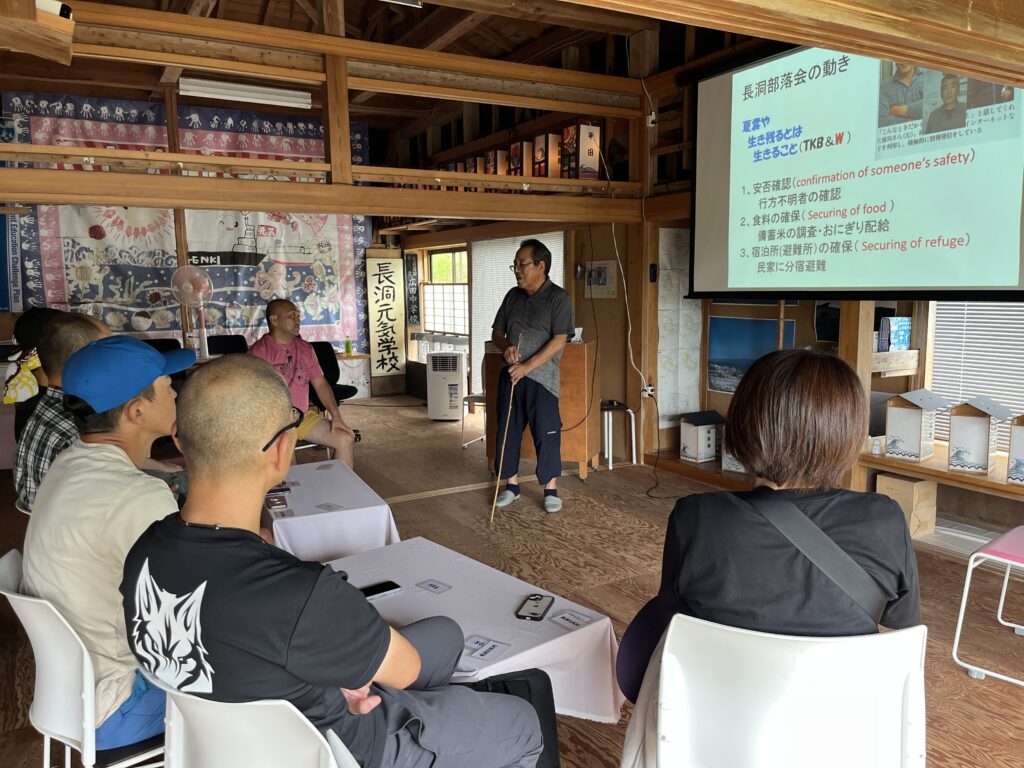

自分の命を守った先に必要となるのが、地域で助け合う「共助」の力です。陸前高田市の長洞(ながほら)集落では、その絆が幾度となく人々を救いました。

災害発生後、自治会はすぐさま安否確認に動き、無事だった家々の米をすべて集め、炊き出しを開始。誰一人として飢えさせないという強い意志が、そこにはありました。行政から「被災者を限定した名簿」の作成を求められた際も、役員会*「ここにいる全員が被災者だ」と、全住民を名簿に記載することを満場一致で決定。この地域の実情に根差した柔軟な判断が、結果的により多くの支援物資を呼び込むことに繋がりました。

避難場所も、冷たい体育館ではなく、無事だった民家。「迷惑がかかる」と躊躇する人々を、自治会長は「みんなで助け合うのに誰が迷惑だ!」と一喝。その言葉が、住民たちの心を一つにしました。

極限状況の中、一台のローソンの配送トラックが届けた50個の弁当。連絡がつかない本社に確認すれば「業務上横領」とみなされかねない状況で、ドライバーは自らの判断でそれを提供しました。個人の良心と勇気ある行動が、空腹に苦しむ人々、特に子どもたちの命を繋いだのです。

陸前高田の教訓は、災害時における人の力の偉大さを物語っています。しかし、その力強い住民たちの行動と、行政の仕組みとの間には、さまざまな壁が存在していました。

(次回は、住民たちの熱意と行政のルールとの間で生まれた葛藤と、それをいかにして乗り越えていったのか、その軌跡を追います。)

のFAQを公開しましたのコピー-5-1-1024x576.png)

コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)