前回の記事では、陸前高田の住民たちが見せた力強い「自助」と「共助」の姿をお伝えしました。しかし、彼らの復興への道のりは、決して平坦ではありませんでした。そこには、「ルール」や「前例」を重んじる行政との間に生まれた、深く、そしてもどかしい溝が存在したのです。なぜ、助けたい側と助けられたい側の思いはすれ違ってしまうのでしょうか。

◼️立ちはだかる「想定」と「公平性」という名の壁

「全体の復旧で手一杯」「あなたたちだけを特別扱いはできない」

これは、長洞集落の住民が、具体的な仮設住宅の建設計画と入居希望者名簿まで作成して市に提出した際に返ってきた言葉でした。自分たちの手で未来を切り拓こうとする住民の切実な思いは、「縦割り」や「前例踏襲」という行政の壁に阻まれてしまいます。

避難所に弁当が100人に対して30個しか届かなかった際、ある行政職員は「足りなければ不公平になるから」と、その受け取り自体を拒否しました。目の前の空腹よりも「公平性」というルールを優先せざるを得ない。そんな硬直した対応が、被災者をさらに苦しめる場面は少なくありませんでした。

ライフラインが途絶し、情報もない。そんな中で住民が必死にまとめた要望書も、行政の意思決定のスピードの中で埋もれていく。災害という未曾有の事態において、既存の仕組みがいかに機能不全に陥るかを、住民たちは痛感させられたのです。

◼️住民たちの突破口。一本の電話とメディアの力

しかし、彼らは諦めませんでした。行政が動かないなら、別の方法を探すまで。その最大の転機となったのが、NHKへの一本の電話でした。

仮設住宅の要望が市に断られた窮状を、住民は全国放送で訴えました。すると、番組に出演していたコメンテーターがこう言い放ちます。 「被災者自らが復旧復興のために動いている。それを後押しできないなら、行政がおかしい」

この全国に響いた言葉が、空気を一変させました。世論という大きな力が背中を押し、滞っていた計画は一気に前進したのです。

この経験は、私たちに重要な教訓を教えてくれます。それは、ただ待つのではなく、自ら声を上げ、仲間を増やし、時には外部の力も借りながら粘り強く働きかけることの重要性です。被災地の住民からは、視察に来るだけの政治家に対し「全く役に立たなかった」という厳しい声も聞かれました。本当に必要なのは、住民の声に真摯に耳を傾け、ルールに縛られず、共に未来を創るパートナーとしての行政や政治の姿なのです。

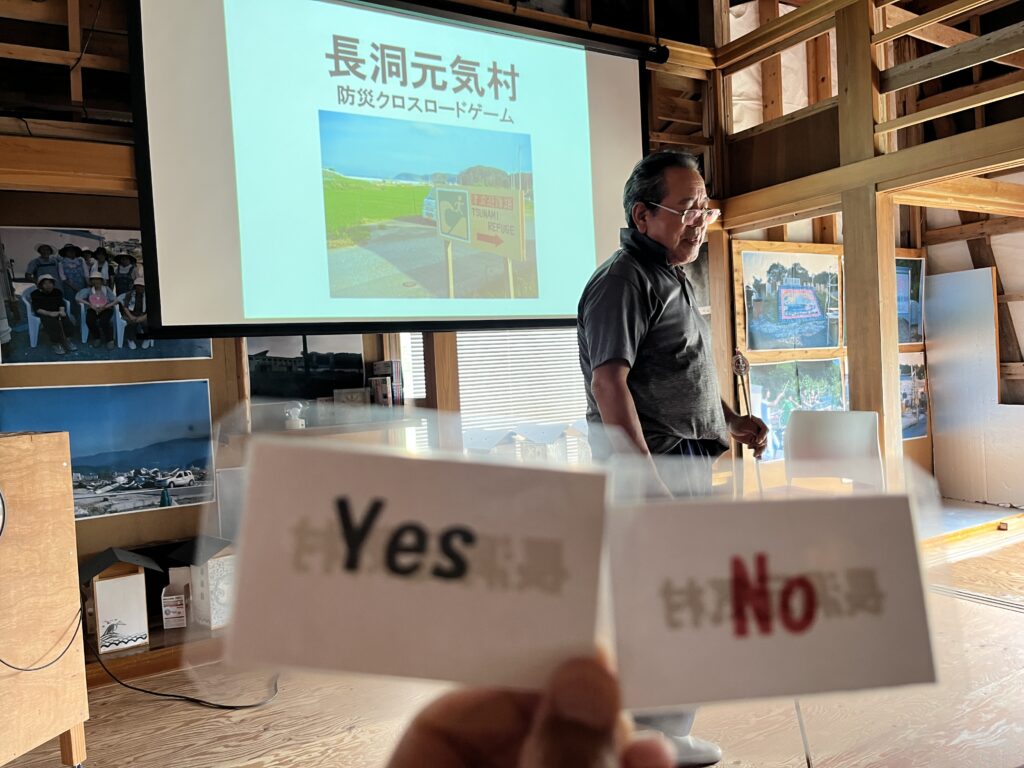

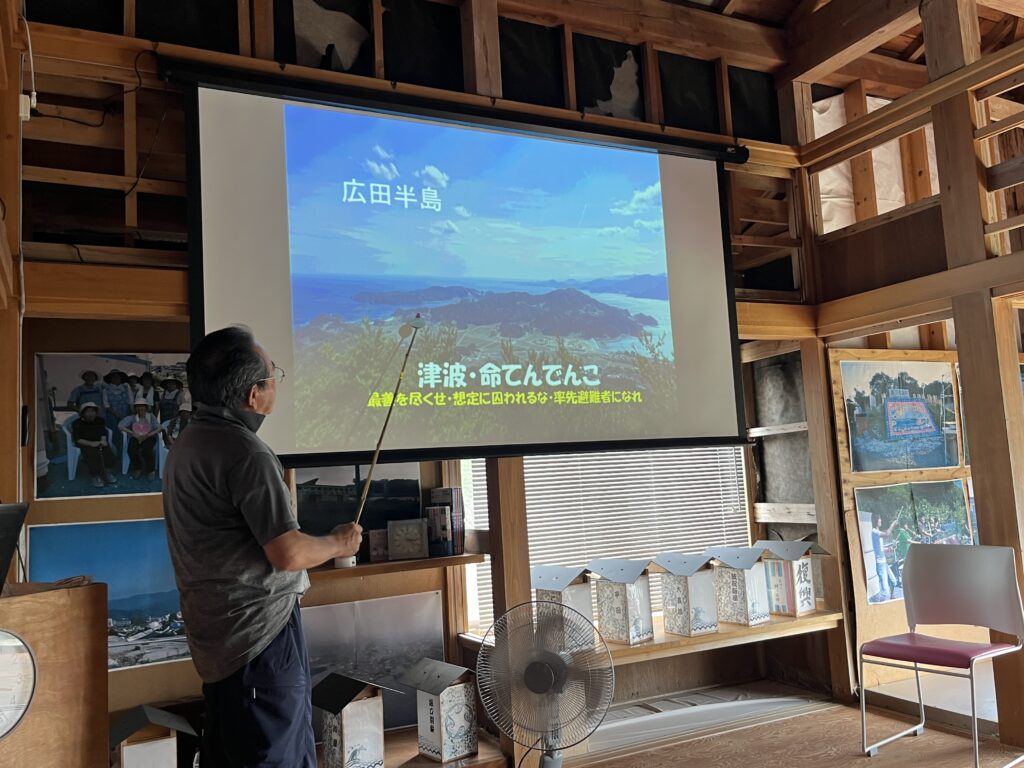

こうした数々の葛藤と困難を乗り越える中で、陸前高田では、単なる復旧ではない、未来に向けた新たな地域づくりの芽が力強く育ち始めていました。

(最終回は、災害の経験を教育や新たなビジネスへと昇華させ、「震災前よりも楽しい町」を目指す人々の希望の物語をお届けします。)

寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しましたのコピー-7-1024x576.png)

コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)