災害の教訓、行政との葛藤――。これまでの記事で描いてきた数々の困難を乗り越え、陸前高田の人々は今、確かな希望を未来へと繋ごうとしています。それは、悲劇をただ嘆くのではなく、その経験を次世代の命を守る「教育」と、地域を再生させる「まちづくり」の力へと昇華させる、創造的な挑戦の物語です。

◼️未来の命を守る、家庭に根付いた防災教育

「災害が起きたら、家族は学校の体育館に集まるって決めてる」

ワークショップでそう語ってくれたのは、小学校5年生の女の子でした。「釜石の奇跡」が示したように、子どもたちへの防災教育は、彼らを「率先避難者」へと育て、地域の未来を守る礎となります。陸前高田では、その学びが学校だけでなく、各家庭での具体的な「約束」にまで浸透しているのです。このツアーでは、参加者全員に「家に帰ったら、災害時の家族の行動を話し合うこと」という宿題が出されました。防災は、誰かから与えられるものではなく、私たち一人ひとりが家庭で育む文化なのだと、改めて気付かされます。

◼️「震災前よりもっと楽しく」世代を繋ぐ新たな挑戦

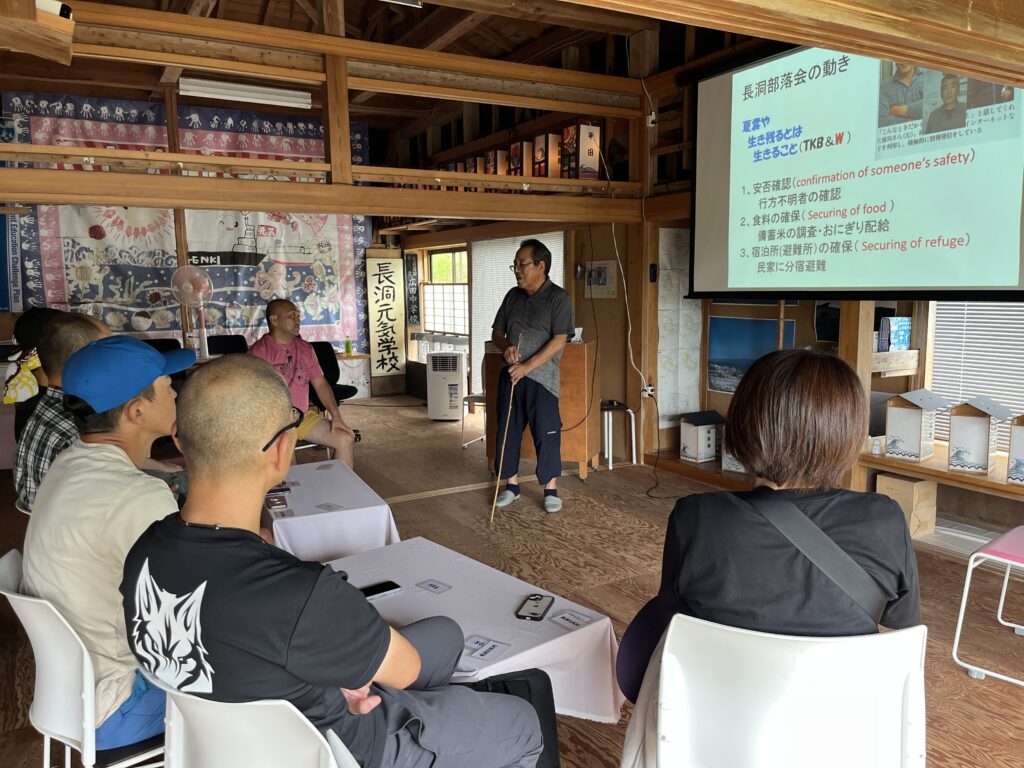

津波で学びの場を失った子どもたちのために、長洞集落では「長洞元気学校」が立ち上げられました。しかし、この学校が元気にしたのは、子どもたちだけではありませんでした。

すべてを失い、「死ねばよかった」とまで口にしていた80代、90代の高齢者たち。彼らが、元気学校に集まる子どもたちの賑やかな声を聞き、その姿を目にするうちに、目に輝きが戻り始めました。「この子たちがいる限り、長洞には未来がある」――。子どもたちの存在が、地域の希望そのものとなり、高齢者に生きる力を与えたのです。

このエネルギーは、新たな地域づくりへと繋がっていきます。

- 高齢者ビジネス:研修に訪れる人々へ、高齢者たちが腕によりをかけた郷土料理を提供。当初は労働基準法の壁もありましたが、生きがいと収入を生み出すこの活動は、地域の新たな魅力となりました。

- 笑顔の集まる土曜市:支援物資の余剰品などを販売する市を高齢女性たちが自主的に運営。集会所の運営費を稼ぐだけでなく、見守りや交流の拠点としても機能しています。

これらの活動は、被災者を「支援される側」から、地域を支え、新たな価値を生み出す主体へと変えました。ハーバード大学など国内外の教育機関との連携や、震災を機に移住した若者たちのNPO活動も活発化し、地域は多様な人々を巻き込みながら、しなやかに進化を続けています。

陸前高田の旅は、防災が単に災害に備える守りの活動ではないことを教えてくれました。それは、過去の教訓から未来の命を育み、世代を超えた繋がりを再発見し、自分たちの手で「震災前よりもっと楽しい」と思える故郷を創り上げていく、希望に満ちた創造的な営みなのです。

寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しましたのコピー-9-1024x576.png)

コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)