風土再生の旅、陸前高田ツアー最終日の朝、私たちは旅の目的地の一つである「東日本大震災津波伝承館(いわてTSUNAMIメモリアル)」に立っていました。これまでの2日間、復興を力強く牽引する人々のエネルギーに触れてきた私たちは、ここで震災の記憶そのものと静かに向き合います。そこから見えてきたのは、単なる復旧ではない、未来の命を守るための壮絶な覚悟と知恵に満ちたまちづくりの姿でした。

『ハード』に込められた知恵と、その限界

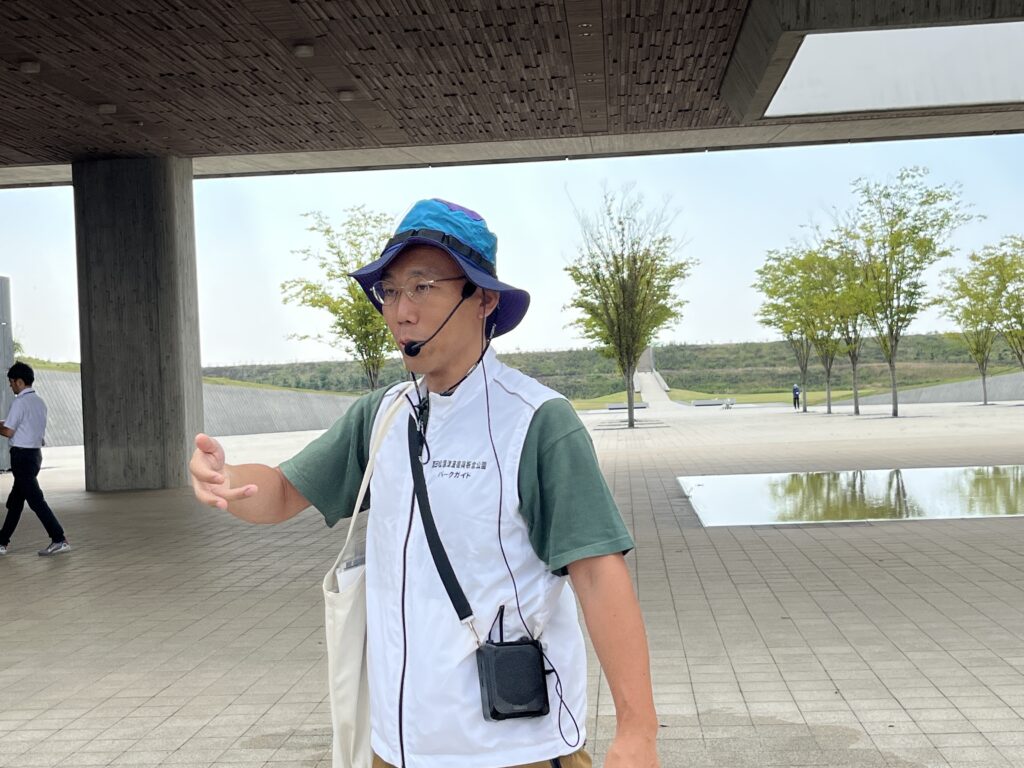

目の前に広がる、高くかさ上げされた真新しい街並み。ガイドの「ここは昔、何があった場所だと思いますか?」という問いに、私たちは答えられません。かつて白砂青松の観光地だった面影はなく、地形そのものが変わってしまったのです。災害は、風景だけでなく、土地の記憶さえも奪い去りました。

この新しいまちを築くにあたり、陸前高田は最先端の防災インフラ(ハード)を導入しました。しかし、その哲学は「津波を完全に防ぎきる」というものではありません。 「この高さ12.5mの防潮堤は、あくまで『時間稼ぎ』のためのものです」 ガイドの言葉に、衝撃が走ります。2011年の津波が15mに達した事実を踏まえ、巨大な防潮堤の役割は、津波の勢いを削ぎ、人々が避難する貴重な時間を1秒でも長く稼ぐことにある、というのです。

過去の犠牲を二度と繰り返さないための教訓は、遠隔操作で人命を守る自動水門や、50年後の未来を見据えて再び植樹された4万本の松林にも込められています。しかし、陸前高田は知っていました。ハードだけでは、命は守りきれないということを。

インフラへの過信が生む悲劇と「忘却」との戦い

「巨大な防潮堤があるから大丈夫」 その過信が、多くの命を奪いました。かつて難攻不落と言われた宮古市田老地区の巨大防潮堤が津波に破壊された悲劇は、インフラを妄信することの危険性を物語っています。

そして、災害から学ぶ上で最大の敵は、「人間の忘却」です。 「『1000年に一度』という言葉が、実は一番危ないんです」 ガイドは警鐘を鳴らします。三陸には100〜150年周期で大津波が襲来している歴史があるにもかかわらず、「めったに来ないもの」という意識が油断を生み、「ここまで来ないだろう」という正常性バイアスが避難を遅らせたのです。

だからこそ陸前高田は、辛い記憶を呼び起こすとしても、震災遺構を残す決断をしました。それは、風化させない、忘れないという強い意志の表れであり、この土地の記憶を未来へと繋ぐための礎です。

強固なまちづくりは、確かに必要です。しかし、その上で本当に重要になるのは、そのまちで生きる「人」の力にほかなりません。その究極の答えを、私たちは次に訪れた場所で見つけることになります。

(次回は、市内で唯一、生徒・教職員の全員が生還した「気仙中学校の奇跡」から、防災の核心である「ひとづくり」の重要性に迫ります。)

寄稿者:東京山側DMC 地域創生マチヅクリ事業部

のFAQを公開しましたのコピー-13-1024x576.png)

コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)