6月に続き、8月25日から27日にかけて再び岩手県陸前高田市とその周辺地域を訪れました。

今回の旅は「風土再生の旅」の一環として、八木澤商店の河野代表のアテンドによる街歩き、長洞元気村での滞在、そして震災遺構をめぐるツアーへとつながっていきました。

集落に溶け込む時間

長洞元気村に滞在し、集落の婆ちゃんたちと一緒にワカメの芯抜きをしたり、漁師さんと刺し網漁を体験したり、獲れた魚を自分の手で捌いたり…。その一つひとつの作業に、日々の暮らしの重みがありました。

台所で包丁を握ると「もっと大胆にやっぺし!」と声をかけてくれる婆ちゃんの笑顔が、いまも鮮明に浮かんできます。

そして今回、あらためて感じたのは、この地域の強い結束でした。震災があり、仮設住宅での不便な生活を乗り越えたからこそ、いまのような団結力のあるコミュニティが強固に維持されているのだということ。

金銭的な豊かさには際限がありませんが、「豊かな暮らし」「豊かな人生」とは何か、その一つの答えがここにあるように思いました。自然災害に遇わないに越したことはない。けれども、遇わないようにするのではなく、遇ったとしても乗り越えていける柔軟性=適応力こそが大切なのだと、食事のたびに楽しそうに笑う婆ちゃんたちの姿が物語っていました。

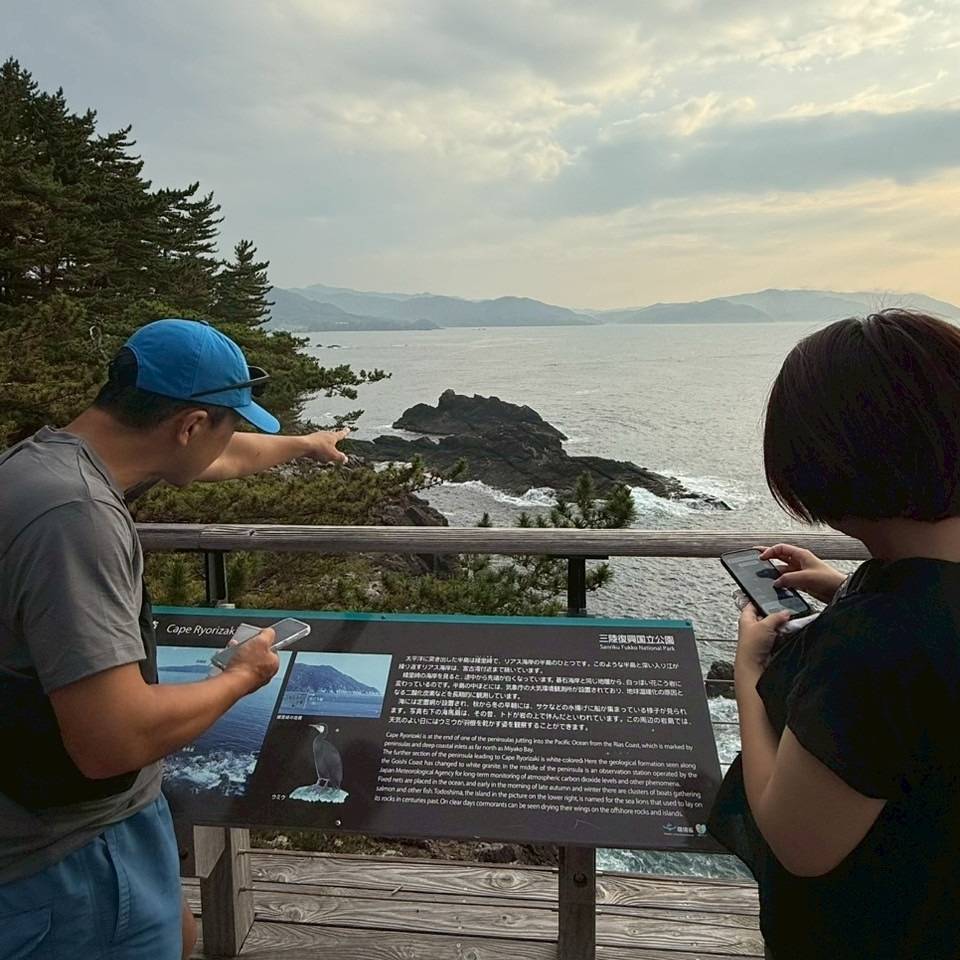

朝のみちくさ in 碁石海岸

早朝、碁石海岸の遊歩道を歩きながら、乱曝谷の荒々しい断崖や、雷岩で轟く波音に息を呑みました。

この海岸は、異なる時代の地層が地殻変動や波浪による侵食を繰り返し受けて、複雑で美しい地形を形づくっています。陸上からは見えない海底もまた同じように複雑で、その起伏が潮の流れを複雑にし、多様な魚介類が生息できる豊かな漁場を生み出しているのです。

そして何より、その恵みを三陸の人々は持続可能なかたちで利用し続けてきました。大きな被害を幾度となく受けながらも、海とともに暮らす道を選び、しなやかに適応し、暮らしを営んできた。その姿勢こそ、この地域の「豊かさ」であり、幸せな暮らしのベースなのだと感じました。

津波伝承館と震災遺構をめぐる

今回、特に印象に残ったのは、いわてTSUNAMIメモリアルとその周辺の震災遺構をめぐる時間です。

ガイドを務めてくれたのは、震災直後にボランティアとして駆けつけ、そのまま地域に根を下ろした方。被災者でもなく、外から来て住み着いた視点だからこそ、冷静かつ客観的に「被災直後から復興までの道のり」を語ってくれました。

その言葉は、ただ“悲しみを伝える”だけではなく、未来に向けて私たちがどう備えるかを問いかけるものでした。

地域ごとに大きく偏った津波被害の事実。どこで暮らしていても起こり得る自然災害への備え。そして、SNSやメディアを通した“二次情報”ではなく、その場で生き延びた人が語る“リアルな体験”にこそ宿る学び。

私は改めて思いました。

「言葉には、体験に裏打ちされた重みがある」

そして、その言葉を次世代に伝えていくことが、旅人としてできる一つの役割なのだと。

訪問者に感じてほしいのはまさにこの点であり、それこそが単なる美しい景観や自然環境だけではなく、その裏に隠された三陸復興国立公園の存在意義なのだと強く思いました。

陸前高田で過ごした3日間は、観光や体験を超えて、“生きる知恵”を学ぶ時間でした。

風土再生の旅とは

「風土再生の旅」は、ただの観光ではありません。地域の自然や文化を「人間中心」ではなく生態系全体の視点で捉え、五感を通じた一次情報をもとに理解し直し、地域固有の魅力を再編集して未来につなぐ取り組みです。

適正な価格で持続可能な価値を生み出し、補助金に依存せず、地域自らが経営主体となる仕組みをつくることを目指しています。その根底には、自然と人間の関係を「設え」としてデザインし、参加者の心に変容をもたらす思想があります。

つまり「風土再生の旅」とは、地域の風土を呼び覚まし、暮らしの知恵や持続可能な未来を共に考える、新しい地域創生のかたちなのです。

コリラックマ、リラックマ、チャイロイコグマ、池田志穂専務理事-600x342.jpg)