美しい四国「酔景臥龍淵」編

11月だ。本来ならもっと冷え込み、それこそ締まるような空気感の漂う明け方を迎えるのが普通のことだった。9月から10月へ、10月から11月へと仕事柄撮影の被写体とスタイルも変わっていくのだが、去年に続いて今年もほぼ夏の延長線だ。

サブテーマの『あの時、ボクが観た景色』でご紹介したいのは、私がファインダー越しに出会った「水」と「空気」と「高さ」が織りなす美しくも生きている鼓動を感じるような景色。この三要素がそろったところで育つ食物の美味しさまでも美しい。

このことは約20年前、私の現役時代に遡る。当時大洲市と共に事業展開していた「地域情報発信による地域集客交流基盤整備」でお世話になっていたANAセールスを初めとした大手キャリアAGTの皆様方のお力も貸していただき「河辺郷プロデュース」に取り組んだ。その際、「かわべ里山道場」でご指導いただいた菊地 稔氏に教えていただいたものだ。

酔景臥龍淵

先に述べた「高さ」は標高や海抜を意味するだけではない。肱川流域大洲盆地を取り囲む1000m前後の山々の東の端にあたる標高600mの山間で栽培するキュウリの美味しさから「高さ」は特に重要と菊地氏。裏を返せば「深さ」でもあるというのだ。これは「大洲盆地という典型的なすり鉢状の地形を指しての表現であり、「高さ=深さ」が演出した「空気」が溜まることで美しい「水」を生み出すというのが「美しい景色の方程式」だ。

こうして生まれた景色。その一つが今回ご紹介する「酔景臥龍淵」だ。

臥龍山荘、その整備の歴史

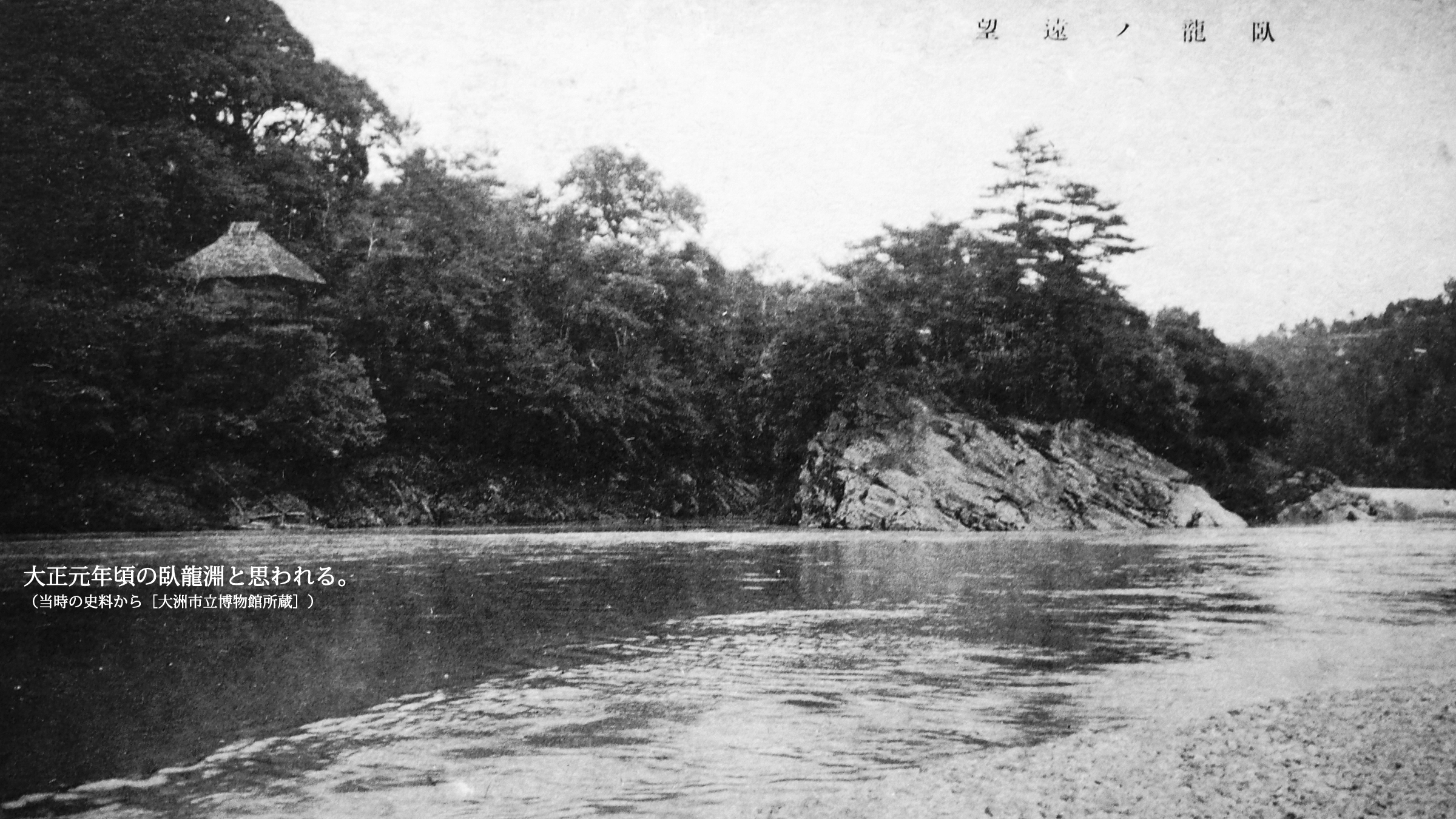

現在の臥龍山荘の庭園整備を始めたのが1897年、写真に写り込んでいる「不老庵」は1900年9月に着工し、翌年3月に完成。主屋の臥龍院まで完成して仕上がったのが1907年である。従って、古い写真は明治末期から大正初めの頃にかけての臥龍淵の風景と考えて間違いない。

2025年2月配信の原稿で一度紹介している。そして、1914年6月に発刊された『喜多郡の華』という冊子の中で、この臥龍淵を写真付きで次のように評している。

臥龍の潭淵(たんえん)

肱川の清流蜿延(えんえん)として亀が首に繞り()、

緩水如法寺渡しの巌を抱いて、

藍淵(らん)渦を生ずるところ、人、呼んで臥龍といふ

危岩密樹を含み、粋亭崖に峙って畫よりも雅なり、

対岸の細砂雪よりも白く、冨士山の寺鐘行人を酔はしむ、

臥龍は雄大の風致を欠けど、是れ亦月に雪に宜しき大洲名所の一仙郷なり

この表現に私が出会った約20年前から、地域を撮影して表現し、より多くの人々にご覧いただき大洲へお越しいただくためには、目の前の被写体をどう捉えれば良いのかをより深く考えるようになった。「写真は音が聞こえなければ伝わらない」と指導していただいた故師匠の教えもあって、肱川流域城下町大洲の表現スタイルができあがった。

案内人は必須のコンテンツ

併せて、この景色を実際に来訪者と共に歩いて旅のひとときを共有する「案内人」の必要性を痛感した。これを実現するために、当時ANAが展開し始めていた「ANA感動案内人」制度に、一緒に手伝ってくれていた職員を登録したことがきっかけでその後の「案内人制度」を確率することができた。

「水」と「空気」と「高さ」を、感動し酔いしれる景色の三要素とするならば、「音」は感動の「空気」を生み出す大切なもう一つの要素なのだ。

「酔景」というに相応しい臥龍淵の美しさは、藩政時代から肱川水系随一の景勝地と称されていただけのことはある。果たして百年後にこのことをしっかり伝え遺すことができるかどうか。

最初にご覧いただいた写真には、そのような私の思いを込めている。

(これまでの寄稿は、こちらから) https://tms-media.jp/contributor/detail/?id=14

寄稿者 河野達郎(こうの・たつろう) 街づくり写真家 日本風景写真家協会会員