こんにちは。東京山側DMC みちくさの達人サクちゃんです。

東京都の「誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業ワークショップ・モニターツアー」、今回は地元『秋川渓谷』での開催でした。昨年は悪天候で中止となってしまったため、初の地元開催となりました。

前回(7月10日〜11日in八丈島)の様子は こちらの記事 にまとめられています。

八丈島でのみちくさFeelogは こちら をご覧ください。

誇らしい瞬間、川がくれた笑顔

釣り上げた魚を誇らしくカメラマンに掲げる様子や、川の流れに身を任せて「気持ちいい!」と笑う声。その一つひとつが、秋川の優しさに後押しされて生まれた光景でした。

私も「みちくさの達人サクちゃん」としてサポートしながら、この川がアクセシブルツーリズムの聖地となる可能性を改めて強く感じました。

即席で始まった「命の授業」

魚を捌く場面では、釣りたてだからこそ、まだ脈動する心臓を観察することができ、子どもたちは食べる前に「命が動いている瞬間」に触れました。さらに、進化の過程で人間の肺へと姿を変えていった浮き袋も、子どもたちの手の中で静かに輝いていました。

印象的だったのは、内臓を観察する過程で新しい発見があるたびに「お母さん!見て!」と声をあげ、母親を呼んで一緒に確かめ合う姿です。命のリアルな手触りを家族と共有する瞬間は、自然体験の真髄そのものだと感じました。

秋川が持つ「優しさ」とは

秋川の流れに子どもたちの笑い声が響いた一日でした。

この川が持つ「優しさ」の本当の意味を改めて認識しました。

ただ都心から近いとか、流れが穏やかだということだけではありません。

河原にスムーズに降りられる道があり、安心して腰掛けられる石やチェアーを置くことが出来る浅瀬があり、流れの強い場所と穏やかな場所が自然に共存しています。そうした条件が整っているからこそ、車椅子の小学生たちも安心して魚を釣り、自ら捌き、川に身をゆだねることができたのです。

多様な立場が同じ川辺に集う

今回の機会が特別だったのは、子どもたちやその家族だけでなく、私たちのような事業者、さらに行政の担当者や議会の代表者までが同じ場を共有できたことです。立場を超えて同じ水音を聞き、同じ景色を眺めながら「誰もが自然を楽しめる社会」を体感できたことは、この地域にとって大きな財産になりました。

唯一惜しかったこと

一方で、もしこの場に地元の行政や団体の姿があれば、さらに意義深いものになっただろうとも感じました。今後この秋川を「聖地」として育てていくには、外からの事業者や専門家だけではなく、地域の人々、行政、団体、組織の協力が欠かせません。だからこそ、今回はそこが唯一惜しい点でした。

ビジネスとしての広がり

今回の取り組みは、単なる自然体験にとどまらず、東京山側における新しいビジネスの可能性も示してくれました。

観光庁の試算によれば、介助を必要とする高齢者や障害のある方を含めた潜在市場は約4,000万人。その市場規模は9,000億円にも達すると言われています。

秋川渓谷や高尾山は、都心からわずか1時間でアクセスできる立地でありながら、豊かな自然や歴史文化、温泉や宿泊資源を兼ね備えています。移動負担が少なく本格的な体験ができる点は、アクセシブルツーリズムにおいて大きな強みです。

さらに、この分野は教育・企業研修・観光商品など多方面に広がる可能性を秘めています。

- 学校教育と連携した「命の授業」や探究型学習プログラム

- 企業向けのインクルーシブ研修や健康経営プログラム

- 海外富裕層に向けたユニバーサルなアドベンチャートラベル商品

- 地域全体で取り組む共生社会モデルの構築

秋川渓谷や高尾山を「東京都のアクセシブルツーリズムモデル地域」と位置づけることは、地域にとって大きな差別化につながり、国際的な発信力を持つブランドへと育っていく可能性を秘めています。

川は誰をも受け入れる

それでも、この日得られた学びと感動は確かな一歩です。秋川渓谷が持つ「人を選ばず受け入れる力」を再認識し、異なる立場の人々が未来を語り合えたこと。それは地域創生の新しい地平を切り拓く兆しに違いありません。

川は誰をも受け入れます。

その特性を生かし、地域ぐるみでアクセシブルツーリズムを育てていくとき、秋川は本当に「聖地」と呼ばれる場所へと成長していくでしょう。

🌱 今日も“みちくさ”が未来を見せてくれました。

次回の みちくさFeelog で、またお会いしましょう。

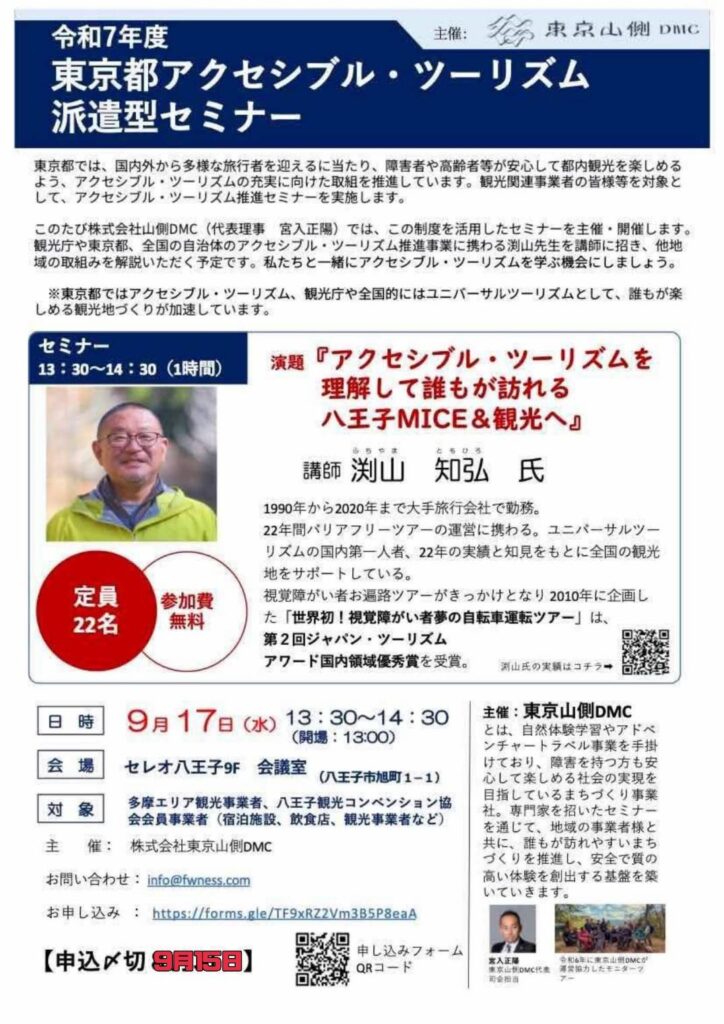

9月17日(水)八王子市にて開催『東京都アクセシブルツーリズム派遣型セミナー』※申込み〆切9月15日